書評》廢墟裡的火光與躍升:讀鄧觀傑《廢墟的故事》

這是新冠疫情疫情蔓延全球的時刻,搶救人命也搶奪疫苗,中美對抗,強權、強人和民粹政治持續紛擾,戴口罩、封城隔離和檢測成了日常,我們彷如在時代的廢墟裡重建秩序。

與此同時,鄧觀傑完成了小說集《廢墟的故事》裡最後幾個短篇,趕在今年台北疫情最緊繃的6月成功出版。在邊境管制、跨國飛行相對困難的此刻,返家成了現實障礙,鄧觀傑為我們講述的廢墟故事,卻像穿過時間與空間的蟲洞,開啟的歸返模式。

我的馬來西亞交織著台灣經驗

《廢墟的故事》有一則英文書名The Story of My Wonderwall,姑且不論此英文書名是否出自作者本意,但Wonderwall為廢墟二字提供了一種解釋。

Wonderwall是英國綠洲合唱團(Oasis)1990年代的名曲,講述在艱難生活裡,對瑣細和重要人事物的追懷和求援,那些美好帶來的歡愉。廢墟因此如同有裂隙的牆,透過窺視得以幻想,進入有意義的事物的過往,那個在文字之外,在台北/馬來半島雙鄉經驗裡,早已變異、拉開距離的回望。

廢墟因此是小鎮陳跡、斑駁教室、頂樓加蓋房間的廁所、蟑螂滿溢的市場、廢棄的宿舍、遊樂場、電影院、腐爛敗落的家,以及凋零的老輩、疏離又親密的家庭關係等等。帶點懷舊、奇想,以及歷史、記憶裡無從閃躲的寓意,直視和逼近「我方的戰場」,一種鄧式廢墟風格。

離家十年的鄧觀傑,總結「廢墟的故事」做為寫作的起手式,對於旅台的馬華寫作群體,或台灣新銳小說家而言,都有重要的意義。他沒有前幾個世代留台馬華寫作者鮮明的離散和原鄉色彩,他的小說談的是「我方的問題」,距離帶來的觀照,以及清醒的此時此地宣示:「我的馬來西亞早已無法和台灣經驗區隔」。

(取自flickr/Ioreth_ni_Balor)

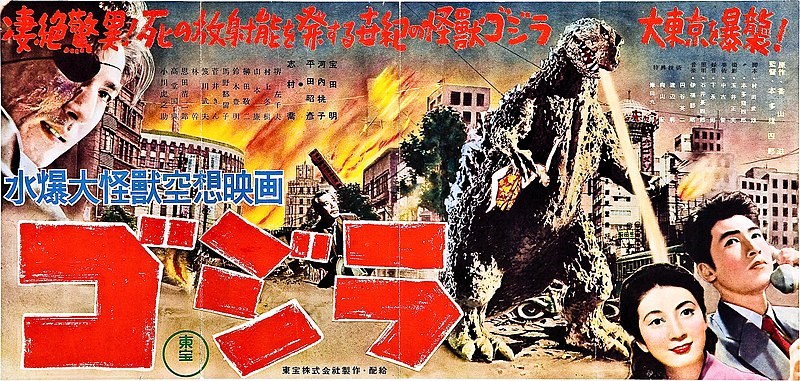

他向我們展示電動火車開入小鎮,如同Godzilla挖空地底埋下新生的恐龍蛋,禍福變化難料;尋死不成而卑微的母親帶著孩子尋訪舊日熟悉的街道,卻迷失在早已將她遺忘的城;對小鎮與家庭絕望而遠走異國深造謀生不歸的青年……這些剝落的城鄉布景,家庭結構裡的糾葛與纏繞,牽引著一個又一個的台北際遇:窮學生賃居頂樓加蓋,遇颱風泡水的房間;四處打工、儉約度日只安於在廁所煮飯、排泄、睡覺;將華語重新練習成台灣人的國語。

這些在距離之間的自我觀照和回看,牽扯著鄧觀傑的小說構想。這些都遠比早年留學生的文學走得更遠,也沒有讓台灣讀者感覺陌異,或欠缺在地知識就不得其門而入。

鄧觀傑的文字樸質又老練,有點青澀又老成的敘事腔調,遊走在他的原鄉經驗,以及距離以外,他在台北學會的書寫技藝,寫他自己的故事。如同全書末篇〈故事總要開始〉,似意有所指的句點,但又有所寄託。

馬共與廢墟裡短暫的繁華熱鬧

這是一本伴隨碩士論文寫作過程同時完成的小說集。小說與學術或彼此拉扯,或相互耽誤,確實非常難得。這張潛伏十年而交出的成績單,小說家的幻想與抱負,確實比學術寫作的推論演繹或註解都來得有意思。

廢墟,小說家的問題意識,因而首篇〈故事的廢墟〉就帶有倫理深度,探問的就是小說的倫理學:故事的盜取、經驗的廢墟、感知能力的消磨和耗損。廢墟像是警報器,預示伴著電腦、電動遊戲、情色A片的普及和家常;一切經驗開始變得平庸,麻木的副交感神經,感受能力的退化,恰如小說裡一直追問的:「有感覺嗎?」

女學生校園姦殺案件,將情慾的氾濫、橫溢推向極致,如同偷故事者將幹來的東西像廢棄物的垃圾塞爆房間,鄧觀傑在此探問經驗的過度複製與消耗,一切已成廢墟的原型。於是,全書開篇的第一句:「故事的盜取者必有矯健身手」,這句話的意思可以多重解釋,但我以為作者談的是躍升。我們都走在平庸化和耗損的經驗、感官世界裡,但如何完成敘事的躍升,顯然才是正道。

《廢墟的故事》書名表面指向作者在每一個廢墟現場重啟的故事,那是作者生活過的萬撓小鎮留下的時代和記憶裂隙、情感的傷害、家庭關係裡的親疏,無以迴避的生死輪轉。在港台頗受肯定的得獎作〈Godzilla與小鎮的婚喪喜慶〉,帶讀者見識了電動火車開入小鎮預告的繁華,全球化資本主義的進駐,麥當勞的漢堡和Godzilla玩具模型、電影院的Godzilla。彷如小鎮的現代性意象,對應的是舊街場的巴剎、雜飯檔的攤販,以及小鎮流金歲月盡收眼底的婆婆。

小鎮的興起與破敗,跟一個家族必然經歷的婚喪喜慶沒有兩樣。這個早年開礦、接續開進來火車鐵路,終究沒有保證小鎮的永遠繁華興隆,只留下淘空的地底。因而大螢幕和海報上的Godzilla空降小鎮,地底埋下隨時要破蛋新生的小恐龍,彷彿替平靜小鎮的寫實生活賦予了科幻動作電影的時空體:奇幻又暴烈。但一切終究躲不過人類對Godzilla趕盡殺絕的寓言,隨著家族婚禮和喪禮荒誕又搞笑的搬演,劇終人散,一切事過境遷。小鎮恰似廢墟的起點,如同斑駁海報上Godzilla的紅眼凝視,一切已時不我予。

(電影《Godzilla》宣傳海報,取自wiki)

如果小鎮是廢墟的底蘊,〈樂園〉講述遷徙的遊樂場,總在各個城鎮的荒地,從廢墟裡生起短暫的繁華熱鬧,搬演著四處為家的移動美夢。這是一個從無到有,又能化整為零的樂園,巡迴馬來半島,像一個夢想,指引著去處。

鄧觀傑的視野不僅於此。那個當一輩子鰥夫的沉默父親帶著兒子,修理器械,隨團在經營最成功的鬼屋裡扮鬼。最終一切抵不過新興大型的主題樂園,遊樂場荒廢,父親孤守鬼屋,名叫建國的兒子到各地城鎮幹起建築蓋房子。數年後兒子尋訪父親,父親失蹤,鬼屋已幻化為馬共作戰的莽林。在馬共的歷史廢墟裡,兒子終將發現,自己是馬共鬥爭年代裡,不得不被棄置的時代孤兒。這樣的馬共故事看似輕巧,小說卻嘗試製造裂隙,為馬共的游擊作戰,代換為巡演的樂園。夢想與熱情,終如散場的廢墟一片,餘味深長。

馬共是鄧觀傑這一代作者聽來的故事,但他相信寫作可以指認一個想像的原型。〈故事總要開始〉講述偉人祖父晚來得子。相對祖父眼中不成材的長子,這個小兒子在父親逝後要「為國家做點事」,離家走入叢林。數年後送回一頭白犬報訊,成了街坊狗群的領袖,常逛街招搖。在一次抓狗大隊圍捕過程,白犬踢翻爐子,燃起了一地烈火,熊熊火光紅遍了馬來半島,開成了一朵巨大紅花。

這是一則超現實收尾的小說,有些荒誕,也有悲愴。也叫建國的小兒子,寓意了在馬共歷史上建國的理想。那是廢墟裡的火光,曾經耀眼一時,終究是務實生活的長子燒臘店裡的爐火。鄧觀傑以此做為全書的壓軸篇章,呼應了開篇〈故事的廢墟〉。那個無力回天的馬共鬥爭,藏在歷史和檔案的角落。在荒蕪的歷史縫隙,故事總能開始,總要開始。

書寫和指稱家鄉的技藝

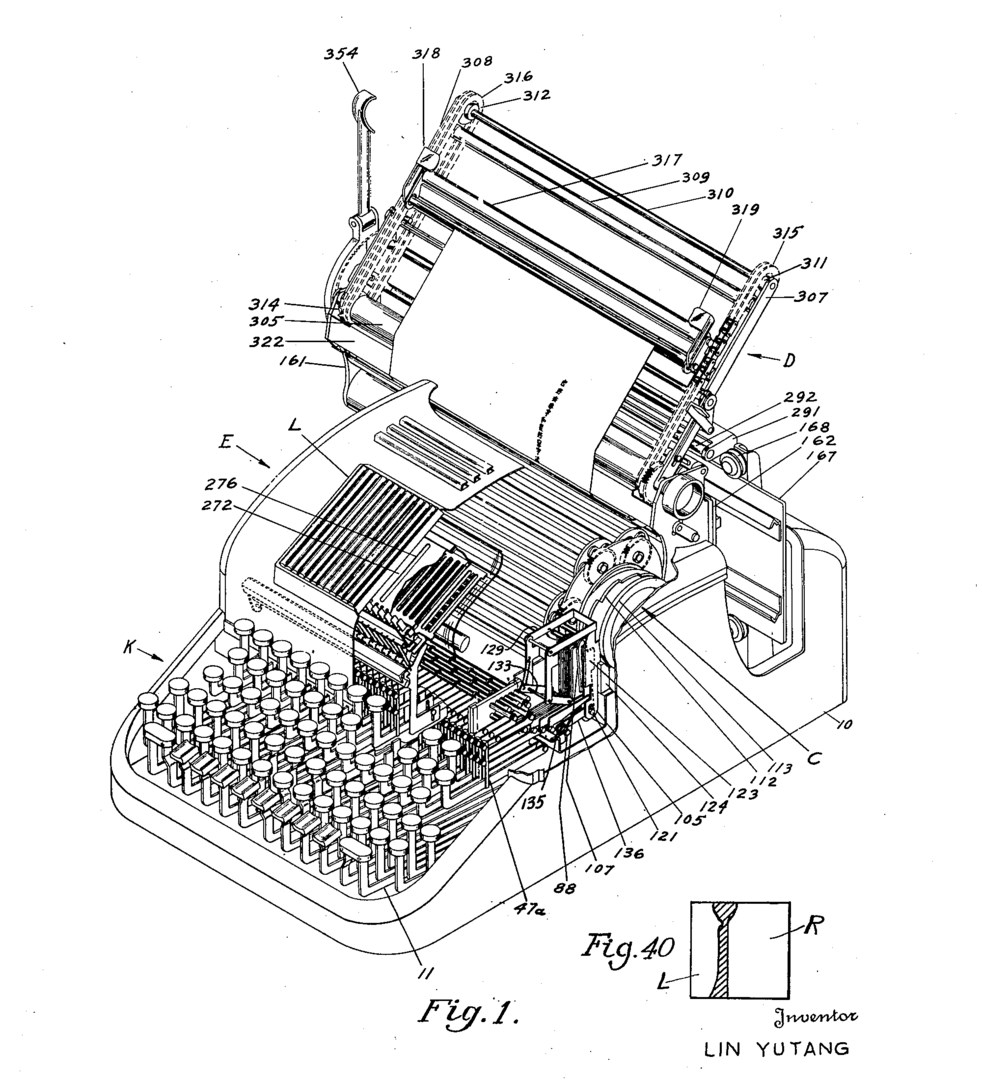

在歷史眼界之外,〈林語堂的打字機〉是全書相當特殊的一篇。小說語言迥異於其他篇章,將林語堂發明中文打字機的事件寓言化,帶有少許科幻意味,幻想一台可以檢取人類意念而發展為篇章的打字機。

在AI時代,大數據庫記憶、雲端儲存,著眼打字機事件,背後的意圖為何?作者複述和提出超越中文現代性的方案,追問漢字代換為敘事的能力、言說的可能?還是那直取心念的輸入,無限敞開的輸出?

林語堂曾短暫南來,小說將中文打字機視為林語堂留給南洋的遺產。這類同黃錦樹系列寫作南洋郁達夫的小說,尤其〈刻背〉裡刻在苦力背上,隨其移動的身上漢字,那是文學的遺產,也是肉身的見證。漢字與肉身,活生生的辯證。但鄧觀傑對打字機的疑問和探求,延續至〈弟弟的遊戲〉,開始變得明朗。

(林語堂設計的「明快打字機」,最終沒有量產發行,取自wiki)

〈弟弟的遊戲〉處理兄弟間的矛盾,然而,更殘酷的是那個從小起誓要遠離家裡的意念。小說處理學習遲緩、低智能的雙胞胎弟弟對中文字的癡迷、誦讀、進而對不認得的字的呢喃。不知其意卻執著的漢字、聲音,以及必須依賴林語堂發明的中文打字機輸出母親語言,接近那個無法言說的內在。

對照遠去他鄉的哥哥捨棄華語,進入英語,因而奔向國際,從此不回家的謀生、逃離手段,這則故事處理的不僅是家庭傷痕,而是連結到母語情結、家國處境的反思。在語言、意義的廢墟上,故事、文字,無法言說的創傷內在意識,已然是一種政治寓言的解讀。

鄧觀傑小說裡的傷害,也不完全建立在言語的廢墟,還包括廢棄的餘生、廢棄的活物、廢棄的記憶。〈巴黎〉展演了外祖父被家族嫌棄的晚年,透過阿里山香菸,重建祖孫的連結和情誼。以建築營生的外祖父擁有出差巴黎的往事,似幻似真,那是他發生初戀的巴黎,也是法國的「五月運動」,知識分子追尋毛主義潮流的狂飆年代。酒醉裡說出的巴黎記憶,沒有一個家人相信,如同湮滅的年代,終究雲淡風清。香菸,是廢墟裡的溫情救贖。

相對於此,〈洞裡的阿媽〉以相當老練的技法,敘說原生家庭的傷害、城市變化中的迷航,以及最終指引回家的路。永遠充斥父母爭吵的原生家庭,跳入糞坑自殺未遂的母親,以及主人公在台北生活裡將廁所當睡房的日子,但生活總要創造新的出路和可能,壞掉的不能繼續壞下去。那個準備重生的夜晚,在死巷裡窺見大樓浴室內洗澡的老女人,在對視中毫不遮掩裸露的身軀,擦拭每一吋老身軀的皺折。這彷彿一則啟示,一個創生奇蹟的窺視,讓故事開篇投入糞坑的阿媽,終於洗滌擦乾年邁的身軀。鄧觀傑為小說指引回家的路,為壓抑的異鄉生活,找到重新啟動的神奇時刻。

最後,值得一提的是,小說裡的人物角色命名為立邦、建國,自然是清晰的家國投射。不同篇章裡的角色總有其互文的線索,阿國總是那個出走的角色,無論是遠赴異邦,走遍鄉鎮,或走入叢林。這種帶有家國語境下敷衍的人物,近似黃錦樹《雨》的作法,在小說集裡形成一個內在理路。換言之,鄧觀傑親歷有感的馬來西亞政治社會經驗,已是後馬哈迪時代。他的家國之思和旅台經驗,多少已不同於早前在台馬華文學建立的圖像。

但如鄧觀傑所言,小說是他「學會書寫和指稱家鄉的技藝」,又不免慨嘆:「現實的世界每每令我的文字感到無力」。鄧觀傑有自覺的謹慎,卻也努力刺探那個離家與歸返的家國距離,以及隱身在背後的台北。這因此是他小說的底氣,作者自認七個半的廢墟故事,已見其厚積薄發的實力,他的寫作將可以持續航向廢墟之外的他方。

廢墟的故事

作者:鄧觀傑(Teng Kuan Kiat)

出版:雙囍出版

定價:420元

【內容簡介➤】

作者簡介:鄧觀傑(Teng Kuan Kiat)

馬來西亞人,畢業於台大中文系、政大中文所。曾任《文訊》雜誌編輯,現為Youtuber團隊企畫、(不)自由寫作者。作品曾獲印刻超新星文學獎、香港全球華文青年文學獎、馬來西亞花蹤文學新秀獎等。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章