模擬樂團面試 從海選中脫穎而出的預備拍

再過2年,1882年成立的柏林愛樂(Berliner Philharmoniker)即將成軍140年,這個全球公認最頂尖的交響樂團,音色如銀白色絲綢,光滑細緻,音樂理念清晰明確,團員個個是菁英中的菁英,每一次演出都有驚人的爆發力與能量,讓樂迷為之瘋狂。

從大指揮家畢羅(Hans Guido Freiherr von Bülow)打下堅實基礎,尼基許(Nikisch Artúr)擴大演奏曲目,後來團員選出當時才36歲的福特萬格勒(Wilhelm Furtwängler)擔任首席指揮,開始接觸當代音樂,演出史特拉汶斯基(Igor Fyodorovich Stravinsky)等作曲家作品,成為樂團持續進化的養分。

二戰後,柏林愛樂歷經傑利畢達克(Sergiu Celibidache)擴充曲目,1955年卡拉揚(Heribert Ritter von Karajan)接手,除了持續精進演出及音色,更透過大量的錄音技術,將樂團推向另一個里程,如神駒般直奔世界頂級樂團之首。

1989年,阿巴多(Claudio Abbado)上任,增加室內樂及獨奏會音樂會的比例,也加入歌劇曲目,增加樂團多元性。2002年拉圖(Simon Rattle)接掌柏林愛樂,創造機會確保超過百名全職團員經濟不虞匱乏,演出觸角從音樂廳拓展到學校,甚至網路雲端,讓樂團持續保有觀眾群,持續進化,走進了充滿科技的21世紀。現在掌舵的佩特連科(Kirill Petrenko)「實而不華」,詮釋有血有肉,沒有過多激情,卻也不令人乏味,持續為深化柏林愛樂的演奏內涵而努力。

從柏林愛樂的歷史看來,不管哪一任指揮,都為了保留柏林愛樂的演奏傳統而努力。

卡拉揚音樂學院 柏林愛樂先修班

為了柏林愛樂獨特音色的傳承,柏林愛樂用了很多方式,其中最特別的要算是以卡拉揚為名的獎學金,也就是所謂的「卡拉揚音樂學院」,這不是正式學院,而是一個年輕音樂家可以進入柏林愛樂實習的途徑。

「卡拉揚音樂學院」就像是柏林愛樂先修班,考上學院的學員,每星期都有一次機會跟柏林愛樂的團員一對一上課,傳承柏林愛樂特有的弓法與詮釋。他們有超過600歐元的獎學金,平常可以參加彩排,還有正式上場演出的機會,年輕學員在這裡學習如何跟樂團合作,成為樂團一份子,也學習樂曲的音樂詮釋,讓柏林愛樂獨特的音色能夠代代傳承。

想要成為柏林愛樂的一份子,可以先從進入「卡拉揚音樂學院」開始,但如果一般想成為其他歐美,甚至亞洲各國交響樂團的成員,又該如何進入?

音樂學子參加樂團面試的模擬考

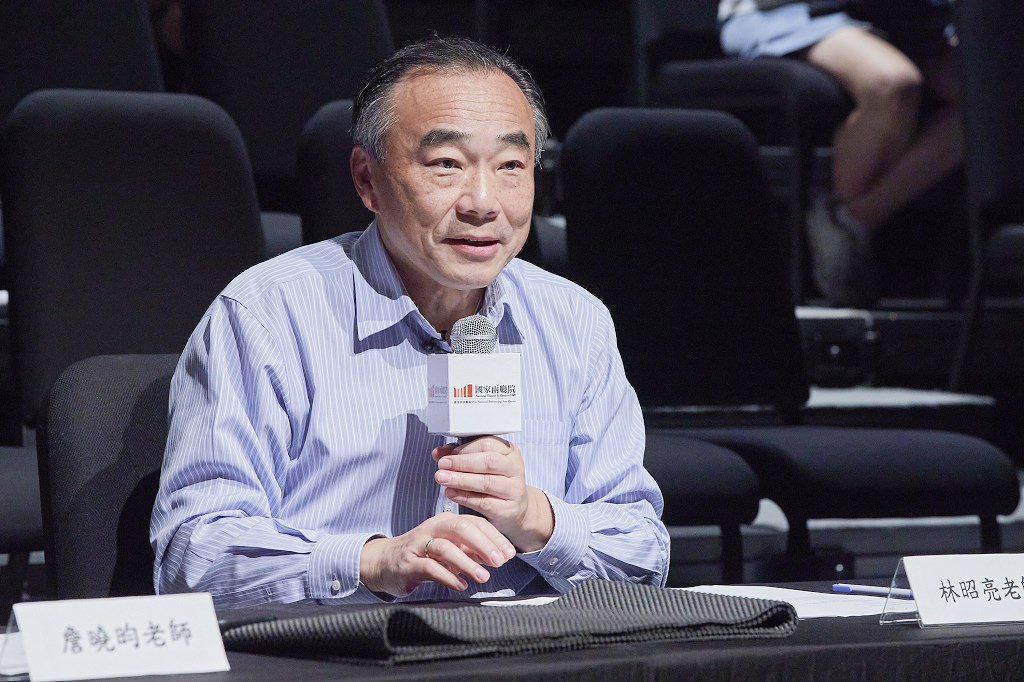

旅美小提琴家林昭亮說,要成為樂團的一份子,必須先了解樂團的工作內容,在考樂團的時候也要有些技巧。他也在台灣舉辦的「大師星秀音樂節」中,特別加入了「模擬樂團面試」的課程,希望幫助年輕音樂學子跨越障礙,順利考上理想樂團。

每個學音樂的年輕人都有不同的職涯幻想,有些人想做獨奏家,有人想到學校當教授,林昭亮說少年時期15、16歲,曾幻想進入紐約愛樂,費城管弦樂團,「當時想法很單純,因為這樣就可以跟很棒的音樂家合作,但自己後來變成了獨奏家。」

但不是每個人都可以變成林昭亮,更多音樂學子是腳踏實地,一個團考過一個團,不錯過每一個可以成為交響樂團成員的機會。

學校裡的訓練,除了強調獨奏樂曲的訓練之外,有室內樂可以跟同學一起練習演出,也有全年級的樂團合作,但對於如何在學校畢業後跟樂團職涯之前有一個很平順的過渡,林昭亮讓實戰經驗豐富的大師,如大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀(David Chan)、艾默森弦樂四重奏小提琴手菲利普.賽哲(Philip Setzer)、柯蒂斯音樂學院及茱莉亞音樂學院中提琴教授李捷琦(Scott Lee)以及柯爾本大學低音提琴教授彼得.洛依德(Peter Lloyd)等,在「樂團模擬考試」的項目親自上陣,讓學員有一個真槍實彈考樂團的練習機會。

樂團考試第一關,甄選者走進考場,就會看見帷幕,將評審群與甄選者隔開,地上也會鋪著地毯,讓評審分不出參賽者穿的是高跟鞋還是皮鞋,是男生還是女生;參賽者只有暫時的編號,不能發出任何聲音,在指定演奏樂曲結束之後離開。

如何在15分鐘之內的強大壓力下,做出最好的演出,拿到進入複賽通行證,林昭亮說,這不單單只用在考樂團,也用在每一次考音樂院的面試,甚至是比賽,「所以不管你拉得有多好,平常有多厲害,遲早都要面對這一關。」

林昭亮說。隔著屏幕考試,評審看不見你是男的女的,你是名不見經傳,還是小有名氣,「你只能靠音樂跟想像力,讓你的琴音跨過這道布簾,打動評審的心。」

情境的練習

首先最基本的原則,自己要演奏的音樂要滾瓜爛熟,穩定度高,「要訓練自己心跳不能太快,把持好速度,然後,每天重複練習。」這個練習不光光是樂曲的練習,也有「情境」的練習,「國外很多在音樂院的學生,只要碰到樂團開缺或是要考試之前,會找其他同學當成裁判,然後每首曲子拉個30秒,立刻又換別的曲子,讓自己可以習慣那個比賽的氣氛。」

林昭亮認為,考樂團最重要的不是當成一個演奏,而是要強調樂曲的音樂性,什麼年代或是甚麼作曲家他的時代感,他音樂的特色或是他最想強調的,都要在這短短的15分鐘讓評審聽見。

參加今年大師星秀音樂節的學員許佑嘉,現在以全額獎學金就讀於美國明尼蘇達大學(University of Minnesota)博士班並擔任小提琴助教,他讀完師大附中之後到新加坡楊秀桃音樂學院拿到學士學位,之後赴美到新英格蘭音樂學院 (New England Conservatory of Music)拿到碩士,一路追逐音樂夢想,「參加之後收穫很多,也點醒我很多盲點。」

受到疫情影響,許佑嘉今年3月還在美國就讀時,就決定要參加「大師星秀音樂節」,確定上榜之後,6月返國,「我還記得回台灣第一件事是去國立台灣交響樂團考第二小提琴首席席位,但只進入第二輪,最後從缺。」

許佑嘉參加完模擬樂團考試之後,知道自己的問題出在哪裡,「因為我是考第二小提琴首席,在獨奏曲的考試過程中,一定要表達出自己的詮釋與個性,這很重要,但我就是四平八穩,聽不出個性,樂團需要的是如果需要獨奏時,首席也能有精彩的辨識度。」

交響樂經典曲 進團考古題

許佑嘉說,音樂節中也給了一些最基本的「考古題」,如果要加考協奏曲,考題就有莫札特的第三號到第五號協奏曲,或是任何浪漫派作曲家的協奏曲作品;如果是考首席,可能會考的包括布拉姆斯第一號或第二號交響曲片段;德佛札克「第八號交響曲」片段等等;如果只是考合奏團員,最有可能考的就是布拉姆斯「第四號交響曲」、德布西的「海」交響曲或是莫札特「第39號交響曲」片段,這都可以讓他平常就準備。

許佑嘉說,像音樂節的老師們,大都是在樂團工作超過20年以上,他們都說考前就是要一直一直找同學一起聽,自己練習到終於可以很自然地習慣考場氣氛,就會有更穩定的演出。

今年才大二的景翔歆是第一年參加大師星秀音樂節,對於考團模擬練習,景翔歆覺得收穫很多,「光是要走進那個考試空間,就會有莫名的緊張,但我從來就沒有要克服緊張,緊張代表在乎,我會學著跟緊張共處。」

景翔歆說,站上去有很多一開始想像不到的狀況,「特別是因為隔著布簾,拉出的每一個音很容易被吃掉,也就是說,在臨考時我所演奏的音樂表情變化要做得比自己一人練習多得多,這跟自己關在琴房練琴差很多。」

同儕讓自己更進步

景翔歆說,還有一種很微妙的心態,「大概在音樂節第三天就排了樂團模擬練習課程,其實進場時,台下是老師們跟熟悉的同學,還有自己也不太熟的音樂營同儕,你完全不知道他們會怎樣批評我的音樂,那種壓力自己要克服。」

「參加完之後,會知道自己哪裡沒有拉好,也會聽見很多不同角度的看法,這都讓我學習很多。」景翔歆說,之前在學校拉樂團都是坐前面,這次在大師星秀音樂節卻坐到了樂團最後面席位,「這也是給我的訓練,我要自己想辦法有參與感,因為很後面,聽到前面的聲音都已經來不及,這也是很棒的練習。」

在大師星秀音樂節最後的音樂會上,林昭亮總是會選擇走進樂團,坐在後面席位拉合奏,把自己當成樂團的一分子,跟著青春洋溢的學員一起做音樂。其實音樂之途沒有捷徑,永遠充滿淚水與驚喜,下一步是踏進獨奏之途,或是成為樂團團員猶未可知,但從台下看著閉眼演奏,隨著樂浪晃動的林昭亮,算好拍子只演奏個幾小節,但能夠上台暫時成為樂團的一份子,也圓了他自己年少時的小小夢想。

主題照:模擬樂團面試(圖片提供:國家兩廳院)

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章