幻滅是成長的開始 JPG擊樂實驗室擁抱失敗

在華山「JPG擊樂實驗室」的音樂會上,年輕擊樂家高瀚諺安排演奏家們邊敲鼓,邊用台語吟誦了一個「小和尚賣石頭」的故事。

有一天,小和尚問師父:「師父,人生中最大的價值是什麼呀?」師父說:「小和尚,你到後花園搬一顆大石頭到菜市場販賣,若有人問價,你不要講話,只要比出2個指頭,假如他跟你討價還價,你就抱回來,不要賣他,師父再跟你說人生中最大的價值是什麼。」

隔天小和尚抱著大石頭到菜市場,大家都很好奇,一位婦女走過來問小和尚石頭怎麼賣,小和尚不回答,比出2根指頭,婦女:「2塊錢?」小和尚搖頭,婦女接著說:「是20塊?我想買來壓我剛醃製的酸菜。」

小和尚心裡沾沾自喜,「竟然有人會出錢買石頭,這在我們山上很多耶!」

於是,小和尚把石頭搬回去,跟師父據實以告,還問師父可否告訴他「人生最大的價值」是什麼?師父拍拍小和尚的肩膀說:「別這麼著急,你明天一樣把石頭抱去博物館販賣,師父再跟你講人生最大的價值是什麼。」

隔天一早,小和尚同樣抱著大石頭到博物館,一群人竊竊私語:「看看那位小和尚抱著一顆石頭,這顆石頭肯定非常有價值,」一位穿著筆挺的先生問:「小和尚,這個石頭多少錢呀?」小和尚不回答,還比出2根指頭,先生問他:「2萬元?」小和尚搖搖頭,先生接著說:「還是20萬,這顆石頭與我非常有緣分,我想把他雕刻成神像。」

小和尚沒有把石頭賣掉,回程的路上就算很累,也不把石頭放在地上,看見師父,小和尚興高采烈:「這顆石頭價值20萬,我得好好抱著,師父可以告訴我,人生中最大的價值是什麼了吧?」

結果師父說:「人生中的價值是無法定義的,就像這顆石頭,把它擺在菜市場或博物館都會有不同的價值,更別說是人,定位不同、價值也會跟著不同。」

音樂會酸甜苦辣 思念父親的味道

音樂會上,這個故事刻意待續,未完,演奏家們用了許多打擊樂器的節奏,欲言又止,傳達了音樂會主角高瀚諺內心情感的奔騰與憂傷。

原來「小和尚」是朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺父親小時候對孩子們說的故事,說故事的親人在今年年初因車禍意外離世,高瀚諺將對父親的思念,化成了「JPG擊樂實驗室」的擊樂劇場作品《一起來吃飯》,全場以新作曲目的擊樂演奏,搭配食物的視覺與味覺想像,引領觀眾進入瀚諺與父親的世界。

從菜色的詮釋裡,建立出樂曲與人類情感的糾葛,運用擊樂、物件、角色、佳餚等千變萬化的豐富聲響,疊加、交織出與眾不同,具劇場性格的音樂會。鼓聲有時候彷彿菜市場內的人聲喧嘩,有時又像小和尚對於大石頭引起不同反應的驚奇,但這個橋段,其實是高瀚諺心心念念,傳遞的是一個父親對兒子的愛。

從小就有許多獨當一面的機會,高瀚諺是比利時國際木琴大賽首獎得主,也是朱宗慶打擊樂團的見習團員,算是音樂舞台上的常客,但在「JPG擊樂實驗室」內,他一次又一次折翼受挫,聆聽、修正,長出翅膀又繼續飛翔,「這裡最大的協助不是單純的資金補助,而是很多很多寶貴的經驗分享。」

學校沒有教 一切自己面對

高瀚諺說,這裡有太多學校學不到的東西,「問題發生之後,老師不會來救場,一切是自己要面對,勇敢面對,就會解決問題。」

在訪問中,瀚諺想起已不及看見演出的父親,數度講不下去,大大的眼睛強忍淚水,想想我得趕快改變策略,問他製作過程中最困難的部分,轉移他的注意力。

「其實最困難的,都不是創作音樂或是演奏。」高瀚諺說,是成果發表會上要用的山苦瓜。山苦瓜春天還有,夏末正式要演出就已經不在時節,不太買得到;另外,切菜刀子要怎樣的材質才能發出心中想要的聲響,光是北歐家具賣場就去過四、五次,切菜不熟練的他,得找時間回家跟媽媽練習,還要把作海陸咖哩飯的順序背起來。

有這些瑣瑣碎碎的細節,才能堆疊出音樂會的情感,這卻也是天殺的障礙,不斷輪迴再輪迴。「後來導演問我,最想要表現的核心究竟是甚麼?我想了想,我就是要呈現一場有溫度的音樂會,這就是我的初衷。」

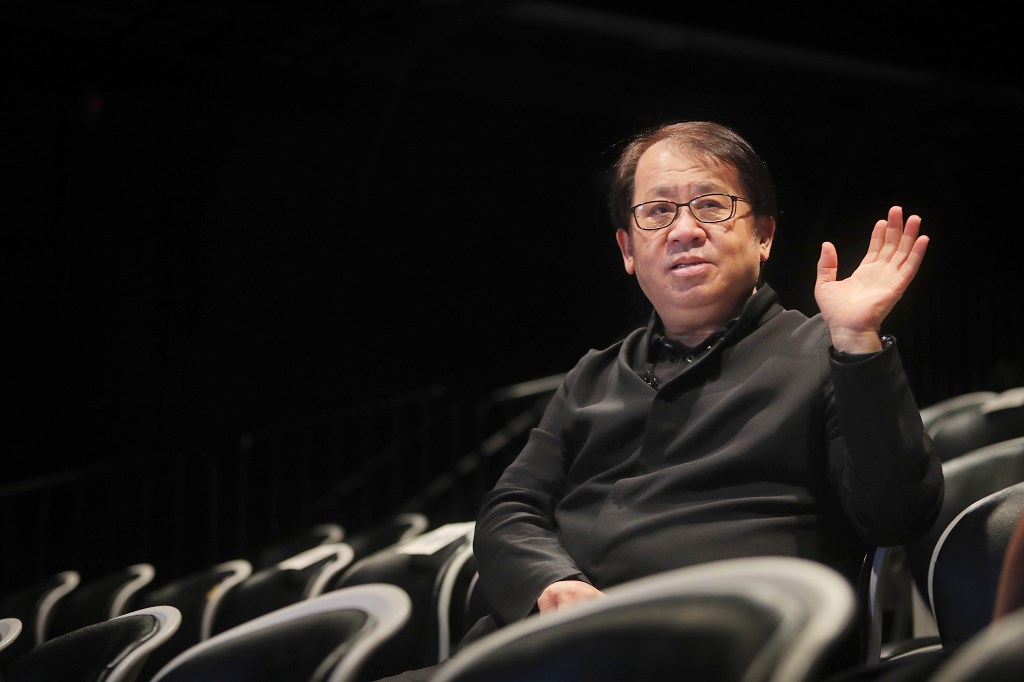

努力再努力,有些生澀卻有溫度的音樂會,高瀚諺做到了,但自己的心卻收不住自己的眼淚。想起父親的模樣,父親做菜的味道,他屢屢潰堤,哽咽到無法言語。看在「JPG擊樂實驗室」發起人朱宗慶眼底,雖然不捨,也知道上台表演者若不能掌控好情緒,很容易有突發狀況,但他完全支持高瀚諺選擇這個題材的決定。

「演完之後,我的建議是這個與餐飲結合的題材很可以繼續發展,如果幾年後再回來看,把親情主軸內化,一定可以有更精采的呈現。」這不是馬後炮,而是朱宗慶對實驗室的核心堅持。

重視過程 允許失敗

朱宗慶說,「JPG擊樂實驗室」裡的作品他不一定喜歡,不一定認同,「但我喜不喜歡不重要,我一定完全尊重,因為我們更重視的是過程,准許失敗,但這三屆下來,成果展都令人驚喜,我們接受失敗,卻沒有一組學員願意失敗,於是我們看見這些學員從青澀到成熟的經過。」

朱宗慶說,這些作品非常多元,都是年輕人的夢想,「他們從學校畢業,還不清楚要如何做一場演出,但是大家都很有自己的創意,透過做中學,讓年輕音樂家對自己的創意如何落實變得更清晰。」

飲水思源 創造傳承可能

朱宗慶說,他讀台藝大前身國立藝專時,台灣的音樂環境沒那麼好,音樂師資匱乏,但他卻擁有許多嘗試的機會,「我在學校時,老師們包括作曲家賴德和、李泰祥、許博允、溫隆信等等,都會找我去發表新作,那時根本不知道打擊樂是甚麼;指揮廖年賦老師的世紀交響樂團,指揮陳秋盛的華興交響樂團也都經常找我發表新曲,我從這些機會中磨練自己,我有太多機會去摸索,成為我的累積。」

朱宗慶回憶,他還在維也納留學時,作曲家馬水龍老師就找他回台灣到北藝大教書,,「當時我回來不到30歲,他願意放手讓我去做行政,作展演,我比這些大學生大不了幾歲,但他讓我當導師;我對於打擊樂系的十年計畫,馬老師都支持,至今打擊樂人才相當多,也是當年大家一起支持資源與規劃的成果。」

「馬水龍跟許常惠要辦基隆現代音樂節,找我一起掛聯合製作人,一起承擔責任;亞洲作曲家聯盟(曲盟)辦年會,溫隆信是秘書長,找我當副秘書長,負責曲盟藝術節,太多太多的學習,有了現在的我。」

前輩給機會,成就現在的朱宗慶,6年前朱宗慶60歲那年,他決定要推動「JPG擊樂實驗室」,持續創造機會,2016年10月在陶瓷品牌「瓷林」的協助下,JPG擊樂實驗室成立,為35歲以下的新銳打擊樂家搭建一個支持陪伴的培育基地。至今進入第三屆,共培育扶持了15組的實驗團隊。

朱宗慶說,大家一起讓年輕人有機會進步,「而我們年長一輩的不是坐在那裡翹腳捻鬚,也要更努力,一起進步,這才重要。」

看見年輕音樂家的潛力與抗壓性

從籌備到落實,朱宗慶看見年輕音樂家的潛力與抗壓性,「常常有人說一代不如一代,但在打擊樂領域,這是不成立的。」朱宗慶認為,年輕人反應很快,很多想法,但需要「陪伴」,「我們提供的各種訓練,讓年輕音樂家有機會做各種訓練,各種嘗試,疫情來了不是沒準備好的藉口,因為站上台,演出就是戰場,沒有任何理由退縮。」

朱宗慶說,即使嘗試過60種甚至100種敲擊的方式,然後選出了1種,跟只嘗試3種方式而選出的敲擊方式是一樣的,「前者一定來得更有意義,收穫更多。」

念文化社會學的劉雯婷是「JPG擊樂實驗室」的專案經理,過去曾擔任台北市文化基金會副執行長,也是國內表演場館與許多藝術節的核心策畫,經驗豐富,最重要的,她是整個計畫跟學員的「保母」。

「朱老師一開始就很確定,這個案子允許失敗,重要的是如何透過導入多元與跨界人才跟技術面的支援,讓擊樂面向更豐富。」

允許失敗,代表這個案子的「容忍度」非常高,劉雯婷幾屆參與下來,建立了系統性的協助步驟,「首先在創作端,這些學音樂的孩子都很乖,你給他譜,他會練得很好,但譜之外的世界要如何建構,他們需要豐富創作來源,我們會排很多展覽,科技藝術,馬戲,摔角等等,引進業師專家,讓創作端的發想更豐富。」

不是跨界才叫實驗

劉雯婷說,「JPG擊樂實驗室」也刻意把「跨界」拿掉,不一定要跟戲劇舞蹈多媒體結合才叫做「實驗」,「我們認為,擊樂這個領域的再精進,都可以是一種實驗,不一定要不同領域。」

其次是進入製作端,劉雯婷說,這部分包括如何把創作落實,「要找團隊,需要導演,舞監,舞者,演員等等一起,如何共創,我們會協助做人力串聯,讓年輕音樂家有更多選項。」

因為疫情緣故,這次工作坊期程拉長到20個月,中間有一個期中10分鐘的試演,「瀚諺的期中發表選擇在酒吧,我們今年整個JPG擊樂實驗室的陪伴導師是謝杰樺跟黃致凱,大家都會給很多意見讓瀚諺參考。」

嚴格來說,這些「導師」給的是不斷地詰問:「你的實驗性在哪裡?」、「這是你想做的嗎?」、「如果抽離酒吧這個環境,你要如何呈現你的創作?」不斷地提問,逼得學員必須不斷思考,不斷自我辯證,不斷推翻自己又重來,直直到過了自己的關。

最後就是「行政端」,劉雯婷笑說這關最難,「如何敲定場地?小的黑盒子劇場還是半開放性的華山;去哪裡找經費,怎麼提出說帖?如何訂定票價,高價票跟低價票的比例怎麼抓?如何行銷,票要賣給誰?我們都要一對一提供更多意見,一步一步提供資源串聯與空間串聯。」

看見的不是進步 而是蛻變

這些聽起來就是藝術行政的日常,卻成了「JPG擊樂實驗室」學員最大的障礙,劉雯婷慧黠的雙眼張得大大的,「這對學音樂的孩子真的很難啊!」

陪伴的過程最大的成就感,劉雯婷說,「看見他們的不是進步,而是一種蛻變。」劉雯婷說,「JPG擊樂實驗室」計畫最重要的步驟之一,就是朱宗慶認為不可不做的紀錄片,「老師希望從他們一開始進來,到最後的演出呈現,都要有完整的紀錄,這才是最重要的。不只是成果,而是可以看見學員他們自己生出一檔演出從零到有的過程,中間翻盤的掙扎跟努力。」

看著紀錄片,劉雯婷的眼眶總會濕濕的,「過程中他們會跟我說,老師,出社會好難喔!要生出一個作品,好難。」但現在經過了這一段有人陪伴的旅程,過去沒有自信的醜小鴨,現在已經變成有自信的醜小鴨,慢慢可以靠自己的力量游出池塘,游向大海,與新的夥伴繼續溯溪溯源,用更從容的姿態繼續蛻變。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章