重演的歷史,不變的悲情:從《悲情城市》到香港反送中

1989年,《悲情城市》在解嚴不久的台灣,娓娓刻畫了1947年二二八事件下瀰漫的恐懼與悲憤。電影還未完成,對岸北京天安門廣場前,解放軍朝著廣場上爭取民主的人民開火,六四天安門事件震驚港台、甚至全球。

那一年,擔任《悲情城市》國際宣傳的香港影評人舒琪,拿起攝影機見證六四,記錄了兩地相隔數十年的不同時空下,人民同樣被政府背叛的歷史。

30年後,香港執政者在極權體制的盾牌後,粗暴無情地對待「反送中」運動的示威者,從警棍、胡椒水、催淚彈、橡膠子彈到實彈,他們眼中看見的不是人民,是敵人。

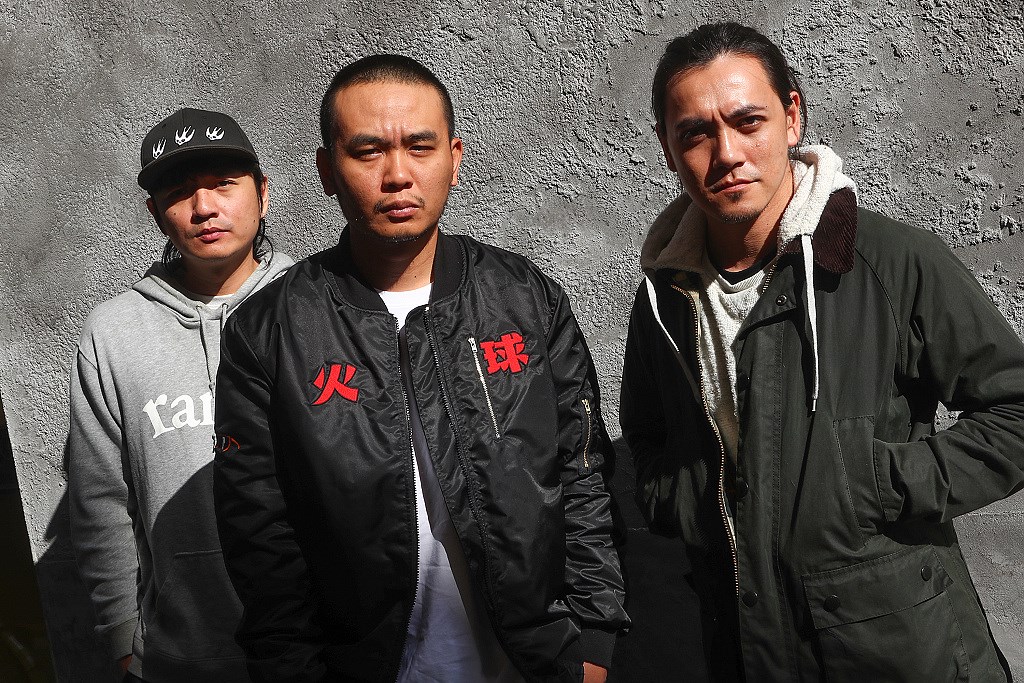

滅火器樂團與香港作詞人林夕為聲援反送中合作的歌曲《雙城記》中,電吉他爆裂的音色奏起《悲情城市》的主題曲,串起了港台兩個時空的悲情,也彷彿提醒我們,歷史不斷重演。

在這篇文章中,我們分別訪問了滅火器樂團,以及人在香港的舒琪。透過他們的觀點,來看看《悲情城市》如何串起了不同時代的無奈與哀愁。

握著時代碎片,滅火器歌曲中的電影

2019年,《悲情城市》30年;2020年,滅火器樂團屆滿20歲。

「我第一次看到《悲情城市》應該是2000年,那時我第一次知道台灣有二二八事件。」楊大正手上捏著菸,滿室煙霧,對他而言,先遇政治,才遇電影。

1989,那年楊大正5歲,台灣解嚴才2年,這島上一切轉的飛快,要回頭看過去事,眾人都還沒準備好,勇氣還沒那麼足,《悲情城市》在1989年底上映,台灣震了很大一下,楊大正還小,他沒趕上那震撼。

幸虧,《悲情城市》餘震不斷,30年後,這部電影還牽著楊大正,寫出以香港反送中運動為背景的歌曲〈雙城記〉,編曲裡放進了《悲情城市》的碎片,碎片發著光,跟著曲子一起震盪港台。政治這件事,威權這東西,楊大正說從來都一樣,電影裡拍的當年,是歌曲中唱的現在。

百年追求的專輯,歷史中的台灣

樂團屆滿20年前的2019年底,滅火器發行了第5張專輯《無名英雄》,英文名稱是「Stand Up Like A Taiwanese」,專輯核心很簡單,滅火器想把台灣近100年的歷史,用音樂說給人聽。

「我們用這100年來台灣歷史上,很多不同的時代來切分,然後每一個背景可能寫情歌、可能寫其他什麼!」楊大正說話方式不是嚴肅、方正的那種,但卻隱隱有著什麼力量撞擊著。對!正氣凜然,「要帶出我們這幾十年的樣貌,然後讓歷史事件去串連出我們是如何走到今天的民主自由。」專輯的概念開始出現,是在2018年。

2017年,滅火器的「火氣音樂」因為舉辦「火球祭」慘賠,所以他們決定不再做任何投資,認真接商演好賺點錢,穩定公司營運。因此2018除了商演外,空出很多時間,楊大正把這些多出來的空檔都拿來創作;那年底楊大正的女兒也出生了,他趁著跟老婆換班、照顧女兒的清晨空閒,做了很多的音樂Demo,專輯開始出現了雛形。

催生專輯《無名英雄》的另一助力,是在2018年底,九合一大選時國民黨在高雄市勝選。滅火器與跟許多同溫層裡的人一樣,臉上被揮了一拳。

2019年3月初開始要籌備新專輯時,楊大正有了「百年追求」的這個概念,二二八事件、戒嚴、白色恐怖、黨外運動,這些時間節點開始浮現,楊大正希望能把這些歷史切片擺進專輯,如《雙城記》談的就是二二八事件,「我就有一個idea,想著二二八這一段我要怎麼呈現,怎麼呈現二二八那時人民的心理狀態。」楊大正當時想到了《悲情城市》,那部他記憶中談及二二八的電影。

對楊大正而言,這次專輯中會有台灣新浪潮電影的痕跡,不是偶然,「我大概每七、八年會重看一次《悲情城市》,看到的東西每次都不一樣。」

楊大正會看《悲情城市》,不是因為對電影有興趣,而是因為音樂及政治,「其實是因為Freddy(林昶佐,閃靈樂團主唱)。那時候我高三,閃靈當時在二二八紀念日都會辦『反中國併吞演唱會』,請來很多樂團,都是我們喜歡的。」

但楊大正當時覺得怪,不知為什麼要在2月28日這天辦這樣的演唱會,因此他上網查了二二八,然後他被得知的資訊震撼,他查到了天馬茶房,查到了屠殺,還查到了《悲情城市》,他腦子裡困惑又混亂,台灣到底經過了什麼?

《悲情城市》對當時的楊大正而言,是啟蒙。後來他又重看了幾次,每次感覺都不一樣,「你對歷史跟人民跟土地的關係,一年一年成長,越來越成熟,再回頭看那個電影,都會有不一樣的解讀。」他對電影的理解,成為他認識台灣這片土地的基礎之一,而在這基礎上長出來的,是他這20年來沒有變過的執著。

「所以台灣新電影對我來說,我在認識這些東西是有系統的。」曾就讀傳播藝術學系的楊大正,大學時看的都是這類電影,電影裡台灣面貌的深刻鑿痕,對他影響至深,「以前有一個大學同學,我們兩個很好,我們作伙看侯孝賢的片,那時候看《南國,再見南國》看到台詞都會背,有時候打電話不是叫名字,是在講台詞。」楊大正笑著說,當時中毒很深,因為真的太喜歡這些電影。

雙城記,香港+台灣

對土地、民主以及台灣的執著,讓楊大正把日本電音樂團「神思者」(S.E.N.S)為電影所做的主題曲《悲情城市》,寫進〈雙城記〉曲中,成了歌曲的破題。

很多人以為楊大正是為了聲援香港反送中才寫出《雙城記》,楊大正否認,他說本來只是要拿這首歌曲講二二八,完成的編曲時是2019年3月,那時港警還未把港島弄的煙霧瀰漫。

香港反送中運動在3月底開始升溫;6月,楊大正在金曲獎評審會議上遇到了林夕。林夕當時說,他寫了這麼久的詞,一直沒機會寫比較嚴肅的作品,「我心想,心目中的詞神竟放了這種機會讓我進攻,我就想問問看,如果一輩子可以唱一次林夕的詞,很屌。」楊大正撐起氣勢邀了詞,林夕一口答應。

反送中情勢至6月愈演愈烈,警民衝突消息占據各大新聞版面。林夕11月參加台北「撐香港要自由」演唱會時說,他看著這些新聞每天哭泣,眼睛哭腫、哭糊了,得把電腦螢幕上的字體放大近200倍才能工作。〈雙城記〉的詞,在香港烽煙四起的日子裡完成,林夕跟楊大正沒太多討論,就有了歌曲調性的共識。

「侯孝賢很厲害,他一顆鏡頭丟在那邊那麼長,你要說它悶,它也悶啦!但你光看那顆(鏡頭),蔡振南在唱歌、陳松勇把他的二胡弄斷,那一種戲就很好看啊!」楊大正又想起什麼似的,開始說起電影裡的片段,那些令他至今印象深刻的片段。

「做日本兵去南洋打仗,回來,幹,台灣已經從日本變中國了。那是一種國族認同的衝突嘛。」這種「什麼是台灣人」的矛盾,還是《悲情城市》對楊大正最大的衝擊。看到台灣人這百年來主體認同的無所適從,那種悲哀,讓他由衷希望這座島上的人們,能以台灣人的身份,揚首抬頭的站著。

「70年前的二二八,跟今年的香港基本上很多事情本質是一樣的,獨裁者的壓迫,無力者的反抗。」楊大正有點激動,他說香港狀況越來越令人失望,台灣選舉也近了,既視感越來越強烈,「所以不是今日香港,明日台灣。」

楊大正眼神有光,語氣很硬,「是今日香港、昨日台灣。」

香港影評人舒琪-用電影見證兩岸三地,不同時空一樣的悲情

滅火器楊大正的〈雙城記〉從《悲情城市》訴說的台灣二二八出發,在香港作詞人林夕跨刀下,在反送中的煙硝中成形,對照著台港兩地70年的悲情。對30年前擔任《悲情城市》的香港影評人舒琪而言,他看見的是兩岸三地3個時空下,一樣的悲情。因為《悲情城市》完成不久,中國發生六四天安門事件。他當年在為《悲情城市》工作之餘,也獲得日本NHK的資金,拍攝了六四紀錄片《沒有太陽的日子》。

威權壓迫的見證,從《悲情城市》裡1947的台灣二二八、1898的北京六四,到2019的香港「反送中」,場景一次比一次逼近舒琪。時間點上的巧合,更像是命定,接受中央社記者視訊訪問的舒琪,在鏡頭前苦笑:「要問誰呢?」

但問到1989年為《悲情城市》工作的他,看到六四爆發,心中可有這般命運巧合的震驚,舒琪坦言,是事後才察覺。「說到底,二二八對我還是太遙遠,雖然因為電影而知道這段歷史,但仍是很模糊。在六四之前,我和過去多數香港人一樣,對政治是冷漠的。因為六四,我的政治意識才很快地成長。」

得知有機會拍攝六四紀錄片,舒琪才開始將六四聯想到《悲情城市》。「加上拍攝工作得在那一年的9月、10月收尾,規劃進度時,我就決定以《悲情城市》參加威尼斯影展,當作拍攝的最後一站。」此外,他也在片中放進《悲情城市》裡文清與寬美打算離開的片段,對照當時香港社會,「是走還是留」的心情。

在《沒有太陽的日子》中,侯孝賢在獲獎隔天一早,在飯店房間內接受舒琪採訪。侯孝賢說,《悲情城市》拍完時雖然才3月,六四還沒發生,「但事件的狀況,跟他們的悲傷都跟二二八很類似。這種悲傷不是因為事情而起,而是讓你一直去想中國人的狀況,那種悲傷是非常深的。但悲傷過後會有一種力量,感覺中國人真正醒了。」

舒琪說,六四天安門事件讓他的政治意識從冷漠開始快速成長,他的紀錄片《沒有太陽的日子》中,港星葉德嫻也提及類似轉變。

(影片來源:立場新聞官方Youtube頻道)

悲情的三個階段、極權的本質沒有改變

六四30多年過去,從2019年中開始的「反送中」至今未艾。經過這些事,舒琪被問到,他現在如何定義「悲情」。他低忖良久,開口說:「我認為是三個階段:第一是憤怒,第二是無力感,第三是意志。」

他解釋:「憤怒是因為你確實看到殘暴、迫害與死亡;但對方是國家、政府,是龐大的機器、巨人,所以感到無力。也因此你要抵抗,而抵抗到最後發展成集體力量,你也從這集體中,得到意志。」

他認為從二二八、六四到香港反送中,三個時空場景雖然不同,悲情三階段改變卻不大。變的是通訊科技的演進讓訊息傳播力更大。「二二八事件各地人民聯繫不便;到了六四,有了傳真與衛星通訊;到今天,是Internet、是直播,而且是好幾個不同媒體同時直播,18區開花,所有的地點、角度你都可以同時看見。」而70年來不變的,「是背後的獨裁政權和它的本質。」

二二八悲情,在舒琪同輩港人身上重現

今年63歲的舒琪也指出,對他們這輩香港人而言,反送中與六四還有一個最不同之處。是他這一輩香港人的身分認同。「六四是我們這一代香港人,第一次真正政治覺醒。我們第一次感覺到我們是中國人──原來中國發生的每一件事情,都跟我有關係。我們第一次發現,我是多麼希望中國好,中國有進步、有自由民主,那個感情是很中國人的。那是我們從沒想像過的香港。」

「但我們花了30年,到今天才發覺──說到底,我們還是香港人。而且,我們已經不願意承認自己是中國人了。」舒琪說,他常講一句話:「不是來世不做中國人,而是來世一定要做香港人。」

他們歷經的身分認同矛盾,是反送中遊行隊伍中的年輕香港人,所不會經歷過的。而舒琪也指出:「廣義來說,這其實也滿悲情的。為什麼到最後,你會發覺從感情上、很多層面上,你都要背棄中國人這個身分。」此一心境,正好與《悲情城市》中,走過二二八事件的台灣人,不謀而合。

歷經中港認同的啟蒙、矛盾,到最後得出結論,舒琪視過去的一切過程為必然。舒琪強調:「我必須承認身上有一部分基因脫不開中國。但我身上的香港成分教會我的東西,或是我往後生命中的香港成分,比中國成分重要太多,因此香港還是主位。」

認清自己身分與歸屬的舒琪說:「我怎麼樣也離不開香港,就算我人離開香港,我還是在香港。」

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章