好好生活比想像更難——專訪《寫給每個人的社會學讀本》作者岩本茂樹

除作家身分外,岩本茂樹也是日本神戶學院大學現代社會學系的教授。但在此之前,他擔任過小學及中學類似於台灣「社會科」的教師,也很喜歡在夜補校上課。得知他將首次訪台,Openbook編輯部便安排了這場難得的採訪。不知道是否因為在各年齡層的教學現場,他都有豐富教學經驗,初見時,岩本整齊的西裝,體切的笑容,使他一點也不像六十多歲的學者,反倒像四十多歲鄰家的可靠大叔。

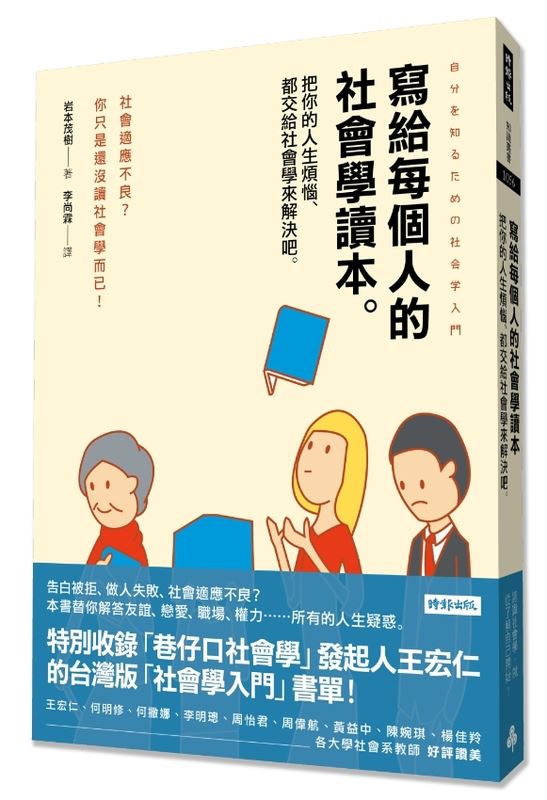

岩本的近作《寫給每個人的社會學讀本》(時報出版)日前甫在台出版,書中從非常生活的面相切入,將社會學理論焊接至日常骨肉裡,在學問與通用書籍間鑿出了一個柔軟的位置。

他非常喜歡台灣中譯本的書封,相較起日本黑底白字的簡練封面,他覺得同樣有社會學背景的蘇品銓設計師製作的書封,更容易讓讀者理解書中的內容。他說:「認識了社會學,也許會比較能讓人摸索出人生的意義喔。」

女人喜歡「有點壞卻意外溫柔」的男人

人生的意義聽起來有些沉重,話鋒一轉,岩本舉了個輕鬆、有些自嘲的例子解釋:「在認識美國社會學家高夫曼(Erving Goffman)的理論以前,我一直覺得女生就是喜歡溫柔的男生,所以約會前都會做很多功課,費心研究吃法國料理還是吃義大利麵好,但女生總是說什麼都好,結果……我就失戀了。」認識高夫曼以後,他才了解到比起準備、預演,在日常生活中,其實現下的「展演」更為重要。

「如果女孩子做飯給你吃,就算味道很糟糕,你還是要說很好吃」。但更好的方法是,「要一開始說『你做的東西怎麼可能好吃』,然後說『我試吃看看』,接著吃一口就馬上啪啪啪地把它全部都吃完,並說再來一碗。這才是正確的社會學的做法。」女生雖然喜歡溫柔的男生,但對看起來有點壞,卻意外溫柔男性更有好感啊。

活在社會評價裡,讓人責備自己

沙特曾說:「他人即地獄」。岩本則說:「在日常生活中,是時時刻刻都活在留意他者評價的狀態下。」他認為正常的生活其實我們很少去思考「自我」。例如孩子會因為母親說他很乖,進一步嘗試做母親想像的乖小孩。

相對,如果在他者的鏡像中呈現不出那個理想的自我,我們便會焦慮難堪不安,「太宰治的《人間失格》,便是在描寫試圖操作這自我成為理想個性之餘,由於形象與執行操作的自我落差過大,最後導致整個人失魂落魄。」他以《人間失格》的主角葉藏為例,說明這主人翁設法挽回父親鏡像中自我評價的過程。

岩本說:「我們經常因為人際關係裡的不如意責備自己。」為了符合他人的期待,我們奮力展演。他認為這種無意識中操作自我,便是苦痛的來源。

「若努力到處奔走『尋找自我』,反而會找不到自我。」因此,比起用社會學讓人在社會裡找到自己的角色,他更希望「以社會學知識,讓大家從壓迫自己、把人際關係搞好的逼迫、壓力下解放出來」。

在他人中生活的規矩

在電梯裡,我們大多不會跟陌生人四目相接,這種常被忽略的生活瑣事,也是岩本關注的事情。「高夫曼指出,在現代的大城市裡,常常要與陌生人相處,置身於這種情況下,人們在行動上會裝作彼此不在意對方。」這樣的行為被稱為:「禮貌性疏忽」,這種「疏忽」和「展演」一樣是在規矩之下所產生的一種生活方式,這種規矩進而衍伸出了「人際距離學」。

岩本笑說自己年輕時,就不太了解人際距離學。高中時,他喜歡每天搭同班電車的國中女孩,好不容易要到電話,約出來見面,當天,他卻遲遲等不到對方。三個小時後,他依然幻想著對方,會像愛情電影一樣「從山坡上跑下來」。

被放鴿子後,女孩躲了他數日,岩本卻不放棄,起了大早跑到女方家附近車站,一班一班等待。「現在這種行為可能就是跟蹤狂了吧?」岩本說:「這也是一個社會學研究問題。」

「用這個標準,應該很多羅曼史作品裡的主角,都是跟蹤狂吧!」岩本著說。結合失敗把妹經驗,與文學中的案例,他想寫一本跟蹤狂的社會學分析書。「台灣有跟蹤狂嗎?」他突然轉換成學者的角色,請教起身邊的台灣友人。

柔軟的社會學

身為一個社會人,有家庭、工作、同濟等各種關係需要面對,同樣常因這些關係感到開心、焦慮、痛苦。他者如何影響著自我,岩本在書中舉了個切身的殘酷經驗為例:

「我母親在76歲的時候亡故。若由現代日本長壽社會的平均壽命來判斷,或許可說有些早故。我是獨子,因而在沒有兄弟姊妹的協助下,擔任喪主。本來,一般人可能會認為,在看到親戚、心情穩定後,強忍的悲傷會因而宣洩,流出眼淚來……然而,我的舉止與旁人預期相反,不只沒有任何悲嘆,反而應對禮貌周到,甚至浮現笑容……我這些出乎意料之外的舉止,造成親戚對我的不信任……親戚們那時的眼神,帶著如冰般的冷冽。」

因為自己得一肩扛起母親喪禮所有繁瑣的事物抉擇,岩本說:「沉溺在母親之死的悲傷,對我來說是一種奢侈。」但好在了解社會學知識,想起高夫曼的理論,他說:「如果有人無法遵守這種規矩,說不定會被社會群起圍攻。」

岩本說:「過去我的人生有很多失敗的經驗,但社會學的知識告訴了我失敗的原因在哪裡,讓我有勇氣跨出下一步。」因為活在傳統、性別、長幼有別的社會中,禮貌常成為真正的規則,面對他人不容易,好好生活總是比想像中更難。岩本用社會學柔軟面,看著活在眼前的我們,藉它承接住各種苦痛和脆弱。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章