30歲前人生像八點檔 陳柏谷出每一本書都是一場華麗冒險

去年因為疫情的關係,民眾悶在家裡,各有自己的功課,不少人文思泉湧,詩興大發,竟能集結成書,導致歐洲有些出版社編輯受不了,呼籲大家不要再投稿了。

而在台灣方面,今年三月國家圖書館公布閱讀調查,其中關於個人申請書號的件數竟高達一千多件,過去五年,平均每年也都維持在一千件左右,表示台灣每年有一千多人不透過出版社,而是靠自己的力量出書。

他們或為了抒發自己的理想,或為了留念,或為了藝術創作,不惜耗費時間及金錢,揮灑創意及巧思,只為完成個人著作,有些人還一本接著一本。

奇怪,不是才說紙本已死,出版業看不到春天嗎?怎麼還有這麼多人前仆後繼,非出一本書不可 ?個人出版時代果真來臨?還是只是曇花一現?

本期中央社「文化+雙週報」,為您採訪多位達人,請他們談自己的理念、創意、心路歷程,以及非 出一本書不可的理由。他們的出版時代來臨了,那你呢?

梵谷曾說:「熱愛生命最好的方法是去熱愛許多事物。」對2017年年底一手創立「阿橋社」,到現在仍是校長兼撞鐘,一人出版的陳柏谷來說,熱愛生命的方法是以4份兼職工作,換取與心愛的書籍朝夕相處的機會,像五星級大廚,用經驗跟巧步,熬一鍋越煮越入味的慢出版。

熬一鍋越煮越入味的慢出版

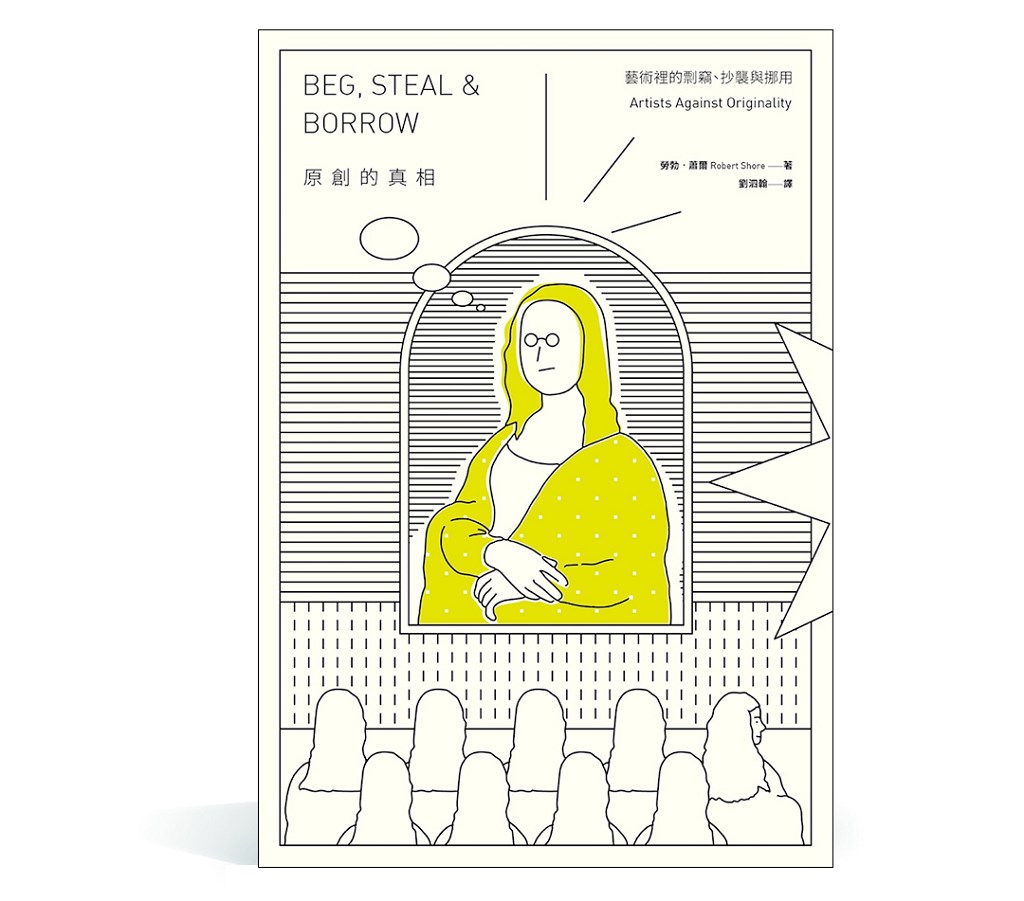

陳柏谷成立藝術專書出版社阿橋社(Pont D'Art Publishing)到現在4年,只出了5本書,分別是《創造展覽》、《原創的真相》、《藝術家的職涯管理術》、《當代藝術大白話》以及《藝術家的著作權指南》等等,其中《創造展覽》即將4刷,其他也都已經2刷。

陳柏谷說,一般出版社一本新書的生命週期,可能只有新書上架那一個月,「還打79折,之後可能就不見天日,但我深信,可以有方法打破這個生命週期。」

「選好書只是第一步,」陳柏谷說,從選書,尋找版權到簽約,翻譯,全書定案到封面設計,排版,校對;到印刷廠看樣,印刷裝訂成書;通路商鋪書上架,陳柏谷參與每一個環節,而且要做到「好」。而在上架之前,他已經準備好一個個檔案夾,每一本書都有20篇以上的介紹與宣傳,最多還在臉書上發過150篇,花很長時間去宣傳,「我想實驗一件事情,可不可以好好把一本書宣傳,賣到可以活。」

為藝術產業的每一個環節搭橋

陳柏谷說,現在的讀者對出版社忠誠度很低,通常都是有需求,就去網路書店搜尋,「如何知道讀者需要的型態,如何讓讀者找到你,除了搜尋引擎這種網路工程需要配套,我可以做的是希望搭一座橋,一座藝術之橋,一方面讓藝術家趨近正常,知道該如何做好藝術家的角色;另一端也讓喜歡藝術的讀者有機會可以進來,讓藝術這件事情不再那麼神話。」

成立阿橋社之前,陳柏谷在知名藝術出版單位「典藏」工作12年,前6年在企劃部,後6年在出版部,除了擔任出版部總編輯,還身兼網路、拍賣、童書與雜誌等部門主管再加上社長特助,一陣子還肩負餐飲部行銷工作,「那時候的人生已經不能用忙碌來形容,每天我進辦公室之後坐定,辦公桌前訪客或同事川流不息,每半小時換人換議題,我覺得我像妓女在接客。」

當紅牌妓女沒有不好,陳柏谷到任出版部,人事成本沒有增加,但出版部業績成長逾倍,戰功彪炳。但人生總有想要轉彎的時刻,當陳柏谷看到好書,但卻無法出版,或是即使跟社裡面提了,也總是無法得到有力支持,「我工作也非常忙碌,非常知道那時的自己,更無法仔細地做好一本書。」

鍾愛的書《創造展覽》 人生自此轉了彎

《創造展覽》,讓他人生轉了彎。陳柏谷說,這本書是他在2015年擔任《典藏》的出版部總編輯時在海外旅行時看見的,原本希望可以在「典藏」出版,「那時候身兼數職,無暇分身,出版業務也有一定流程,先由出版部門同仁負責研究這本書的大致內容,然後取得其他編輯認可,最後向社長取得出版許可與經費的承諾,才能出版。」

「即使我很愛,即使這本書完全對應到展覽產業的需求,以及各國書評對這本書的認可,但同事們還是會先把自己手邊的業務完成,對這本書興趣缺缺。」陳柏谷在整個過程開始思考,這本書代表著可以提供藝術策展更多的思考與經驗分享,可以提升台灣正在迅速成長的展覽產業水準,但卻無法如他所願,順利出版。

「如果對整個產業沒有理解、好奇、觀察、探問,要如何知道到底這個產業需要什麼?其中會有怎樣的問題,能解決問題,就是商機所在。」這當然只是催化陳柏谷自己開一人出版社的原因之一,更多的是對於藝術產業的反思,藝術產業到底需要怎樣的人才跟視野,藝術家又該具備那些基本觀念?這些觀念,到底誰可以教?

以過去在畫廊、藝術產業共14年的經驗,陳柏谷看過藝術產業中的各種角色人物,真正的藝術家就像住持一樣,「每天定時敲鐘,私人生活一片荒蕪,因為他就只對藝術有高度興趣,願意每天每天雕琢下功夫。」藝術的真相往往不是想像的那樣,他決定放手一搏,離開熟悉的工作領域,先以藝術工具書為核心,傳遞更多對於藝術產業的知識邏輯與原則。

陳柏谷說,「把藝術家當成全能的神膜拜的人太多了,這些人會影響到下一個世代,我希望我出的書可以讓學藝術的人看清現實,讓藝術產業有升級的可能性。」

人生苦短 不做公家標案

為了讓出版社可以撐到足以養活他,陳柏谷此刻身兼好幾種工作的兼職,內容包含個人藝術家、私人公司或非營利組織的顧問、特約編輯、甚至是出版同業公司的行銷工作。過程中也曾有人問他是否做政府標案,他是這麼回答:「公家標案雖然可以有立即的收入,但我不做。一是過程太痛苦,為了防弊而有過多的規則限制,結案時評審意見又多又雜,原本案子的目標是想做出一隻獅子,但搞到最後總是變成馬來貘。二是人生苦短,我沒有那個性命。」

「人生苦短」這四個字從陳柏谷的口中說出來,的確令人心頭一緊,有一張娃娃臉,陳柏谷看不出來真實的年紀已超過45歲,自信篤定,就像是人生勝利組,其實不然,「我30歲以前的人生很像八點檔,我大概是看到席曼寧的女人花系列之後,我就不看連續劇了,因為突然意識到,我家每天都在上演八點檔。」

看盡人世冷暖 人生順序了然於心

陳柏谷在台北出生,成長,父母親家族成員多有坐牢前科,「我人生第一次吃水餃是在土城看守所,因為舅舅坐牢我們去探監。」2000年左右,父親被中國以經濟罪犯通緝,陳柏谷第一次去中國就是去探監;外公是流氓,連二戰前出生的外婆都可以離婚兩次,因此「小時候遇到同學家裡有爸爸媽媽生活一起的,我心裡總是暗暗驚訝。」

父母離婚之後,陳柏谷與弟弟跟著媽媽生活,從小到大搬了30多次家,母親為了養孩子邊躲債,變身女強人,從賣芭樂到開西餐廳、簡餐店到酒店,經常晚上不在家,「小學四年級以前,晚上總是先把制服穿好睡覺,因為這樣早上起床就可以直接出門上學。中學之後除了媽媽給的便當錢,一切都得自理。」

小學念龍安國小,當時老師眼裡只有成績,而陳柏谷只喜歡畫畫,念英文;國中念和平國中,因為測驗智商時分數不算低,被編到資優班,少10分打一下,「我根本成績很爛,每天都被打,越打的結果,是我看到課本就會怕,當然就不想念。」

升國三時又搬了家,陳柏谷轉到了北投的桃源國中,「學校不打人,我就願意念書,成績開始好起來,還曾經拿過全班前十名。」陳柏谷說,他沒有變壞是因為「對做壞事沒有興趣,以及看別人痛苦自己也會感同身受」。後來一路考上板橋中學與中央大學法文系,一路走到了這裡。

「說真的,這些都沒甚麼。甚至我要感謝我媽沒讓我吃過甚麼苦,命蠻好的。」陳柏谷很釋懷,如果說有影響,那就是30歲之前的生活習慣沒有養好,「小時候沒有人教,30歲之後才知道,原來人每天都要大便才健康,原來每天早晚都要刷牙。」母親的人生多舛影響了他,「但母親教我兩件事很重要,第一是不可以殺人放火做壞事,第二是做人要做什麼像甚麼,剩下的,都是她的身教!」

我做我覺得值得做的事情

陳柏谷說因為自己的同志身分,尚未結婚,沒有小孩,父母親都不需要他照顧,弟弟也有自己的家庭,「我是那種沒有人需要我照顧的人,所以我只要把自己照顧好就可以,這也讓我可以把心思都放在工作上,我做我覺得值得做的事情,就是好好出一本書。」

陳柏谷說,明年起就會有自製書,未來也希望是帶著自製書籍到德國法蘭克福書展參展,甚至將版權賣出,讓阿橋社的出版品真正成為文化的橋梁。

張愛玲說:「生命是一襲華美的袍子,上面爬滿了蝨子。」陳柏谷則是從小就通透生命的燦爛與黑暗,以出版為拂塵,淨出生命中光耀的一角,活出了他自己的活色生香。

陳柏谷的個人出版心法

① 請先徹底了解自己是什麼樣的一個人,自己是否對這件事情,都無時無刻想要怎麼做好,而不是想著怎麼休息或放假的話,才能去考慮創業這件事情。

② 出國閒暇一定造訪書店蹲點,一整天挑書選書,有喜歡的書可以立刻拍封面,查一下有沒有中文版,搜尋亞馬遜的書評網,如果好立刻問版權。

③ 書出版之後一定要做推廣,尤其是寫粉專。一本書起碼要做到長文推薦20篇, 短文10篇。不管有沒有人看,你能決定的是你自己的行為,讓自己定義自己,不要讓粉專按讚數定義你。

④ 資訊跟知識是不用花錢的,將資訊跟知識整理出來,讓人們願意付費,這才是出版的精神。當你有需要知道某一件事情完整的解答,這樣的服務才會產生金流。出版的型態不限於紙本,會因應時代規格而有不同的格式。

⑤ 出版不會蕭條,因為人類對於資訊與學習的欲望,會持續不斷驅使內容產業的運作,所謂的出版業界會有蕭條,那是指舊有乘載知識的載體,例如只做單一業態的印刷產業。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章