冷靜的深情──侯孝賢如何成為台灣新浪潮電影舵手

最好與最壞,不是一線之隔,而是相伴左右。

以這句話作為談論台灣新電影的開頭,或許太過沉重,但重新走回那個年代,看著、聽著當時縱使不知道前頭等著的是什麼、依然拼盡全力的人們,我的心裡僅有這個想法,那時代是最壞的時代,但那時代裡有最好的人們。

侯孝賢這個名字,至今依舊是許多華語電影人口中的「那個人」,他眼裡一路所見的風景,有悲有喜有狂有痛,「但他都保持著一定的距離」,當年在他身邊的人彷彿約好似的,在訪問中都說出了這句話,至今依然縈繞耳邊,「保持著一定的距離,深情款款地看著這個世界。」

新電影的起點,起跑後的侯孝賢

「如果以1982年的《光陰的故事》作為起點,台灣新電影要到2022年才滿40年,其實不算很長。」說話的是本名李遠的小野,當年台灣電影新浪潮這道巨浪被掀起,他不能置身事外,彼時在中影擔任企劃組長的他,當然也有份。「侯孝賢是所有新電影的導演裡面,唯一跟前面一代的電影生態有淵源的人,所以他比較知道,這個改變、這一步跨得很大。」小野認為原因很簡單,侯孝賢沒出國,年輕時期的他,與自國外學成歸來的楊德昌、萬仁、曾壯祥等人不同,前一代人怎麼拍電影,他是看在眼裡的,「《梅花》、《英烈千秋》那種大片,後來是瓊瑤的三廳電影(三廳指咖啡廳、客廳、飯廳),侯孝賢都是有看到,甚至參與其中的。」

1980年代前,台灣電影是白景瑞、李行等人的天下,他們拍電影的技術、內容都有固定模式,知名演員是一定要的,然後愛國情操或是戀愛情懷,這些公式套路,撐起了60、70年代的台灣電影,這套模式像是必勝公式,前人傳後人,不這麼拍就可能被說成是「不倫不類」。可是觀眾不知道什麼公式,只管好看不好看,「那時這樣的電影票房開始不好,中影都快要沒片拍,許多導演苦思要如何轉型。」小野嗓音啞啞地,眼裡精光閃爍,「這是推著台灣電影新浪潮出現的第一道浪頭。」

那時電影圈思考著要轉型,但是眾人都沒有頭緒,故事在哪裡,該怎麼拍,沒人有個準,小野的印象中,直到出現了《光陰的故事》以及《小畢的故事》這兩部片子,才起了頭。

「《光陰的故事》其實是一個很偶然發生的電影,這部片本來是要拍恐龍的電影。」小野笑了起來,當時中影因為票房不好,進了許多電子遊樂設施,有很多恐龍、星星什麼的,中影的長官明驥等人想,那拍點新鮮的吧,可是要找誰拍呢?小野與吳念真一心想改變,因此大膽地建議使用新導演,也因此才找上了楊德昌、柯一正等人。

《小畢的故事》則是另一個巧合,這部由陳坤厚導演,侯孝賢擔任副導演的電影,是這兩人開始嘗試不同的拍攝方式的開端,為了能夠有不同以往的呈現,找來朱天文所寫的原著小說要改編,朱天文在她的書《最好的時光》裡是這樣寫著和侯孝賢的第一次見面:「當時我還不知道侯先生已結婚,兒子五個月,女兒都七歲了,見他一張娃娃臉,眼睛圓圓炯炯的很有神采,好像不比自己大多少。」是這樣質樸的一個人,不像是拍電影的,朱天文說,正是這樣的特質打動了她,讓她一股腦地就跳進了電影裡。

那是朱天文第一次寫電影劇本,當時她跟另一個編劇丁亞民,一個星期就把劇本交出來,侯孝賢他們動作也快,拿到劇本時已經開始前期的拍攝規劃,《小畢的故事》誕生得匆促,但卻迎來極大的成功,在小野的回憶裡,《光陰的故事》與《小畢的故事》在票房上意外的成功,也獲得各個影展的獎項,讓侯孝賢更加篤定,這條電影路這樣走下去,雖然不會輕鬆,但也應該沒錯。

滿地珠璣的片段,反應真實生活的電影

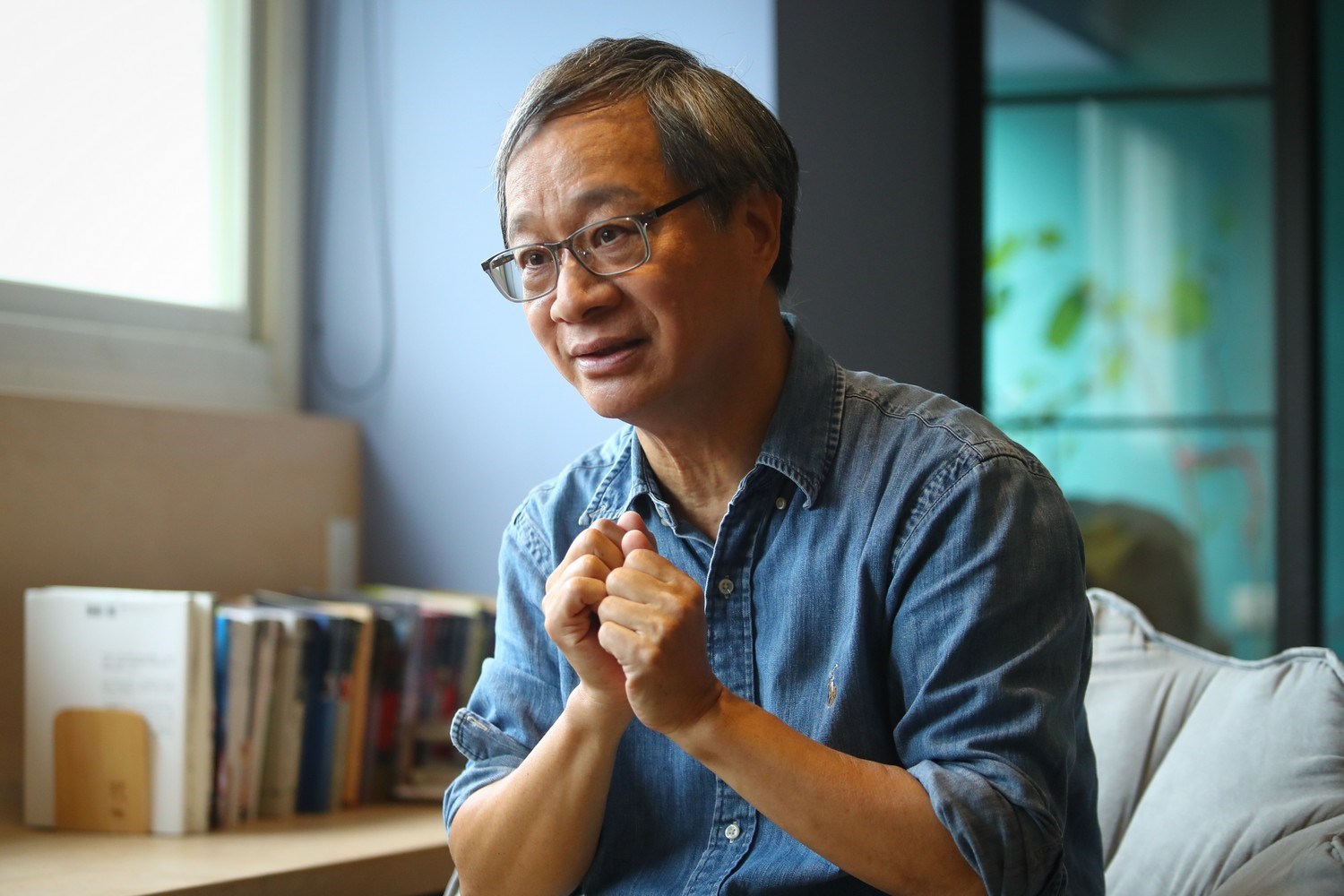

與侯孝賢合作的編劇裡,朱天文是一定會被提及的名字,「但其實侯導也編劇的,他在一開始拍電影,就是從副導演、編劇開始幹的。」已經超過60歲了,講到這段往事,朱天文還是如同當年一般,古靈精怪的模樣略略地顯露了出來。

從《小畢的故事》開始,朱天文與侯孝賢結下不解之緣,侯孝賢幾乎每部片子都找她寫,而她也只合作過侯孝賢這個導演,也因此朱天文一直認為,她沒辦法告訴別人,編劇是怎麼一回事,「我說侯導演的劇本絕對不能當範本,當範本就會死得很慘。」她的聲音開始高亢,連珠炮似地說了起來;專訪約在永康街尾端的咖啡店裡,證明是正確的決定,店裡安靜又沒人,久未受訪的朱天文,能夠一發不可收拾地講個痛快。

「因為侯導的電影基本上一定是他發動的,他想要拍什麼、他有話要說,他會有一些感覺,感覺有時候是一些片段、一個場景。」而朱天文的工作,就是從侯孝賢丟出來的這滿地珠璣中,用一條粗壯的軸線,一片片的串起來,「所以侯導這種發球的話,基本上我是一個那個他的對手,因為他發球,你要有人跟他

打啊。」

朱天文笑了起來,那段日子裡她跟侯孝賢在不同的咖啡店、城市角落裡,就是嘰嘰喳喳地你一言我一語,電影就在對話之間長了出來,「其實他是在自言自語吧,侯導他是自言的話,我就是他的自語,基本上是要頻率是一致的,否則怎麼自言自語、空谷回音啊?」

對於侯孝賢編劇的方式,朱天文認為旁人要模仿太難了,「他就是在回應日常生活的種種、種種,或是朋友之間發生的事,他一直是在回應這個東西。」朱天文與侯孝賢的編劇過程,聽來就像是在下一盤棋,對弈的過程就是整個故事的行徑路線,「所以陪打的人也要很厲害啊!」朱天文還是忍不住,回頭誇了自己一句。

而所謂的台灣新浪潮,朱天文說其實根本當時沒人知道是什麼,也沒想到對後面的電影人影響這麼大。但在旁觀看一切發生卻又參與其中的小野,他看到的是那個時代許多莫可奈何的縫隙中,侯孝賢這些人為了掙脫社會的綑綁,硬是擠了出來,拉著新電影,從緊縮的時代氛圍裡茁壯起來。

侯孝賢識人的眼光,推了新電影一把的削蘋果

在《小畢的故事》獲得極大的成功之後,拍攝文學改編的故事,成為當時拍攝電影重要的基礎,1983年中影想要改編黃春明作品《兒子的大玩偶》,小野當時沒想像前一部《光陰的故事》那樣,找年輕導演拍,「本來的想法就是,要找中壯派的導演,一個是侯孝賢,一個是王童。」

王童彼時手上有片在進行,沒空,「這時候就看到侯孝賢個性,『機會來了,你們光陰的故事成功了,為什麼不敢再找年輕的導演?』」小野摸了摸頭髮,他們因為侯孝賢的話,整個計畫的方向變了,但新導演要找誰呢?「當時我們就到金穗獎裡頭去找,結果找到李安。」小野語氣帶著可惜,「但李安當時在NYU唸書,回不來,不然其實曾經有機會看到李安跟侯孝賢合作的。」

後來一群人拉拉雜雜的找人,楊德昌、柯一正等人推薦萬仁,又在金穗獎找到曾壯祥,侯孝賢執導其中一段之外,也自告奮勇的擔任演員指導,帶領新導演一起工作,但《兒子的大玩偶》的命運乖舛,依舊差點難產。

當時國片票房很差,所以只要有片能拍,政府、製作公司幾乎什麼都答應,「但是《光陰的故事》本來說是要反應台灣經濟起飛的過程,卻拍成那種樣子,許多當時政府人士、負責電檢的人員,開始感覺到不太對。」小野說畢竟當時還在戒嚴,電影還是希望能夠歌功頌德,至少要讓民眾感覺到國家的富強,新電影那種反應真實的拍法,自然會讓高層的人看了不樂意,對當時的國民黨而言,絕對是不能接受的。

「因此《兒子的大玩偶》上面就要求要剪,萬仁聽到要剪,就在中影把垃圾桶踢到扁掉。」這就是非常知名的「削蘋果事件」,《兒子的大玩偶》中萬仁所執導的〈蘋果的滋味〉,因為真實描繪出台灣中下階層的民眾生活,與台灣對美軍的依賴,所以讓國民黨很不是滋味,「他們最不高興的就是〈蘋果的滋味〉,因為他拍到當時在中山北路後面有一段、全台北最破的違章建築,非常低矮的房子、工人住的地方,等於把全台灣最破的房子拍出來給人家看,把自己講的非常卑賤。」

小野緩了緩,舒了口氣,「《兒子的大玩偶》真的是一個太大的事件,現在回想起來,等於救了整個台灣新電影往前面繼續走,為什麼呢?因為如果被禁、或者被剪,就表示我(政府)還是在箝制你(電影、文化)、還是有能力壓迫你。」在《光陰的故事》、《小畢的故事》獲得票房成功後,小野認為當時社會對新導演有期待,也期待中影能拍出更好的電影,「所以壓不太住,媒體很保護這個電影。(指削蘋果事件)」

大師之所以為大師

經過這些事情後,侯孝賢更加確定他的電影路,「他告訴我說,電影圈需要你們這種人,應該要從外面引進作家。」所以侯孝賢找了朱天文,與中影的小野、吳念真等人一起合作,在他後來如《風櫃來的人》、《戀戀風塵》、《冬冬的假期》等片子,都看得到這些作家的身影。

另一個重點,就是侯孝賢對於拍攝電影技術的創新與堅持,他希望能夠反應真實,真實生活裡的東西,沒有那麼多的鋪排,那麼多的設計,「所以侯孝賢就開始思考同步錄音的可能性,甚至後來賺了錢後,拿錢給杜篤之買同步錄音的機器。」小野說,現場錄音是很重大的變革,過往電影都是之後才配音,這樣的差距就展現出不同的力量。

「所以整個新電影浪潮,改變有很多點,題材更貼近社會,跟過去拍電影的方式、美學也不同,關照社會就會觸及歷史、會觸碰到許多敏感的東西。」但是侯孝賢沒有畏懼,《悲情城市》就是最好的例子,小野說,如果要說侯孝賢對台灣電影最重要的貢獻,寫實的鏡頭語言是其一,技術的革新也是其一,「現在我們看到台灣,所有年輕導演拍的電影,都是延續新電影那樣的風格。」那種風格,其中有一半是楊德昌等人,有一半則是侯孝賢。

「他無法撼動的地位,是因為他的堅持,幾十年都是一樣的堅持。」小野略微沈吟了一下,拍了一下手,「還有對朋友、後輩的關照,他是很照顧後輩的人,他也對朋友們都說一樣的話。」一般的刻板印象裡,導演都是暴君,但是侯孝賢不是,他在現場給了很多的空間,讓演員、各個技術人員可以發揮所長,這不是容易的事,小野笑說,畢竟電影掛的是侯孝賢的名字。

「這也可能是只要談到新電影,都一定提到侯孝賢的原因。」小野認為,一個人做出了跨時代的改變、前衛的改變,但並沒有因此就不食人間煙火,依然跟著時代的脈動走,且對新事物是開放的,「《千禧曼波》就是一個例子,那部電影拍出面對新世紀、現代化的緊張與興奮。」所謂大師,大概沒有人能有一定的定義,但是對於侯孝賢,可能無法不以大師代稱。

「他還要拍呢,到現在都還一直說他有新想法,每天纏著人討論。」朱天文要走之前丟下了這句話,看來,台灣電影的新浪潮,還沒有到最後的高潮。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章