現場》駱以軍:文學創作力,是台灣國力之所在,不應滅絕

各位午安,我很緊張,沒有想到是這麼大的場面,我可能講完也沒有一個完整的概念。請原諒,因為我都是講故事。

先說一個小故事:這幾年,我的朋友知道,我最愛的世界級小說家,原先是馬奎斯、卡夫卡,但我已經變心了,現在最愛的是羅貝托.博拉紐(Roberto Bolaño Ávalos)。

他生於智利,是一位很可怕的小說家。我最喜歡他的《2666》,台灣還沒有翻譯(這本書非常偉大,我希望台灣有一天可以出版這本書)。他以5個長篇小說組合成一本書,把它穿梭成一個故事的宇宙。我只講其中的最後一部,描繪故事的主人翁阿琴波爾迪,一個很怪、很神祕的,可能很暴力的小說家。他經歷過所謂的二戰,當時他是德國的一個娃娃兵,跟著部隊一起去打莫斯科。在那邊看見屠殺,猶太村的血洗,然後各種強姦、屍體、死亡與戰爭恐怖,這些都不多說。最後德軍潰敗,退回柏林時,又看見了整個潰敗的過程,經過羅馬尼亞、奧地利,到處都是屠殺。

戰時,阿兵哥通常會得到配給,因為大饑荒,所以常有女孩獻身給阿兵哥,以換取口糧。那位男主角,小名叫漢斯,他有一個小馬子,這個小馬子也才15、16歲,很瘦、很漂亮的女孩。當然兩人有交易的過程,但他們都是很純樸的小孩,烽火亂世,尬了一砲,很像小乞丐,破破爛爛的,女孩還發著高燒。

第二天早上,女孩跟男生說:「你發誓你這輩子都不會忘了我。」男生回答,好啊,我發誓這輩子都不會忘了妳,她回:「你憑什麼發誓?」他答我以母親的名字發誓。「可是我不認識你母親」,他就說,那我以陸軍不知道第幾軍團第幾旅第幾師發誓。她回「fuck軍隊」,男孩回問她:那妳相信什麼?妳要我以什麼發誓?他追問,妳相信上帝嗎?「我不信上帝」,妳相信書本嗎?「我不相信書本」。他問了她許多,那妳相信全世界的鳥類嗎?妳相信全世界的河流嗎?妳相信所有歐洲的小孩嗎?妳相信戀人之間的吻嗎?「我不相信」、「我不相信」、「我不相信」……妳相信薔薇色的晨曦嗎?妳相信黃昏嗎?「我不相信」、「我不相信」、「我不相信」……她全部都不相信,他便問小女孩──妳相信什麼?

這是我覺得最動人的一段。那小馬子眼神堅定地看著男生說:「我相信阿茲特克人。」什麼是阿茲特克人?那女孩跟他講一段話:「你知道嗎?阿茲特克人都是瘋的,如果你近距離看他們的眼睛,他們都是瘋的。」其實她講的阿茲特克人,早就在地球上消滅了,在這故事裡的地球上不復存在了。但她講出來時,像是跟他們很熟,栩栩如生。她說:「你知道阿茲特克人,每天出門的時候,要花很長的時間打扮,他們在臉上畫上油彩,慢慢戴上昂貴的羽毛,他們要穿上最好看的衣服,戴上黃金的鼻環、戒指、項鍊等等,打扮非常豪華後,走出戶外。他們會在河畔,像哲學家一樣,以空洞的眼神看著河流上的船隻,接著走進一間神廟。」

她描述的神廟就像我們現在的空間,可能有數百位或上千位阿茲特克人站在下面。神廟唯一的光源,是開在神廟上,一個如同手術台、浴缸大小的黑曜石透明玻璃石床,所有的光源是透過石床發散出來。她說,這個神廟裡充滿了光,一種黑光或灰色的光,所以你看不到每一個阿茲特克人的臉,你只看到阿茲特克人嚴肅思考的身影。這時候,阿茲特克人的巫醫或巫師,會把被獻祭的犧牲者,壓在玻璃石床上,拿出刀,把他的心臟取出來。隨著血漫淹到黑曜石的玻璃石床上,那微弱的黑色的光,會變成紅黑色的光。這時,非常怪的是你不會看到阿茲特克人的身影了,你會看到每個人像是暗紅色的光在流動的臉龐,而且彷彿看到了每一個人,獨一無二的個性。漢斯對女孩說:「我以阿茲特克人為誓,我這輩子決不會忘了妳。」過了沒幾個禮拜,女孩就發高燒死了。

我如果要拍誠品馬屁,我會說誠品也許就是那個阿茲特克人的神廟。剛剛我在台下,聽到誠品董事長,很可愛的一個妹仔,說什麼她爸爸留給她20億、30億的債務,看到她微笑著擔憂20億、30億的事情,我就想,我們這種創作者,擔心的是200塊、300塊的事情。

我突然間想到2000年時,我小孩還小、生活窮苦,住在深坑一個小房子。那時候開著一台爛車,跑到國父紀念館附近,一間小小的、位於地下室的誠品。那時候,我30歲出頭嘛,出了一本新書,就會出現那種虛榮心或是焦慮。那本書是《月球姓氏》,我想知道平台上,有沒有擺我的書,找了很久。當時書出了兩個禮拜,我發覺它被擺放在平台下的一個書疊,連給人看到的機會都沒有。我當時口袋裡也沒錢,只有一張我老婆信用卡的副卡,我拿了兩本《月球姓氏》,想衝一下銷量,很丟臉、很焦慮。然後那個櫃台小哥鳥也不鳥我,我刷了卡,像公車上摸女孩子屁股一樣,就把那兩本拿走了。後來,當我走到大概快到忠孝東路時,突然手機響了。就是誠品收錢的小哥,他說:「請問是駱以軍先生嗎?」我說是的,他說:「駱以軍先生,你剛剛用駱以軍簽名的信用卡,買了兩本作家駱以軍的《月球姓氏》,那個信用卡忘了拿走了。」(全場哄堂大笑)

2000年底時,《月球姓氏》得了許多獎,《聯合報》讀書人、《中國時報》的開卷好書獎,當時還有《中央日報》好書獎,當時《明日報》也還沒倒,我得了一些好書獎。

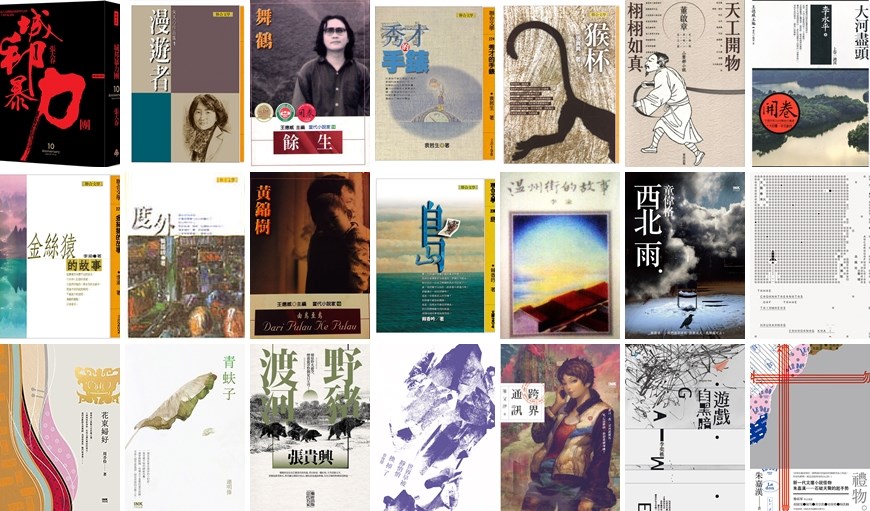

那一年,是台灣的華文小說無比輝煌的時刻,那一年有哪些書呢?你幾乎會覺得往事不可再復刻了,有張大春的《城邦暴力團》,朱天心的《漫遊者》。自殺而去的李渝出了《金絲猿的故事》,現在一般都是討論郭松棻,其實李渝寫的《溫州街的故事》是我覺得真的超會寫的,非常好的一個現代主義華文小說,比中國非常多一線作家寫得都還要好。

那一年,舞鶴出了《餘生》,我出了《月球姓氏》。那一年,袁哲生出了《秀才的手錶》,也得了獎,黃國峻出了《度外》,他們全都死了。那一年,賴香吟出了《島》。之後的一年,黃錦樹出了《刻背》,再2、3年後,董啟章出了《天工開物》。前面講的這些書之中,有一本書,我覺得是萬王之王,讓我當時讀到現在,眼珠都還是會變成白銀色,就是今天有來到現場的,非常孤獨的,張貴興先生的《猴杯》。

為什麼我說阿茲特克人?如今2019年,20年過去了,你知道那20年的時光感受是什麼嗎?20世紀初的1918年,第一次世界大戰已經結束了,人類已經把一切的暴力、恐怖,一切諸如阿茲特克人、印度人、中國人、香港人,可能各種各樣的人,他們未來100年的幸福跟文明都剝奪掉了。

而我剛剛提到的每一本書,《猴杯》、《金絲猿的故事》、《城邦暴力團》、《漫遊者》,或是《餘生》,其實全部是不同的時間差,在這張愛玲式的100年間,每一位華文的創作者,他們都是一條神祕的河流。他回應、回答著這100年來不同型態的、不同時差的痛苦與暴力。不同於阿茲特克人,有些東西是不存在的,有的人是17年不寫,隔了17年,一寫就讓大家全都震撼到不得了的《野豬渡河》。這個東西,我認為是台灣國力之所在。

2017年(因為這兩年我沒有參與,但2017年對我來講也是20年了),我去參加台北書展文學類的評審,其實評完後,我到樓下抽菸,眼淚快掉下來了。當年,有大的作家,成熟像周芬伶寫了《花東婦好》,寫本省家族的女性瘋狂史跟瘟疫史,我覺得非常厲害。也選了中國的金宇澄的《輕寒、方島、碗》。

但當時有一批台灣的,現在大概40歲以下的作家。最亮眼的是連明偉,最年輕拿到台灣長篇小說獎的《青蚨子》,但你們知道連明偉的《青蚨子》受誰的影響嗎?他受可能我們都覺得很邊緣化的馬華作家李永平的影響。《青蚨子》像頑童歷險記,老人跟孫子在各種鬼境中冒險,不就是李永平的《大河盡頭》嗎?

另外一位很重要的小說家,是黃崇凱,他寫了《文藝春秋》,但這本書其實受另一位馬華小說家黃錦樹的影響,以完全黃對歷史的調弄跟後設如波赫士式的魔術進行。而我自己,可能就是受到現場張貴興的《猴杯》的影響。這個東西,你要講,好像一種生態論。

這幾年,台灣跟中國的對峙,氣氛比較肅殺緊繃。但過去有幾年,你會發覺,幾乎每一位台灣作家投擲作品到中國去,他們都會覺得「天啊!」現在也是啊,他們所謂IP、電影的產業,他們的天才,有非常厲害的腦袋,但怎麼長得出這種繁花簇放的混亂?台灣每一位作家到中國去,他們立刻就買單。好,我不多說了。

我覺得從2000年到2019年,剛剛講到了連明偉、黃崇凱,還有李奕樵,大家都可以去看。這兩年,剛剛我有看到,誠品提到年輕創作者500%在成長,這是非常非常感動的事情。你們知道嗎?這是國力之所在,這就是真正的文學創造力,文化最深核心的那群阿茲特克人。他們怎麼在回應那個痛跟混亂跟迷亂?100年前發生的,包括朱嘉漢、蔡俊傑、陳又津、楊双子,還有些很好的年輕小說家。

在2017年,我看到,而且前後不同的時間繼續有作品出來,他們仍然在這個所謂大家覺得很衰小、很哀嘆的出版時代,在像台灣這麼小規格、環境、市場中,仍然交出精采的作品。拿這些作品跟中國對應,我們非常強大。

最後,回到阿茲特克人,回到說每一位小說家,都是一條神祕的河流。如果你不願意打開《野豬渡河》、《猴杯》、不願意打開童偉格的《西北雨》,一個不小心,就可能錯過一片燦爛斑斕、輝煌到不行的雨林,足以讓你眼瞎目盲,它就消滅了,像阿茲特克人般不復存在。

可是,有時候,當我走進誠品,它突然會像那一座阿茲特克人的神廟,一座命運交織的城堡,在每一個瘋狂的心靈、瘋狂的小孩跑到懸崖邊時,它像《麥田捕手》把他擁抱住。我覺得這是在座各位正在做的事,謝謝大家。

(本文主照:作家駱以軍,誠品書店提供)

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章