書寫棒球:三個作家的執著、沉溺與回首

從日治時代的嘉農棒球隊,一直到紅葉少棒,其後奪得世界冠軍的金龍少棒隊,直至目前的中華職棒。棒球在台灣的歷史悠久,球迷不斷成長、轉化,伴著這個愛恨交織的運動前行。棒球書寫因此很自然的進入文學領域,儘管它從來未曾在「文學市場」上激起太多火花,身兼球迷或觀察者角色的作家,依然對於從字裡行間描寫這項迷人運動,有著難以揮去的驅動力。

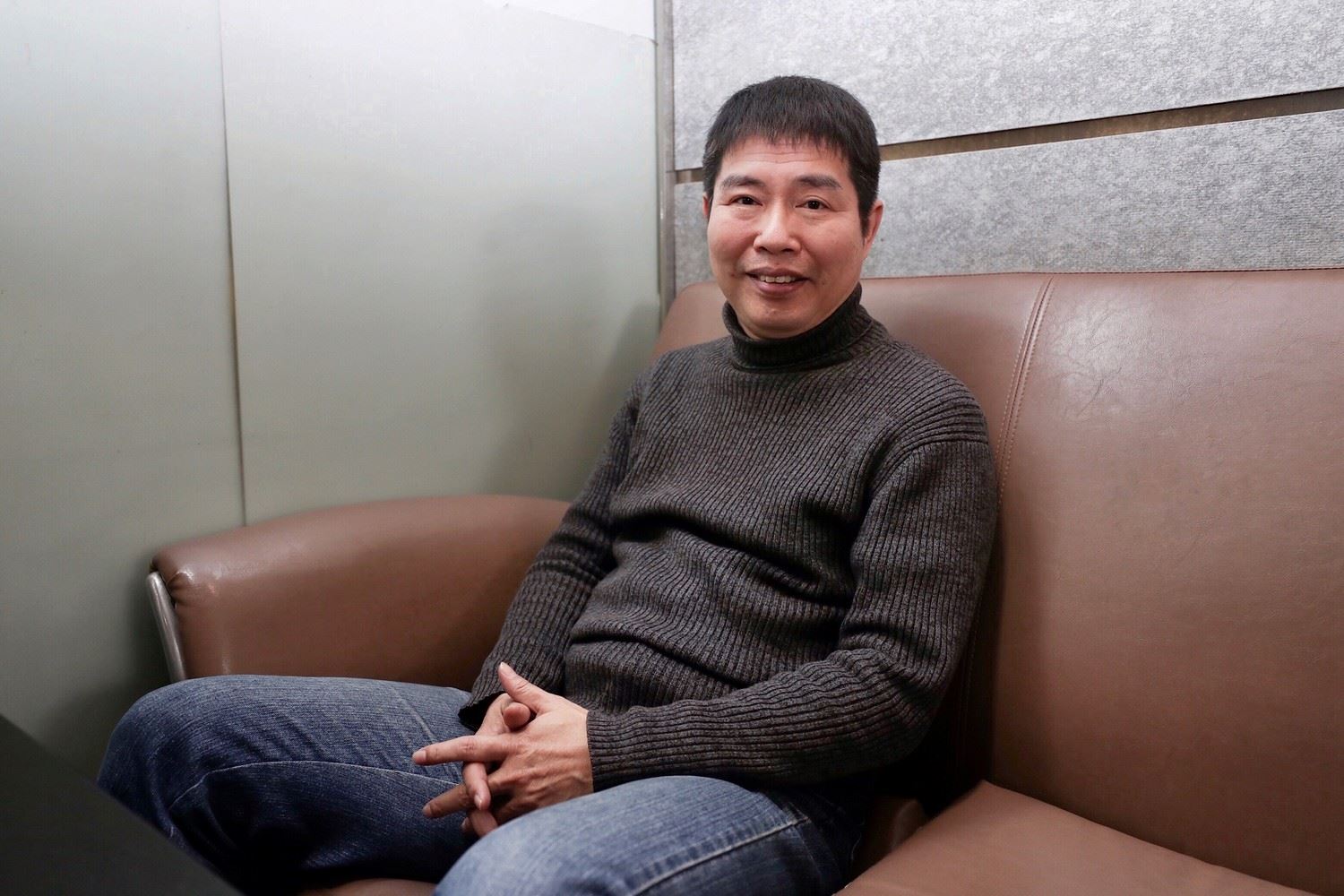

劉克襄、張啟疆和朱宥勳,三個不同世代的作家,對棒球有著相同熱愛和不同情懷。中職30週年之際,他們回想起自己和這項運動與這個聯盟的情緣。

跟著少棒一起長大,劉克襄選擇挨著棒球的邊來寫

「簽賭案件讓我變成冷靜與理性分析的球迷,開始不在乎輸贏,而從打擊跟守備的戰略,釋放對棒球的熱情。」──劉克襄

1960年代末,棒球讓全台為之瘋狂,身為資深棒球迷的作家劉克襄透露,自己是跟著少棒球員一起長大的。國小5年級,來自台東的紅葉隊打進世界少棒賽,成為台灣少棒先聲,也開啟看球的機緣。

當時身邊許多同學是球員,街頭巷尾有教練也有選手,但老是拿亞軍的回憶,卻也讓童年陷入悲喜交織。說穿了,他在球賽裡成長,棒球跟自己的生命經歷緊密相連。

多年後,他曾拜訪信義鄉同富國小的棒球隊,找來的教練因手臂受傷從中職退役,教練告訴劉克襄,這些小孩將來或許沒有機會成為選手,但可能是小朋友脫貧的唯一機會。那位教練的故事感動了他,教練想要傳達給小球員的是運動養成過程,所擁有的精神與風骨。

他也曾在那瑪夏鄉的部落,看到布農族小球員身高甚至不及球棒,卻信誓旦旦要去當職棒球員,那種自信與天真,讓人莞爾的不是人小志氣高,而是那樣的夢想很真誠。

大概就是這樣的回憶和經驗,讓劉克襄書寫著棒球。回首的心情躍然紙上,他寫下日治時代所建的球場上演〈幸球場的決鬥〉故事,由黑青和昆仔的棒球對決,側寫出一段久遠的回憶,紀錄過去歲月的某種失落,緬懷他自己的青春。

中職的到來,球迷聚攏而上,他感覺好像重拾了童年的棒球熱情。到極盛時爆出簽賭案,在傷心之餘要調適心情,他變成冷靜與理性分析的球迷,開始不在乎輸贏,而從打擊跟守備去分析戰略,釋放他對於棒球的熱情,為自己開創出另一條棒球思路。

帶筆上陣,張啟疆沉溺其中

「如果把稿紙當成球場,他自己就是帶筆上陣的球員。唯有融入那個情境裡面,當自己就是那個投球、打擊、守備的人,才是書寫棒球。」──張啟疆

張啟疆8歲那年,金龍少棒隊贏得威廉波特冠軍,他的父親半夜把他挖起來看棒球,那時他半夢半醒,也對棒球懵懂,但全國人在大半夜歡騰的熱氣,讓他至今記憶鮮明。

他說,猶記威廉波特少棒賽期間的每個晚上,因為時差,半夜三更的街頭巷尾依舊燈火通明,家家戶戶有電視、有收音機的,全都扭開;這頭還沒打出球,那頭已經開始歡呼,那個年代的棒球熱,根本不是風風火火就能形容。

牽動他動筆的時刻是1991那年,「61」、「614」以日期為名的味全龍跟兄弟象兩場大戰,分數膠著、大雨攪局,球迷情緒湧動,彷彿世紀之爭,最後因雨停賽;時序來到第二場,雙方球員握手以示和平,但球迷氣氛緊繃,因洋將滑壘發生衝突,雙方幾乎快要打成一團,觀眾席紛紛飛起旋開瓶蓋的保特瓶,水嘩啦啦地轉出曼陀羅般而落入球場內。那是棒球「牽一髮動全場」的年代。

瘋迷的那時,如職棒二年,統一獅對上兄弟象,台北棒球場擠進1萬4千人,滿場水洩不通,波浪舞玩起來沒轉個幾十圈不會停,張啟疆受到震撼與感動,之後只要是兄弟象的比賽,他就去現場排隊買票進場。

「不要以為買票容易,傍晚6點半的比賽,我4點就要到,去排著長不見底的隊伍」。因為沒有劃位,他進了門就直奔右外野的空位,刷-刷-刷,報紙一扔就是那晚吶喊的陣地。

真的開始書寫棒球已是中職第2年後,張啟疆說,「不得不寫啊,看球的情緒湧動,必須記錄下來,讓熱情有出口,然後分享。」說著他眼神炯炯。

有人說,棒球文學是「紙上揮棒,手套捕詩」,對於張啟疆,「棒球就是棒球,是當下紀錄情緒的出口。」棒球為他生活一部份,若文學是記錄當下,這些生靈活現的球場,都是張啟疆筆下湧現觀賽的過程,是球員、球隊、球迷精神上彼此緊密的連結。

簽賭放水 中職的墜落

1996年中職簽賭案爆發,發自民間的草根性運動文化受到重挫,舉國譁然,整個職棒體系幾乎全面崩潰,球迷的信心與熱情,瞬間如世界末日。

張啟疆回首當時,「如果球迷、球員衝突都是比賽一部份,有光明相對就有陰影,出現那些污穢跟卑鄙,或扼殺棒球的東西,勢必會存在棒球場。」

如同他的小說「放水」裡,平庸的球員主人公內心躊躇,在自己兒子現身加油聲,與組頭虎視眈眈下,那種欲擊出球員生涯首支全壘打而不得,糾結而幽微的心理狀態;最後擊出全壘打卻懷著罪惡的釋放感,靠老天「放水(下雨)」,成全了球員、球迷、黑球三者的角力,也讓無解的委屈有了出口。

在台灣首部長篇創作棒球推理小說「球謎」中,張啟疆則是結合複雜錯綜的社會、政治因素,用綁票、詐欺、情色、暴力串構成小說時隱時現、層層揭發、重重迷陷的高潮環節,創立文壇至今少見小說類型,卻也是張啟疆書寫棒球的中場休息。

有一群人留下來持續吶喊

「他的信念是,會吵會鬧,就還活著。」留著不走,有種與職棒走到最後的浪漫悲壯。──朱宥勳

在時報鷹事件發生的許多年過後,中職即使風雨飄搖,緩緩恢復元氣。1988年出生的作家朱宥勳,在大學時期,當過台大實業坊PTT上中華職棒La new熊的版主,用文字線上轉播中職球賽是家常便飯。

簽賭案重挫中職後,在風光年代看球的中生代球迷紛紛出走,留下來的多是沒經歷過放水事件的學生們。在這樣氣氛下,看球是種單純的沉溺,朱宥勳想到,某一年冠軍賽,到了隨時要奪冠拋彩帶的關鍵,顧不得期中考將到,他從新竹揪著陽明山上念書的弟弟,殺下去高雄澄清湖棒球場。

那晚,彩帶沒有拋成,在漫畫店裡一連睡了4天,才終於看到滿場飛舞的紙片瀑布流瀉而下,心甘情願地回學校考試。朱宥勳後來以球場為背景,寫出短篇小說〈倒數零點四三二秒〉,一舉得了文學獎。

開始意識到自己能掌握棒球這個題材,對拿捏書寫一向游刃有餘的他來說,像是找到自己喜愛的事物--棒球,在文學安身的位置,發現棒球於他書寫存在的象徵意義。

不幸地,7年級末段班的朱宥勳還是遇到人生第一次、也是中職近期最後的一次職棒簽賭事件。爆發後的熊鯨戰,球場稀稀落落。球賽中,他躺在偌大無人的棒球場,突然有種孤臣孽子的心情,興起一股不能放棄的執念。

PTT上的謾罵與抱怨在網路一端炸開來,負面的情緒不斷蔓延這群年輕看球世代,朱宥勳說,「他的信念是,會吵會鬧,就還活著。」留著不走,就有種與職棒走到最後的浪漫悲壯。

之後,以事件為題,朱宥勳寫了第一本長篇小說「暗影」,用注滿棒球魂的內心,在虛與實的辯證中,刻劃台灣職棒簽賭及放水疑雲,呈現人性複雜的糾結與掙扎。想當然,故事原本就該是沒有出路跟希望的結局。

小說開頭後,他發現,不知道該怎麼結尾,寫到最後兩三個章節,原本冀望在虛構小說裡偷渡球迷、也是自身希望的出口,但作為文學,竟怎樣也給不出快樂的結局;對於這樣的殘酷,在騎車回家路上,他不自覺地痛哭起來,悲傷來得毫無預期。

親身目睹中職最後一次墜落於大型簽賭案的谷底,朱宥勳坦言,「彷彿覺得自己是那個戰後,活著回來通風報信的人。」但往後退一步來看,中職擁有與美職、日職相比,他們所不能想像的複雜社會因素,這樣書寫題材也會是世界獨一無二。

若說朱宥勳的文字是冷靜的知性,但褪下小說家的外衣,仍是那個期待完美比賽的愛棒球男孩。

只要球迷還在,永遠都有下一場比賽

中華職棒今年邁向30週年,歷經起落,曾經有過場上球員比台上球迷還要多的時期,但也有一群人,仍據守觀眾席上,為球員、球隊吶喊。

朱宥勳說,以人體的健康比喻,或許病毒仍然存在,但如果體質維持健康,就不容易生病,中職就能好好經營下去。職棒對他來說,「不管好事、壞事發生,永遠都有下一場比賽。」

「球員全力以赴,球迷就真心相挺。」張啟疆說出肺腑之言。

台灣人極度需要共同的熱情與信念,當對的人事物發生,那種拚勁全力揮灑的汗水與眼淚,都會激發全民共感;張啟疆想起郭泰源被封為金臂人那年,1983年中華成棒代表隊要爭取奧運資格賽,他工作結束回家,走在路上,經過每個餐廳跟店家畫面只有一個,就是球賽轉播。

張啟疆說,當球員拚盡全力,球迷揮灑熱情,棒球成為一種共同信念,贏球成為一種全民寄託,中職的柴火會燒得更旺、更久。

棒球書寫美而動人,卻知音零落

2013年經典棒球賽台韓大戰,比賽結束時主播徐展元哭了,劉克襄注意到球評楊清瓏的動作,神情淡定地拍拍徐主播的肩膀,似乎對這樣的失敗有一份了然。再自然不過的安慰,卻是過來人才有的心境。

劉克襄解釋,第二代台中金龍少棒隊,那年全國大賽爭總冠軍,金龍隊派出楊清瓏主投,被七虎隊擊出再見全壘打,而無緣威廉波特。以當時12歲的年紀,在這樣大型比賽輸球,背負的期待大概也會是他的陰影。

面對棒球的書寫,發生在棒球場周遭或是相關的人、事、物,是劉克襄描述棒球熱情的心境,去關注整個棒球的不同面向,緣著球面才能發現背面的故事。

至於張啟疆,他的心還繫著棒球,只是在尋找舞台。在出版圈有此一說,「喜歡棒球不看書,看書的人不喜歡棒球。」對於他,「書寫棒球追求共鳴,只是知音零落。」棒球文學隨著鼎盛年代過去,而成為一刻的傳奇。

張啟疆認為,如果說棒球已成為文學的一類,它的困境在於書寫後卻沒有讀者、共鳴,寫出來的作品被塞在抽屜深處,將熱情拋諸冷冽的深海。

棒球在文學上的呈現,顯得勢單力薄,朱宥勳說,台灣讀者群眾太分散,很難撐起一個獨立的市場,表現的形式可能在電影、戲劇會有更好的展露,像是《KANO》重現日治時期台灣堅毅的棒球魂,精準刻劃細節,細膩地複製當年。

脫離棒球經典賽的國仇家恨,拋開職棒歷經的陰影後,對棒球的書寫,朱宥勳更期盼的是書寫者可以掌握「生活感」,不見得是要寫職棒本身,撇開內角、外角、球速,或幾分之一秒的時間裡面出現的下墜弧度,讓棒球變成生活中的事件,還給它天真可愛,依然風光明媚的時代。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章