雕塑篇》觀念及行動領先100年 黃土水的溫柔用心與堅定意志

他在20歲那年渡海念書,目的地是既遙遠又陌生的日本。

整所校園,只有他一位學生是來自台灣。他知道,在這片土地上,要更上進,若滿分是100分,那拿到99分,也是不夠的。

於是出身木匠世家的他,鎮日練習,拼命對大理石敲敲打打,很少休息,若有人來搭話,自然更是沒空應答,這也讓他在同儕眼中成為異類,甚至不怎麼討人喜歡。

不平凡往往隱身在平凡之中,正因為有青年當年的孜孜不倦,台灣首座裸女雕塑《甘露水》就這樣誕生了,還入選日本當時最具官方權威地位的帝國美術展覽會(下稱帝展)。而這位青年,就是在台灣近年被熱烈討論的已故雕塑家黃土水。

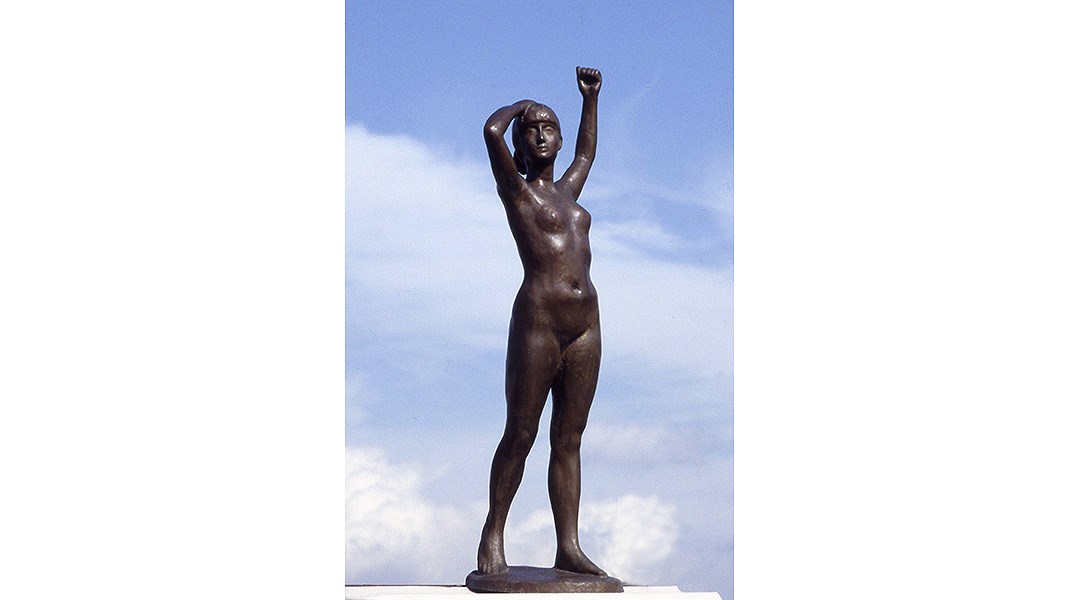

《甘露水》刻劃挺立於蚌殼內的女子,她沒有現代人崇尚的九頭身,沒有細長腿,雙足交叉,一絲不掛,毫無遮掩,仰望天空的神情看來卻堅毅而自信,甚至散發神祇的神聖光輝。台灣美術史學者蕭瓊瑞說,《甘露水》的歷史定位遠不止是台灣首座裸女雕塑,「我大膽地講,台灣人因為有這件作品,在文明高度上遠遠超過當時的日本。他在那邊(日本),連老師都說他是天才。」

99分也不滿意 黃土水打造甘露水

《甘露水》選入帝展是1921年,距今101年前的世界,日本或台灣看待裸體藝術又是什麼樣的態度呢?

蕭瓊瑞說,因為日本當時已經接納西方美術系統,所以在黃土水以前,日本就有不少藝術家在創作裸體為題材的作品,且能將西方身體比例轉換為東方身體美學,例如雕塑多用東方女性身體為摹本,黃土水留日的老師們,也是以雕塑刻劃人體之美的翹楚。

黃土水是台灣赴日留學攻讀美術第一人,也是台灣首名近代雕塑家,「在他以前,台灣鑽研雕刻這方面是傳統匠師,刻龍、鳳、佛等,不可能會有女性裸體,所以我們從現有資料來看,可以推斷《甘露水》是出自台灣人手中的第一座女性裸體雕塑。」

當時,黃土水是受到台灣總督府民政官內田嘉吉推薦,才進入日本東京美術學校木雕科留學,並給付3年的獎學金,雖無需負擔學費,但黃土水在經濟上仍因為是學生而較為困苦,例如《甘露水》所使用的大理石,其實非雕刻專用,而是較為便宜、一般建材會使用的大理石材料。

台灣早期著名文人張深切曾和黃土水同住在集結所有留日台灣學生的「高砂寮」,他在回憶錄《里程碑》中描述,黃土水每天都在高砂寮的空地打石頭,手拿著鐵鑽和鐵鎚孜孜矻矻地打大理石,除了吃飯,少見他休息。

張深切在書中回憶,有時候,人家問黃土水話,他也不答應,所以有許多人不喜歡他,「當時的留學生,對美術尤其雕刻不甚理解,以為這是沒有出息的玩意兒。他的名字又叫土水,連體態也有點像『土水匠』,更叫人奚落。」

然而不受歡迎的黃土水,志氣卻高的不可思議。有一天,黃土水去領了畢業證書,回高砂寮後憤然難耐,對張深切說:「哼,只給我99分,用不著這證書!」讓張深切難以置信。

張深切在書中寫道:「留學生到東京讀書的唯一目的,是在爭取畢業文憑,而他竟視之如敝履,棄之而不顧,其實力之大,信念之強,由此可以懸想。聽說他在國立美術學校(東京美術學校)創造了空前最高的成績,畢業前就入選過帝展幾次,以後是否有人打破了他的紀錄,我還未有所聞。」

現今為世人所讚嘆的《甘露水》,就是連拿99分都不會滿意的黃土水才能鑿出來的存在。

甘露水形象 蛤仔精還是維娜斯

《甘露水》的別名很多,例如「台灣的維納斯」,是因其站立的蚌殼,讓人聯想到歐洲畫家波堤切利的代表作《維納斯的誕生》。在《維納斯的誕生》中,赤裸的維納斯女神踩在蚌殼上,一隻手遮掩雙乳,一隻手則拉著長髮覆蓋私處,但黃土水卻為《甘露水》選了雙臂敞開的模樣,自然展露肢體。

蕭瓊瑞說,放眼裸體藝術作品,「沒什麼人是會把三點都坦開來的啦!黃土水很有自己的想法,他把《甘露水》打造的像是伊甸園中還沒吃下善惡果的夏娃,那種純潔、毫不平凡的樣子,就是他所塑造的台灣女神。」

而《甘露水》又稱「蛤仔精」。「蛤仔精」在中國或日本多有相關傳說,大致描述漁夫捕獲巨大蛤蜊卻因疼惜生命,將其放生後,蛤蜊化作美麗女子前來報恩的故事。台灣民俗祭典上,也會見到將巨大蚌殼作翅膀舞動表演的蛤仔精。

黃土水自小居住於台北艋舺祖師廟附近,傳統民間信仰自小耳濡目染。蕭瓊瑞指出,《甘露水》的蚌殼也可視作為將本土題材提升至新高度的表現,加上《甘露水》名稱和觀世音菩薩手中拿來滋養眾生的「甘露水」一致,讓人可以體會到黃土水在接受日本統治下,仍以出身地文化為出發點來打造「台灣女神」的理想。

至於《甘露水》刻劃的女子原型是誰,是至今難以解答的問題。蕭瓊瑞猜測,依據當時黃土水還是學生的條件下,恐怕很難聘請模特兒,一同和他前去日本的妻子廖秋桂,倒是可能選項之一,但也無從考究了。

裸體或歷史的原罪 墨水之謎難解

我們現今能看到《甘露水》及其他黃土水於日本創作的作品,其實也是拜廖秋桂所賜。黃土水在1930年因腹膜炎於日本去世,短短35年就從人生舞台謝幕,全是靠廖秋桂打理亡夫的作品,將其運回台灣,並舉辦黃土水遺作展。

《甘露水》在運回台灣後,首先是由日治時期的台灣教育會館(現今228國家紀念館)典藏,作為陳列展示品。後因日本戰敗,台灣教育會館被國民政府改為台灣省參議會使用。

台灣省參議會後改制為台灣省臨時省議會,1958年,台灣省臨時省議會據點遷往台中,《甘露水》也隨之遷移,卻不知何故,就這樣被遺棄在台中火車站前。

台中外科醫生張鴻標後來將《甘露水》帶回診所安置,並在1974年封藏於家族經營的工廠。

國藝會董事長林曼麗去年從張家後代取得同意,讓封藏近半世紀的《甘露水》重見天日,年底於北師美術館的「光——台灣文化的啟蒙與自覺」展覽中傳奇現身。

展覽前,《甘露水》在日籍修復師森純一主導下展開數個月的修復工作,而最艱鉅的任務,就是修復來自於私密處的墨水污漬。光是要釐清何時被潑灑、為何被潑都是難題。

林曼麗去年開展前曾帶領媒體們走進修復現場,湊近看,私處確實有淡藍色且肉眼清晰可見的墨漬,她推測,依當時的時代背景,是日本政權剛結束時,一時間人們對黃土水或是對台灣文化不會有認知理解,加上裸體雕像也許讓人覺得不雅,才會被潑墨甚至被棄置。而蕭瓊瑞也對此推測抱持贊同看法。

那些有關裸體雕塑的歷史插曲

有趣的是,台灣第一座裸女雕塑《甘露水》發光發熱,但有些台灣雕塑家後來卻反而因為裸女題材而遭到為難。例如雕塑家楊英風曾受日月潭教育會館創作象徵日神及月神的浮雕,原設計為裸體男女,但卻被認為有礙觀瞻,最後以楊英風為浮雕「穿衣」作收。

而近代最著名的案例之一,莫過於國父紀念館曾一次拒絕展出多名藝術家的裸體題材作品,其中就包含繼黃土水之後第二位赴日本學習雕塑的蒲添生,他當時希望以裸女雕塑作品《陽光》參展。

蒲添生雕塑紀念館館長、蒲添生的兒子蒲浩志回憶,「爸爸那時對於被拒展這件事很失望,因為人體之美一直是爸爸所追求的,而裸體雕塑其實是美麗而健康的展現,聽爸爸說,當時不只是雕塑,連繪畫作品也通通不准展出,理由都一樣,因為裸體對國父不敬。」

事情發生在1982年,文建會為籌辦年代美展,邀請60歲以上的資深藝術家揀選自己不同時期的3件代表作參展。

但包含畫家吳承硯的《人體》、郭柏川的《裸體》、楊啟東的《坐裸婦》、林克恭的《冥想》,還有雕塑家陳夏雨的雕塑作品《裸女》、《臥婦》、《坐婦》及蒲添生的《陽光》,通通都因為是裸體題材而止步,只能移至他處展出。

「裸體對國父不敬」這個理由,現代人聽起來或許會覺得很離譜,但當時這起風波還鬧上立法院,由文建會主委親上火線說明,報章雜誌也以此為題,和民間一同展開藝術和色情的辯論。

蒲浩志說,像是《自立晚報》當時就舉辦相關主題的座談會,民間輿論普遍認為館方作法不對,「當時人們覺得社會應該已經較為開放了,其實可以理解哪些是藝術,但也許公家機關就走得慢一些。尤其1980年左右,有大量國外留學生來台灣念書,經師範大學美術系介紹,有些就來當人體模特兒,爸爸也是在當時以國外模特兒創作《陽光》。」

塵埃落定 預備下一個篇章

多年以後,《陽光》幾度返回國父紀念館展出,蒲浩志都特別開心,「有點幫爸爸爭取公道的心情啦!尤其是2016年我特別申請場地,要在那裡慶祝爸爸105歲生日(冥誕),畢竟當年一尊都不讓我們進去。」

《陽光》和蒲添生其他裸女雕塑作品《懷念》及《亭亭玉立》,並稱為「三美神」,2014年,蒲浩志將「三美神」捐贈給台北市,現於華山公園展示,這些曾被連結「色情」標籤的雕塑,隨時代的進步與發展,已經能以藝術的本來面貌,以最近距離親近民眾,並播下影響世世代代的種子。

歷經大時代變動的《甘露水》同是如此,它的再出現,同樣是另一個開端。

蕭瓊瑞說,其實回望過往文獻資料,《甘露水》既少有人報導,照片也很稀少,很難推估在這樣的情況下,究竟有多少位台灣人受《甘露水》這件作品影響而有不同,反觀與動物有關的黃土水作品還比較為人所知。

「文物有靈,會自己選擇自己想走的路,《甘露水》選在此時現身的意義,就是影響未來。」蕭瓊瑞說,就像大家知道《蒙娜麗莎的微笑》很偉大,但偉大在哪?重要在哪?才會是了解重點。《甘露水》再次現身,將會是新的研究開端,「它的影響,就從今天開始。」

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章