音樂篇:脫去戒嚴枷鎖 台灣音符多元奔放

從2018回望1988,相比今日無疑是個風起雲湧的年代,解嚴後一年的台灣正蠢蠢欲動,處在大時代下的小人物,懷著滿腔熱血邁開步伐;在音樂文化領域上,有不同人分別以1988年作為他們重要的起點、中點和紀錄點,為台灣社會譜出難忘的樂章。

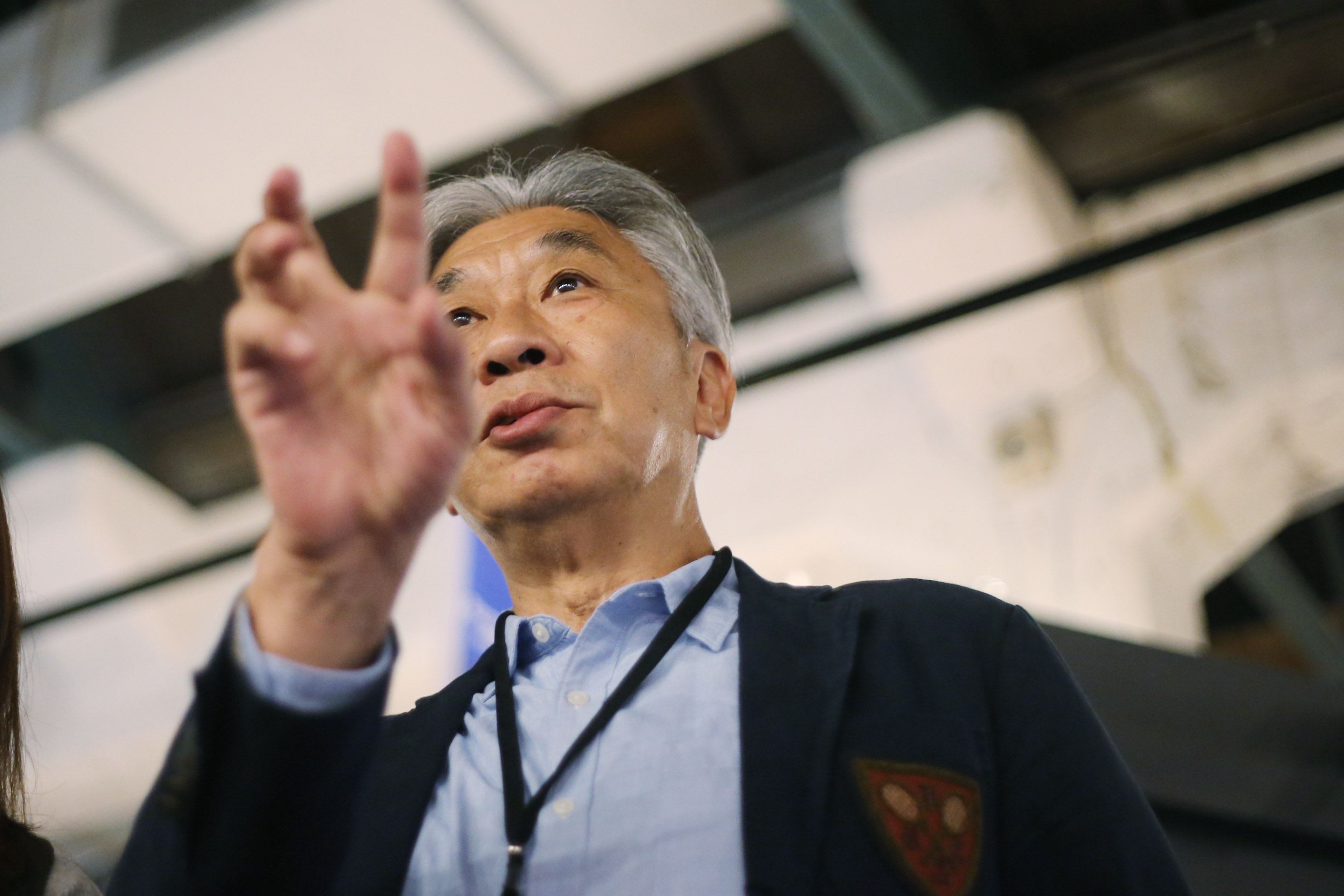

本篇文化+內容,分別訪談了台灣流行音樂文化先鋒者倪重華、歌壇大哥大余天,與創立風潮唱片30年的創辦人楊錦聰,透過他們走過的視野,逐步窺探台灣在1988年前後的音樂環境。

解嚴年創立的真言

彼時的台灣,出現一個團體「天使與狼」,成員是齊豫、齊秦姊弟,隸屬於滾石唱片子公司「真言社」,自1988年11月25日起在中華體育館一連演出三場,結合美國音響團隊、香港技術總監、日本燈光設計公司、英國樂團和舞群,斥資上千萬台幣,打造一場國際規格的大型演唱會。

「天使與狼」演出前一週,三場票房已賣出七成,這樣的成績對於主辦單位、真言社老闆倪重華而言,等於吃下顆定心丸。

未料,就在演出前5日,被喻為「台灣史上最強老鼠會」的鴻源機構,當晚在中華體育館開會員運動大會,竟然在室內高放煙火,火苗竄上屋頂,把整個會場燒了,望著冒煙的火勢,屋頂被燒掉一大半,倪重華心裡也涼了一半。

後來「天使與狼」演出移師到隔壁的中華體育場,原定的三場演唱會只辦成一場,讓32歲的倪重華賠本不少,但更可惜的是,能在室內辦大型演唱會的場地沒了,直到2005年的台北小巨蛋啟用。

「中華體育館要是沒燒掉,台灣live音樂表演能力一定提早個15年。」如今62歲的倪重華,一邊想起那起火災意外,一邊肯定地說。

那一把火,儘管把風風光光的演唱會燒得不堪,卻也讓1987年創旨做演唱會的「真言社」邁向下一階段計畫,簽下第一位歌手:林強。

1988和林強的相遇

浴火重生的倪重華想起和林強的相遇,是1988年在「木船民歌餐廳」。當時民歌西餐廳當紅,對流行音樂有興趣的人,紛紛前來大展音樂才華。林強高唱自創台語歌,甚至激動到把吉他弦彈斷兩次,雖沒拿第一名,但倪重華說,後來很多公司爭相找他簽約,打趣說:「那時候台語歌只有葉啟田和羅時豐,所有公司都叫他變羅時豐」。

之後林強看中曾辦過演唱會的「真言社」,1990年推出「向前走」掀起台語歌新浪潮,倪重華就是領著林強站在浪頭上的人,開創一片新式台語搖滾的時代。「倪桑」坦言,他一直想把華語音樂達到跟西洋音樂並駕齊驅,「那時候都是聽葉啟田、羅時豐,跟費玉清、劉文正的時代,你要弄一個『向前走』,其實不是這麼容易」。

後來真言社陸續簽進了伍佰、張震嶽、豬頭皮、羅百吉等人,在90年代催生出不少經典傳唱作品。但鮮少人知,1987年開放赴大陸探親時,倪重華就像音樂先鋒者飛到北京,只為見到歌曲「一無所有」的音樂創作人崔健,找他當面談合作。

不過基於種種原因,最後真言社未能和如今被喻為「中國搖滾樂之父」的崔健合作。倪重華回憶,1989年5月3日崔健帶著他去看北大的民主牆,而五四當天學生遊行氣氛平和,萬萬沒想到,一個月後就發生「六四天安門事件」;可惜的是,他跟崔健約定好某天「在天安門前搞一場演唱會」的目標,至今仍無法達成。

解嚴很好啊,什麼事情都不管

嚴格來說,真言社這個品牌可分成幾個不同階段,後期雖因財務缺口收場,但自1987年創立到整個1990年代,陸續為後人譜寫出不少深刻動人的旋律,經典傳唱至今。

在倪重華眼中,剛解嚴的台灣,其實還沒有出現「本土」的概念,「解嚴很好啊,什麼事情都不管,很自由,也想做自己想做的事情」,並若有所思地說,那時候還沒有所謂「夢想」,只有「理想」,從日本留學回台的他,都在想著如何為社會盡一份力。

然而,眼見當今華語音樂中心慢慢偏往中國大陸,倪重華語重心長地說:「理論上,不會再有一個滾石唱片,因為唱片公司未來將不存在,型態會一直變。」他認為,若把音樂、出版和電視台整合在一起,變成大型娛樂集團公司,未來才有可能發揮台灣娛樂產業的影響力。

走過那段熱血歲月,無論是30年前的倪重華或是現在的「倪桑」,仍對流行音樂產業有著十分獨到的見解,為不同時代給予鏗鏘有力的真言。

長青歌王余天的1988

在沒有有線電視的年代,戒嚴時期的影歌星要出國表演很麻煩,出國前要先騰出一天,一大早到警總上課,內容不外乎就是提醒一些出國該注意事項,只是要注意的內容可能跟思想有關。

「上什麼、講什麼其實沒有人在聽,我們每天工作都是到宵夜場凌晨一點多,回到家洗個澡,可以休息的時間都已經兩三點了,一大早十點多還去上課,哪來的精神呀?」余天說。

那時候可以出國的人不多,余天憶及,如果在國外看見賣中國貨的商店,「不可以靠近,更不能進去。見到五星旗要迴避,還有有向日葵圖案的東西,也都不能買。」他想起有次在香港逛街,看到一家店門口掛著毛澤東像,「轉個身被那人像嚇到倒退兩步,趕緊逃跑…」余天面帶生動表情,分享著這些讓後生晚輩難以想像的回憶,自己邊講邊笑,可以理解當時難自由自在的過往,順勢應對也是種生存之道。

那個時代還有「髮禁」,要求男性的頭髮都不能長過耳根,女性倒是沒有太過分的要求。余天提到,有陣子正流行「披頭四」,愛跟流行的男性就會偷偷留,戴頂帽子把長髮藏起來,而警察甚至會在街上抓,「路上會看到不少跑給警察追剪頭髮的人,被警察抓到頭髮太長的人,直接現場落髮的情形也是有的。」

余天:解嚴後民風由保守走向開放

那是個民風純樸的年代,「以前的人很單純,追星的方式不像現代,又喊又叫的」。余天曾遇過最瘋狂的粉絲,頂多是在大雨中等他錄完影,只為了見上偶像一面。「過去的人較含蓄,即使看到喜愛的明星,可能只是害羞靦腆的笑一笑,眼神多不敢直視。」

戒嚴時期的余天早已在歌壇樹立大哥地位,當時政府用盡種種荒謬理由禁歌,余天也曾親身經歷,他的歌曲「我需要安慰」因為歌詞「遍地荊棘」就被禁唱,余天說,當時一個莫名的理由:「我們的社會哪有遍地荊棘?」歌曲就被禁。

雖然余天認為,1987年的解嚴前後不算有什麼具體的改變,不過讓他印象深刻的是,隨瓊瑤電視劇(如庭院深深、海鷗飛處彩雲飛、六個夢系列)走紅,電視劇主題曲跟著爆紅,民風則逐漸從保守走向開放。

很捨得花錢的餐廳秀年代

回顧余天的歌唱演藝生涯,歷經黑膠唱片、匣式大卡帶、錄音卡帶、到80年代CD雷射光碟,他印象裡的當紅歌星,是鳳飛飛、高凌風、萬沙浪、劉文正等。而1987年快解嚴時,歌壇一片繁花錦簇,「到了那個時候演藝圈的流行音樂,其實滿多元的」。余天說,那時不僅日式演歌紅,不少優秀的音樂人也慢慢變多,像曾創作「月亮代表我的心」、「小城故事」與「愛神」等作曲人翁清溪等人出現,完成不少當紅的電影或電視劇主題曲。

在70年代憑歌曲「榕樹下」走紅的余天,到了80年代末,已年過40,那時余天大部分的時間都在歌廳或餐廳秀駐唱。他分析,早期上電視的通告費大概200元,歌廳秀以天數計算,一天至少2000元,其實賺得還不錯,「去上電視其實是沒什麼錢,有票房的人,都直接被找去歌廳秀唱歌了」。

30年前「台灣錢淹腳目」,人人開心忙著賺錢。余天分享,有朋友去酒店,一瓶酒1萬元,一開就是100瓶,「大家有錢,錢根本就是亂花的。」而那時候的房價約70、80萬就可以買棟透天厝,他直言:「一般民眾很捨得花錢,也很喜歡到秀場看秀。」

南台灣的藍寶石、喜相逢,台中聯美,台北狄斯角歌廳都紅極一時,而因各當家主持風格出現人稱「北張菲、中邢峰、南豬哥」,後來才演變成一邊吃飯一邊聽歌的餐廳秀。

在余天印象裡,以前因為沒有其他太多的娛樂,去歌廳秀其實很普遍,歌廳駐唱每場大概800人到1000人左右,宛如小型演唱會般,那時每人消費幾乎是千元起跳,「一天若有三場收入很可觀,所以我們打歌基本上不去電視台」。

三立的起家 時代的演變

三立影視在1985年推出自製秀場錄影帶「豬哥亮歌廳秀」,余天回憶,當時錄影機才剛開始有,錄影帶開始走紅,民眾租帶子回家看,或在家看電視台製播的節目漸成主流,而當時全台的錄影帶店少說有4、5000家,「三立電視台就是這樣起家的」。

然而,三立影視的第一個電視頻道在1993年開播,隨著電視頻道與節目製播數量增加,民眾的習慣又轉成看電視就好,也不租錄影帶了,加上CD雷射光碟出現,很快的,錄影帶也被市場淘汰了。

少了錄製歌廳秀的機會,余天說,當時「工地秀」又開始流行,每回推出一檔新建案,廠商就會找一批歌星來唱工地秀促銷房市,吸引人潮買房子。「尤其在周六、日,忙死了」。不過他覺得,以前的歌星每檔都在一起,相處就像一家人,現在不是了,大家上電視節目錄完影就離開,演唱會也是自己弄,「沒什麼交集,更不用談什麼感情深厚了」。

他很懷念,30年前,那個大家有錢又有感情的年代。

創立30年 風潮音樂的1988

「世界音樂節」前一週,和風潮唱片楊老闆約在他們公司,地點就在新店工業區裡的一幢大樓,見我和攝影一行人前來,他熱烈迎接,儘管理解是因風潮音樂創辦30週年的訪問,但對於「1988」這個題目十分喜歡,領著我們在他的個人辦公室裡,重溫30年前的時光。

1987年7月前,台灣長期在戒嚴狀態,楊錦聰回憶,那時中國和台灣的文化交流都處於地下化狀態,音樂只能用拷貝來的盜版卡帶私下聽,民眾聽「黃河、梁祝」協奏曲一旦遭人舉報,就可能被警備總部約談,關切是否有「為匪宣傳」的嫌疑。

解嚴後開放探親,文化交流上,兩岸藝術家開始得以彼此往來,當時的新聞局更公告,可以開始合法從事中國大陸名家名曲的出版作品,這讓楊錦聰發現機會,籌出100萬台幣與「唐山樂集」老闆合夥,在1988年創立「音樂中國出版社」,也就是「風潮音樂」的前身。

「音樂中國出版社」起初專攻國樂類專輯,由於社會剛解嚴一年,民眾對於中國種種音樂樣貌充滿好奇,國家音樂廳也邀中國大陸交響樂團來台表演,楊錦聰直言:「那時應該是兩岸中華文化很大的激盪點。」

那時才成立3個月的「音樂中國出版社」,可說是做一張、賣一張,看上去「有點風光」,也帶起一股潮流,但楊錦聰坦言:「成也潮流,敗也潮流。」半年後,其他唱片公司也一窩蜂跟進,瓜分掉名家名曲市場,衝擊銷量,很多賣不出去的專輯都躺在倉庫裡,創業2年多後,即遭遇龐大財務危機,公司負債500多萬。

「1990年初是風潮最大的危機,但也因為這個危機,才找到最大的轉機,一路營運30年。」

一張賣了30年的唱片

而這個危機中的轉機,是風潮發行30多張專輯中,其中有一張銷售反應一直不錯,楊錦聰笑說,甚至常有民眾打電話到唱片公司詢問「何時出第二張」?那張音樂作品名叫「中國梵樂」,把佛教寺廟念經的「梵唄」曲調,透過上海兩名音樂家,把「梵唄」改編成可演奏的樂曲,並由國樂團演出。厲害的是,這張「中國梵樂」,到30年後的現在還在賣。

當時,楊錦聰進一步了解聽眾的喜好,他發現「中國梵樂」會受到民眾歡迎,並非是因為音樂好聽,而是有些人想聽這類型的音樂尋求心情上清靜、沉澱;此外,還會被買來當「法會」的背景音樂,認為很符合辦法會的氛圍。

原以為出好的音樂家作品就會好賣,但事實上,當別人都跟著做一樣的事情時,就沒市場區隔,這讓楊錦聰開始思考:「未來如果我要繼續做音樂,實現音樂的理想,我必須透過這張所得到的『藥理』抓到契機,原來這群人買這樣的音樂,並不是因為好聽,而是生活上的需求。」

一張「中國梵樂」,不僅讓楊錦聰感觸很深,他同時認為,這其實跟時代脈動有關。

心靈音樂開創藍海

1970年代開始,西方流行「新紀元運動」(New Age Movement),由於社會經濟發展蓬勃,人們生活忙碌,藉由音樂讓心情獲得某種平衡,達到放鬆、紓壓的效果。楊錦聰指出,New Age代表性歌手就是愛爾蘭女音樂家恩雅(Enya),當時她的專輯熱賣程度,甚至比流行歌手還多,反映社會的確需要這類型的音樂。

楊錦聰更分析,1987年解嚴後,佛光山、法鼓山、慈濟等宗教團體陸續出現,而當時台灣經濟到達一個程度,準備從發展中國家邁向已開發國家,人們開始需要精神上的滿足,因而尋求宗教力量的支持。而這張「中國梵樂」雖是國樂,也偏向心靈音樂,後來更影響風潮開創一系列「東方心靈音樂」,試圖讓音樂更加走入人們的生活中。因此,1991年,風潮音樂公司靠著佛教、健康、養生類型的音樂專輯,逐漸度過財務危機,並開創出獨一無二的市場優勢。

解嚴開放後,兩岸在「大氣氛、大時代」的交流下,唱片業開始蓬勃發展,在楊錦聰印象中,1988到1990年間,音樂形式仍以卡帶為主,而1990到2000年期間,幾乎可稱做「唱片的黃金期」。尤其1995到2000年,張學友、江蕙、任賢齊、徐懷鈺等歌星紅遍大街小巷,實體專輯賣破百萬張更是常態。

矢志發揚原住民音樂

風潮逐漸站穩腳步後,儘管已找到屬於自家的特色定位,然而,1992那一年,楊錦聰遇上教授吳榮順向他介紹台灣的在地音樂,當初原本婉拒,後來楊錦聰抱著姑且一試的心情,與吳榮順一起前往南投信義鄉布農族村落,看著部落長者穿著傳統服飾高唱「祈禱小米豐收歌」。

聽完布農族的歌聲,他形容當下「傻了」,一直掉眼淚,更激動地說:「風潮只要還活著一天,就會把這樣的音樂,一直做下去。」

1992年底,風潮推出在台灣山區實地錄音的「台灣原住民音樂紀實」系列之一《布農族之歌》,獲金鼎獎推薦優良唱片。隔年11月,以《阿美族複音音樂》獲1993年唱片出版金鼎獎,1994、1995也都以原民音樂專輯接連受到金鼎獎肯定;金曲獎更是不用說了,至少超過20個獎座。

那趟走訪原民部落的經歷體驗,讓楊錦聰對生命有了全新的視野,更奠定「風潮」成為很不一樣的唱片公司:「除了商業,還多了份文化底蘊。」楊錦聰說,台灣土地上的部落文化正在凋零,希望至少把聲音保留下來,讓後代子孫還有機會認識,「不敢說是貢獻,而是一個開始,有系統性的整理後,希望能引發大家重視,回頭找尋自我的文化。」

楊錦聰表示,公司取名「風潮」並非「一時流行」的風潮,而是想做「永不褪色」的風潮,所有跟心靈、健康、養生與文化土地有關的音樂,都厚植了風潮的生命力與文化底蘊。

如今,每年定期舉辦的「世界音樂節在台灣」,皆有來自不同國家的音樂團隊來台交流,逐漸形成專屬台灣特色的國際音樂品牌。楊錦聰說,他希望用音樂串起不同世代的共同回憶,創造每個家族「幸福的記憶庫」;未來,風潮唱片更會致力把台灣音樂推廣到世界舞台上,讓台灣與世界因音樂而接軌。

** 回味1988年的代表性音樂

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章