對談》作家出走異地「變形」

咖啡館裡,作家陳思宏見到眾人,一臉驚訝問道:「我沒遲到吧?為什麼大家都到了,是發生什麼事?」座位上,編採團隊旁已坐定的作家鍾文音露出親切微笑:「因為要迎接你啊。」

陳思宏長居德國柏林,去(2020)年摘下第44屆金鼎獎、台灣文學金典獎百萬大獎的《鬼地方》,場景出現柏林、基爾和波羅的海小鎮Laboe;新書《佛羅里達變形記》則設定在美國南方,都是他親身踏足之處。

鍾文音更是早已遊遍世界五大洲,並將尼泊爾、印度、俄國、越南河內、巴黎、印度等地的遊歷寫入作品。新作《溝:故事未了,黃昏以來》將曾經遠遊的世界版圖凝縮,透過光陰之筆勾勒出一幅幅先行者的地圖。

同樣具備豐富異國經驗的鍾文音與陳思宏,曾因駐村計畫在德國交會,儼然專業在地嚮導的陳思宏,帶著鍾文音暢遊柏林。二人近期相繼出書,陳思宏為赴2021台北國際書展座談而返台短居,Openbook趁此機會邀請二人敘舊對談。從出走到放手,歸來到書寫,咫尺亦是天涯,寫作者是如何思量距離與移動?本文為對談菁華。

出走是要迎著風的

「我覺得自己的人生就像玄奘大師,他的領路人是菩薩,那我的領路人就是愛情,為了所愛之人,踏上那塊你從未想過會在人生中出現的板塊。」1995年,鍾文音赴紐約視覺藝術聯盟習畫,儘管大學時代曾出國旅遊,但她認定這才是自己的第一次出走:「我很害怕留在島嶼會變成鬼魂,因為當時的感情快令我窒息。」

除了想逃離理不斷剪還亂的情感關係,心底也還是有夢。如果玄奘西行的動機是為尋找原典,鍾文音則是出走取經。「當時的台灣沒有藝術可以滋養我,一直覺得很匱乏,所以我選擇去紐約學畫,藝術與文學就是我的引路人。」

陳思宏心有戚戚附和:「失戀就想去遠方啊!這很有效,超有效的。」他坦承自己於1999年初訪柏林,出走動機也是因為失戀。「當你離開一個自己以為很巨大的環境,到遠方後,它真的會變得很渺小。」

鍾文音悠悠回說:「(旅行)是止痛劑。」

如果失戀是出走的點火石,閱讀則為陳思宏早早種下了火苗。「我們這代很多人的動機之一就是鍾文音,她就是我們出走的原點。」三毛、龍應台、鄭華娟、鍾文音等用書寫記錄異國的女作家,是陳思宏對出走最早的幻想。「對我們這種喜歡文學的人來講,閱讀她們的作品是一個很大的出走動力。我會想像自己如果也去紐約學畫,如果我跟三毛去撒哈拉沙漠,如果我到海德堡去墜入情網……我覺得她們是先鋒,替我們開了很多道路。」

「出走」或許是島民的宿命。陳思宏說:「任何一個來自島嶼的人,例如鄰近國家香港、新加坡、日本,大家都想要出走、逃離。」鍾文音也認為,這或許是來自海洋的召喚。

對於鍾文音所說「受困的窒息感」,陳思宏深有感觸。「我完全可以想像『困在一個地方的感覺』。在台灣、在彰化永靖時,我真的很希望能透過文字,抵達你們所到過的那些地方。文學是我們對這個世界很大的想像。」

為何是柏林?千禧年前,陳思宏打定主意去一個語言完全不通,菜單、路標都看不懂,全然陌生的國度,而1999年的柏林就如他所嚮往的,餐廳連英文菜單都沒有。陳思宏曾即興胡亂點餐,「點完之後服務生眉頭緊皺,看著我的表情很複雜,結果端上來的是熱騰騰的Pizza和一杯冷的牛奶,很噁心啊。」

談及出走的各種緣分與際遇,鍾文音分享自己曾在土耳其搭便車,陳思宏聽了震驚得倒吸一口氣:「你竟敢搭上陌生人的便車!」鍾文音稱自己當時一路步行,體力不支又找不到旅館,看見一台外觀嶄新的車,直覺判斷「應該是好人」便上車了,所幸車主也十分紳士地安全送她到旅館。「我有過幾次經驗是陌生人的慈悲救了我,但也是有很多不是那麼愉快的陌生人經驗,像我上次去柏林手機就被偷了……」

陳思宏聽得入迷,一邊嘖嘖稱奇:「用車子的外表來判斷是不是好人,是否不太OK?」他不忘提醒女性單獨出遊的危險,告誡大家不要看了歐美影集,就以為當地治安很好。他切身體認到性別差異的存在:「我自己是生理男性,落單的話宇宙是不會理我的,但一個女性在異國落單,就會『發生事情』,而且有很高概率不是美好的事。」

「我覺得『作家出國』是很重要的,我們與大家一樣是平凡無奇的人類,我們需要故事。」陳思宏肯定出國對寫作的助益,2015年文化部和柏林文學基金會合作,鍾文音便是當時駐柏林的台灣作家之一,同行的還有郝譽翔與賀景濱。賀景濱依據此駐村經驗,以柏林為敘事場景,交出獲得2020年Openbook好書獎年度中文創作的長篇小說《我們幹過的蠢事》,異地經驗對作家的影響可見一斑。

陳思宏也曾獲邀前往阿根廷聖塔菲(Santa Fe)駐村,只不過他婉拒了。他挑高眉頭質疑,為何作家駐村的地點都如此荒涼,半開玩笑地埋怨:「我來自一個鬼地方,不想再前往一個鬼地方。」

陳思宏心中的夢幻駐村名單是巴黎西帖國際藝術中心(Cité internationale des arts),位處聖保羅藝術村(Village St. Paul)旁,傍著塞納河,對巴黎人來說也是超級無敵夢幻的地方。無奈此處僅有藝術家符合申請資格,無法以作家身分申請。陳思宏感嘆:「我需要看到很多人類與文明,才能想像毀滅。在一個已經末日場景的地方,我很難重建文明。」

創作橫跨文學、攝影、繪畫的鍾文音,也被陳思宏對西帖的嚮往打動,迸出感慨:「如果是巴黎,我可以考慮再度出走喔。」

異國是訓練,書寫需要在場

藉由國際作家駐村計畫,鍾文音去過的遠方除了柏林之外,還有愛荷華、聖塔菲、香港等異國外地。從都市到沙漠,喧囂到寂寥,儘管遊歷與見聞日廣,她在異國卻不太能寫作,當下只能留下一些碎片的靈光。

「當我耳邊聽到的是異語時,會比較難想像角色,所以在他方寫的都是跟外國人有關。我的書寫很需要『在地』、『現場』,異國經驗只是加厚我們對在地、現場的訓練,但這不是我的重心,也不是我的書寫主角。故事可以發生在國外,但主角不會是Michael或是William。」鍾文音說。

「我的寫作必須回到中文世界,食字獸才不會變形。」鍾文音稱自己非常需要語言的「聽見」。長期浸潤在異國裡,在國外聽到的異語與自己的母語衝撞之後,母語會隨之變形。她坦承過去自己的中文較多變形的字詞,並不是「很純正」,也不一定好讀,但近期回國長住後,回到住民語言狀態,語言漸趨白話,新作短篇小說集《溝》也刻意地白話一些。

陳思宏強調親臨小說場景很重要:「我只敢寫我去過的地方。」然而對他來說,書寫是需要距離的。他自陳很難「在當下寫當下」,唯有物理距離拉開了,才能成就寫作者的心理餘裕。《鬼地方》有部分內容確實是有現實根據,但親戚長輩們過度對號入座,讓陳思宏十分困擾。「如果我人在永靖,我就無法放手,因為有太多干擾跟箝制。但當我在柏林,『距離』可以讓我放手。」

為故事進行田野調查時,陳思宏曾回去佛羅里達兩次,「因為我要寫一個距離台灣很遙遠的地方。」他說:「每個去過佛羅里達的人,都會帶回很多很荒謬的故事,因為它本身就是一個很荒謬的地方:南方、很熱、沒有冬天、還有颶風,很多鱷魚、很多動物,人與動物是重疊的。這個場域對我來說是極度荒謬,所以很適合寫一本荒謬的小說。」

帶作家到遠方的作家

無獨有偶,兩人新作中都提到《微物之神》與《極樂之邦》作者阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy)。《溝》收錄的〈後傾城之戀〉提到,女人認識了在地震逃難時只抽走《微物之神》的男子。關於小說中這個設定,鍾文音輕撫黑髮,只神祕地點到為止:「這暗示了這位男詩人的個性。」旋即轉而談起過往的印度行旅:一名男子看到她拿著《微物之神》,便主動攀談說他認識阿蘭達蒂,還承諾會將她帶來與鍾文音見面。鍾文音等待多日,分不清是對阿蘭達蒂的崇拜,或是那位印度男子太過俊帥,就這樣等到了印度雨季。連日的、無縫的雨季,像極《微物之神》的場景,但對方終究是食言了。

同樣崇拜阿蘭達蒂,且曾與她近身接觸的陳思宏聽了大笑擊掌,忍不住讚嘆說:「這就是撩妹的手段啊,要學起來!」

鍾文音透露,這段奇特、宛如夢境般的印度雨季經歷,已寫入3月即將推出的最新長篇小說《別送》。這本書寫女孩去異鄉高原的故事,是繼2018年《想你到大海》後,「異鄉人」系列的第二部曲。

《佛羅里達變形記》屢屢提及的文學大家海明威,也是陳思宏崇拜的、可以去到遠方的偶像。陳思宏著迷海明威到了瘋狂的程度,他自嘲:「我就是一個會追隨作家腳步的神經病。」為了海明威,他去了義大利西西里島、非洲、巴黎,當然還有新書寫到的海明威故居Key West。

順著景仰推崇的作家話題,兩人轉而聊起大前輩張愛玲。

張愛玲灌溉了陳思宏對遠方的想像,並瞭解身為作家,生活是危險的,生活對作家的折磨,一定會展現在他的書寫上。「她從上海出發,一路顛簸輾轉到了美國,但她在美國的生活十分不順,處於窮困的狀態。」

身為讀者,往往期許作家有更好的作品、繼續攀爬更高的頂峰,超越,然後卓越……然而理解了生活對張愛玲的種種折磨,陳思宏認為必須「原諒作家」。

「身為讀者,我們一定要原諒作家。身為作家,有一天我們一定會遇到這樣的狀況,甚至可能我此刻正在這樣的狀態中,所以我也要原諒我自己——我會交稿,但沒辦法保證一定會怎樣,因為生活的折磨是很可怕的。」

陳思宏對張愛玲極為清簡的死亡感到不可思議,「我後來看到王家衛拍的《花樣年華》,電影中張曼玉一直換旗袍,我覺得那樣子的華麗,才應該是我想像中張愛玲離世的色彩與色調。」他自陳張愛玲那樣綿密、細緻、冷眼觀看世態炎涼,對他影響極大,並斷言:「我們是避不開張愛玲的。」

不料此說立刻遭鍾文音否決:「我反而覺得,我們一定要避開張愛玲。」她認為台灣人營造的女作家色彩,往往是、也僅只是張愛玲一個形象,然而張愛玲的傳奇是可遇不可學的。

1994年鍾文音以〈怨懟街〉獲《聯合文學》短篇小說新人獎,評審指作品中有張愛玲影子,她大感震驚,後來就多向西方文學取經。「因為張愛玲的鬼魂在台灣太久,從她生活的樣子到她的腔調,都影響太深了,所以我盡量避開張派遺緒。」

對於張愛玲晚年接近苦行的生活,陳思宏感嘆:「好好活著真的是很大的課題。我一點都不想當傳奇,我想生活得好好的,可能有很多錢、買豪宅、浪擲生命……而且,我也不覺得一定要苦行才能書寫苦行。」

曾經歷過許多內外糾結的鍾文音也泰然表示,台灣人對作家的想像,受到前一代作家影響太深了,其實能對自己生命交代即可。但旋即她又垂頭自省「……但我們確實也活不好,『活得好』真是太困難了。」

瘟疫蔓延時,文學的力量

《佛羅里達變形記》以1991、2020兩個年分交錯敘事。1991那年,陳思宏真的被父母送到美國參加遊學團,當時他也如書中主角們一般,真的和團員策畫要逃離夏令營,只不過沒有真正實行。「所以我這本小說寫的是『如果』(what if)——如果我們當年離開那個遊學團的話,可能會發生什麼事。」

書中設定2020年,原是因應本書預計的出版時間,豈知寫了8、9萬字,2020年就變成一個壞掉的年分。因為疫情,陳思宏被迫大改小說,「改到要死掉嘛,真的很恐怖。但在修改的過程中,也慢慢覺得還OK啦,因為寫的是『壞掉』這件事情,又剛好寫到一個壞掉的年分,那就這樣吧。」壞掉的現實,完美呼應了《佛羅里達變形記》裡倫常崩解的時空。

同樣的,新冠肺炎疫情在《溝》中多篇亦是不可輕忽的故事背景——〈小包袱〉描述疫情讓安養院來客拜訪頻率更加低迷;〈高齡求生〉敘事者遇到以前鄰居阿桑,賣玉蘭花、發傳單的阿桑,因社交距離人人自危而丟了工作;〈外送舊情人〉寫防疫期間,外送員男子碰巧接到舊情人下的單……

延續散文《捨不得不見妳》,鍾文音關照的對象從母親輻射至醫院的照護人員,「我在醫院裡看到太多年輕的孩子在照顧高齡,有的兒女覺得都還沒向父母復仇,就要為雙親把屎把尿,所以我用『溝』,指的是歲月的鴻溝、陰溝。」

「我覺得文學有個重要的任務,是要為那些無法訴說、無聲的人訴說。但我寫這些人,不管過去感情如何,最後都是回到一個人的狀態,因為一個人才是我們人生終極要面對的。一個人的生活處理得越好,越能夠適應各種變動,不論如何都能夠一個人壯闊地活著。」

談及新作所欲傳遞的訊息,陳思宏說,前作《鬼地方》獻給不自由的年代、不自由的人們,《佛羅里達變形記》也承繼了這個主旨。他指出,台灣是個自由的國度,很多時候,人們都以為自己自由了,但現實仍存在著各種束縛。「我想要講的是,也許到最後,我們都是不自由的人。」

鍾文音則希望將《溝》獻給撐過每個暗夜的洪流大眾。她說:「黑暗率眾星而來,沒有黑暗根本看不到星星,寫作者既能轉化那個黑暗,也幫這些人轉化那個黑暗。」

對談尾聲,兩人笑談下一次要成為暢銷作家,要在大巨蛋開新書發表會,要閃爍足夠強大的光芒,照射到那些黑暗意圖撲過去的角落。在疫情於全球鋪天蓋地的籠罩下,異地遠遊窒礙難行,幸而,文學仍給予眾人想像遠方的力量。兩人的寫作之路綿長,不久亦將再帶度帶回,既是遠方又與本土相關的故事。

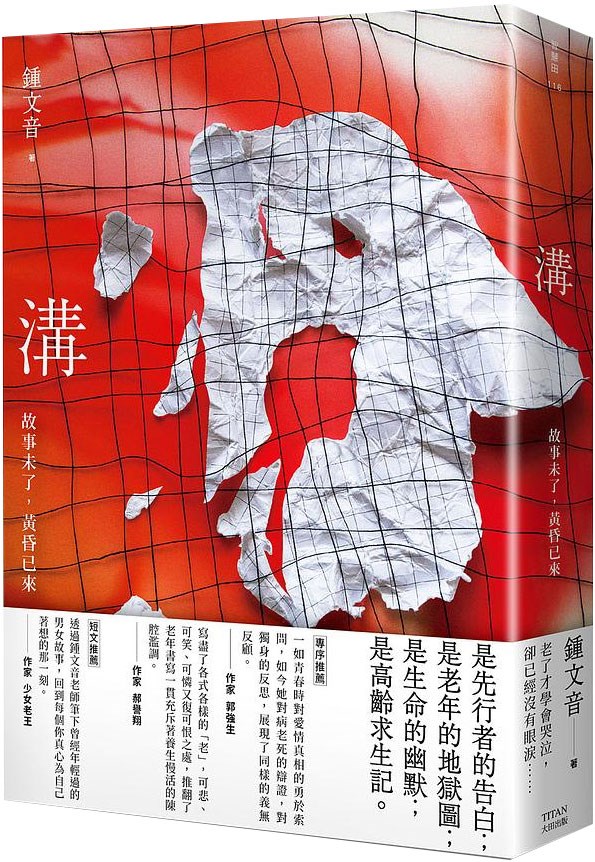

溝:故事未了,黃昏已來

作者:鍾文音

出版:大田出版

定價:399元

【內容簡介➤】

作者簡介:鍾文音

淡江大傳系畢,曾赴紐約習畫。專職寫作,熱愛繪畫與攝影。

已出版多部散文集與長篇小說。2011年出版備受矚目的台灣島嶼三部曲《豔歌行》《短歌行》《傷歌行》,最新散文集《捨不得不見妳》,最新長篇小說《想你到大海》。

一個人曾旅行各國多年,近幾年多蝸居島內,因長期照護母親,壯闊世界版圖微縮成電動床的方寸之間。因陪病多年,在醫院聽聞各式人生,而提早踏進了苦痛與老年國度,為此寫下繼青春之作《一天兩個人》《過去》短篇小說集之後的第三本短篇小說集《溝》。

回首,時光走遠了,人生卻才走近。

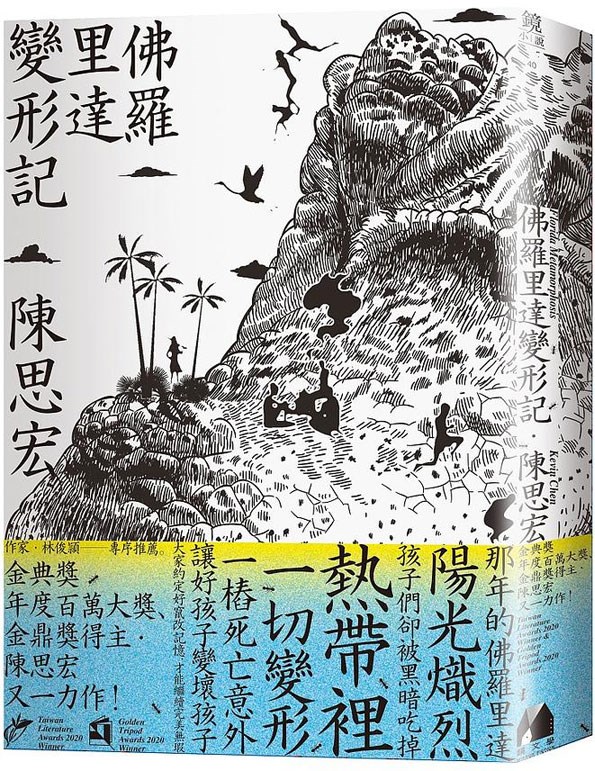

佛羅里達變形記

作者:陳思宏

出版:鏡文學出版

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:陳思宏

1976年在彰化縣永靖鄉八德巷出生,農家的第九個孩子。輔大英文系、台大戲劇所畢業,以《鬼地方》一書獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎,並曾獲林榮三短篇小說首獎、九歌年度小說獎。寫作者,有時是演員,有時是譯者,現居德國柏林。

出版作品:

小說|《鬼地方》、《指甲長花的世代》、《營火鬼道》、《態度》、《去過敏的三種方法》

散文|《叛逆柏林》、《柏林繼續叛逆》、《第九個身體》

延伸閱讀

書.人生.陳思宏》瞎讀

書.人生.鍾文音》書把我帶到命運的門口:那年的蟬聲與後來的蟬聲

內容提供:

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章