威尼斯建築雙年展台灣館:牆外的自由

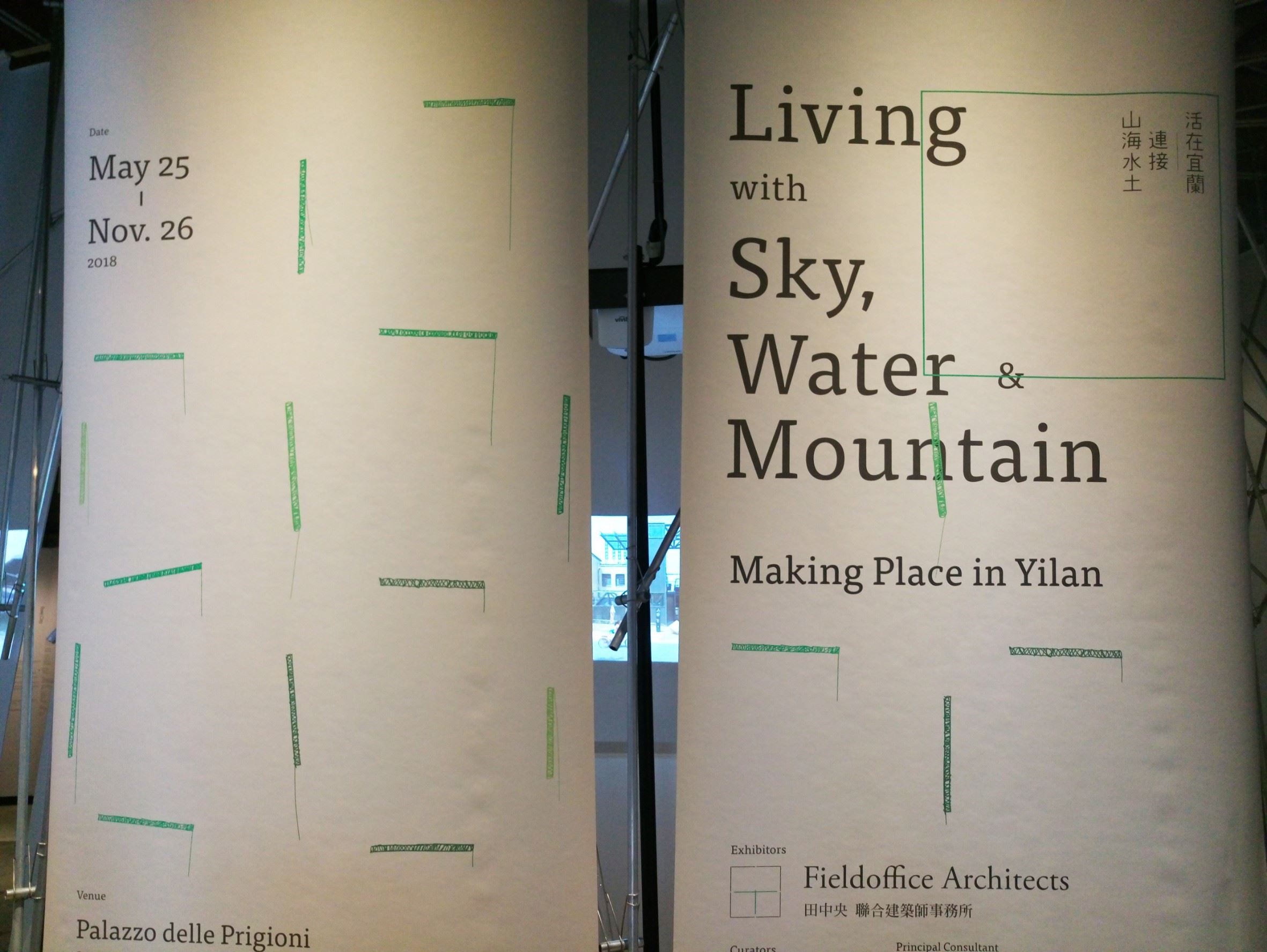

每年5月到11月在威尼斯舉辦的雙年展,是全球文化圈的大事,從1895年開始,以接力棒的形式,在威尼斯島上接連舉辦藝術/建築、舞蹈、電影、音樂、劇場雙年展,台灣從1995年首次以台灣館形式參加威尼斯藝術/建築雙年展。威尼斯建築雙年展(中央社記者鄭景雯攝影)威尼斯雙年展的正式場館在綠園城堡和軍火庫,然而台灣館卻因為政治原因進不去展覽場地,只能租下聖馬可廣場鄰近的普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni),每年在這藉由台灣文化與國際對話。

近幾個月,中國以各種手段封鎖台灣的外交關係,對航空公司施壓、斬斷台灣邦交國、軍機繞台,想在島嶼周邊築起一座無形的牆,有人很絕望,因為看起來,面對強權高牆的現實是,沒人會站在雞蛋的那一邊。 然而,有些文化人,卻扮演起外交官的角色,以創作突破僵局,偷偷攀過了牆,在牆外替台灣發聲。

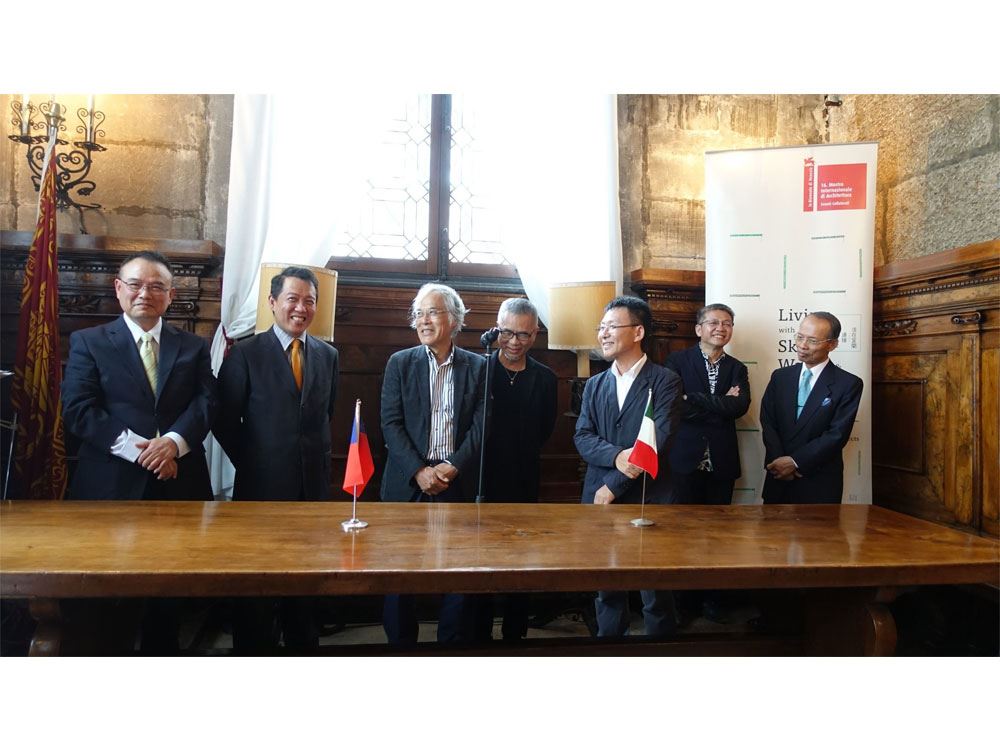

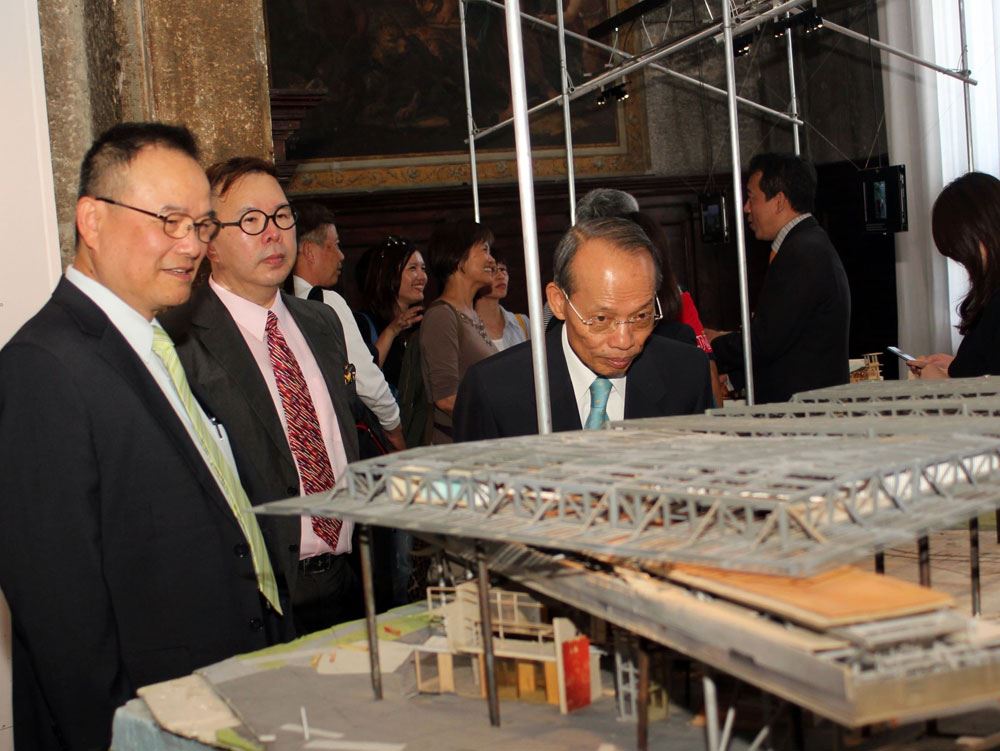

5月24日晚上6點,建築師黃聲遠穿了不太合身的西裝,走進威尼斯普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni,簡稱普宮)的審判室,長桌上的左、右方各擺著中華民國和義大利國旗。儘管模樣不像,當黃聲遠一開口,就有了像是外交使節在公開場合「行銷」台灣的架勢,「大家在看展覽的同時,不要忘記買一張機票飛到亞洲,來看看我們的大自然。」反倒真正「外交」出身的文化部次長楊子葆站在一旁帶著笑,對黃聲遠說的每句話,他都頻頻點頭。

先談台灣 再談團隊

今年是台灣第10次參加威尼斯建築雙年展,這個展覽每兩年舉辦一次,與同樣兩年一度的美術展輪替,台灣館今年由建築師黃聲遠及田中央工作群,以「活在宜蘭—連接山海水土」為題代表參展。這幾年田中央接連在歐洲舉辦巡迴展,黃聲遠身為主角,開幕晚會的致詞已經是家常便飯。

「林聖峰在哪裡?展場呈現都是他的想法。聶永真呢?躲到後面去了?平面設計都是他做的。」黃聲遠的致詞很跳tone,在這個眾人圍繞談論他的場合裡,他談論的都是團隊,「也別忘了還有田中央的成員,都還在宜蘭努力。」

文化部從1995年起就承租普宮,作為台灣參加威尼斯雙年展的展覽場地,這裡就位在人來人往的嘆息橋(Bridge of Sighs)旁,過去是監獄,如今換上「普里奇歐尼宮」的美麗名號,台灣館就在這棟建造於16世紀的高挑穹頂兩層樓建築裡。

然而台灣在國際上一直無法被承認為「國家」,因此無法躋身雙年展主場館綠園城堡(Giardini)和軍火庫(Arsenale)展區,只能被視為連同雙年展展出的「平行展」(Collateral Events)。

即便不被大會列為正式的國家館,台灣館開幕晚會時,還是來了不少國際建築界的大咖。81歲的澳洲前普立茲克獎得主、現任普立茲克獎評審團主席莫柯特(Glenn Murcutt),81歲的芬蘭前普立茲克獎得主暨台灣館策展顧問帕拉斯瑪(Juhani Pallasmaa),72歲的日本建築師藤森照信,他們都是黃聲遠過去在歐洲、日本辦巡迴展時結交的國際友人。

他們都比今年55歲的黃聲遠年長了快20歲以上,如今能放下身段齊聚威尼斯,發自真心讚美這個晚輩,黃聲遠搔搔腦說:「我們很誠心地跟大家交朋友,這些人都是超級巨星,他們會主動跟你聊天,是真的對你有興趣。」

黃聲遠的仰慕者

熟悉黃聲遠的人大概都知道,他的言談總是充滿樂觀,對未來也抱著開放心胸,就是不愛談自己,有關他自己和田中央的種種,往往得透過旁人講述。這些年來巡迴世界各地參展,自我介紹是免不了的,但台灣幅員狹小,在縮小的世界地圖上,小到只剩下一個點,因此黃聲遠在介紹自己之前,總不忘先向大家介紹台灣,不斷地說著「我們是誰、我們來自哪裡、我們在做什麼。」

就在台灣館開幕的同一時間,正好傳來布吉納法索與台灣斷交的消息,黃聲遠致詞時也難免透露些許無奈,「我們可能面臨各種情況,有時候也會沮喪,也許這個展覽,可以更清楚看到我們的處境,也會更喜歡我們現在擁有的自由生活。」

黃聲遠年輕時在耶魯念完建築研究所後,進入美國知名建築師Eric O. Moss事務所工作過,要是他繼續留在那,也許會與國際建築圈接軌得更早,然而他卻在1994年選擇回台灣,定居在當時沒有太多建設的宜蘭,多年來用最樸質的方式在後山蓋房子。

他設計的建築多半不是私人住宅,而是提供給大眾使用的公共建築──津梅棧道、呿呿噹森林、羅東文化工場,還有最近才剛啟用的壯圍遊客中心,多數的建築都距離田中央開車不到30分鐘的車程範圍。黃聲遠說:「這樣才能經常去現場走動、勘查」,這樣在地蹲點蓋房的理念,看在莫柯特眼裡,可是滿心感動。

莫柯特從1969年執業開始,至始至終都是「一人事務所」,他對土地人民的強烈關懷,以及不違反自然界運行法則的設計念,讓他獲得普立茲克建築獎,他的案子沒因為得獎而讓品質下降,反而認為,土地與人才應該是建築的起源,這樣的理念與黃聲遠不謀而合。

莫柯特曾兩度造訪台灣,儘管都是為公務而來,卻都私下安排行程,到宜蘭看田中央的建築。有一回莫柯特看完建築後,原本得按照既定行程趕回台北開會,「但這個年輕男人(指黃聲遠)非常吸引我的注意」,讓莫柯特決定把台北的會議取消,堅持走一趟田中央辦公室,非得要親自為田中央的年輕人們加油打氣,「任何事情,願意或不願意做,這兩件事情都會發生,結果都會造成現在的你。」

威尼斯建築雙年展時,莫柯特又再當面提醒黃聲遠:「請你繼續在台灣,而且不要做太大的建築。」他要黃聲遠「不要妥協」,往往下一個業主會找上門,是因為看到上一個案子的成果,任何的結果都成就了每個人現在的樣貌。

用簡單的方式開創新建築之路

另一個替黃聲遠說好話的帕拉斯瑪,有著一頭發亮的白髮,儘管建築人總是穿著襯衫、西裝外套,但帕拉斯瑪挺著圓滾滾的大肚子,臉上時常露出慈祥的笑容,讓人以為他在芬蘭還兼差當耶誕老人。

不過耶誕老人說起話來卻是很有力道,一語道破當代建築面臨的危機,「建築在極端的機能主義下,被商業行為綁架了,建築師的自主性條件已經消失了,但黃聲遠和田中央讓我感動的是,在這些危機下,他們用簡單的方式,開創新的道路。」

帕拉斯瑪認為,田中央總是先從生活裡設想「還能再做什麼?」像是在台灣館展中提到的「維管束計劃」,表面上是點與點串連的架構設計,實際上是提出一種城市永續經營的策略,計畫並非一次就規劃完成,反而是一個建築完成後,隔了幾年後再向外延伸,也才有了現在看到的宜蘭縣社會福利館、西堤屋橋與宜蘭河河濱綠廊、津梅棧道、楊士芳紀念林園、呿呿噹森林,直到到現在,維管束的計劃仍然持續擴張。

「我感覺到黃聲遠的作品,有強烈的社會責任感」,帕拉斯瑪尤其對田中央設計的「櫻花陵園」印象深刻,「無論是對死亡或是儀式性的部分,田中央都深刻詮釋。」

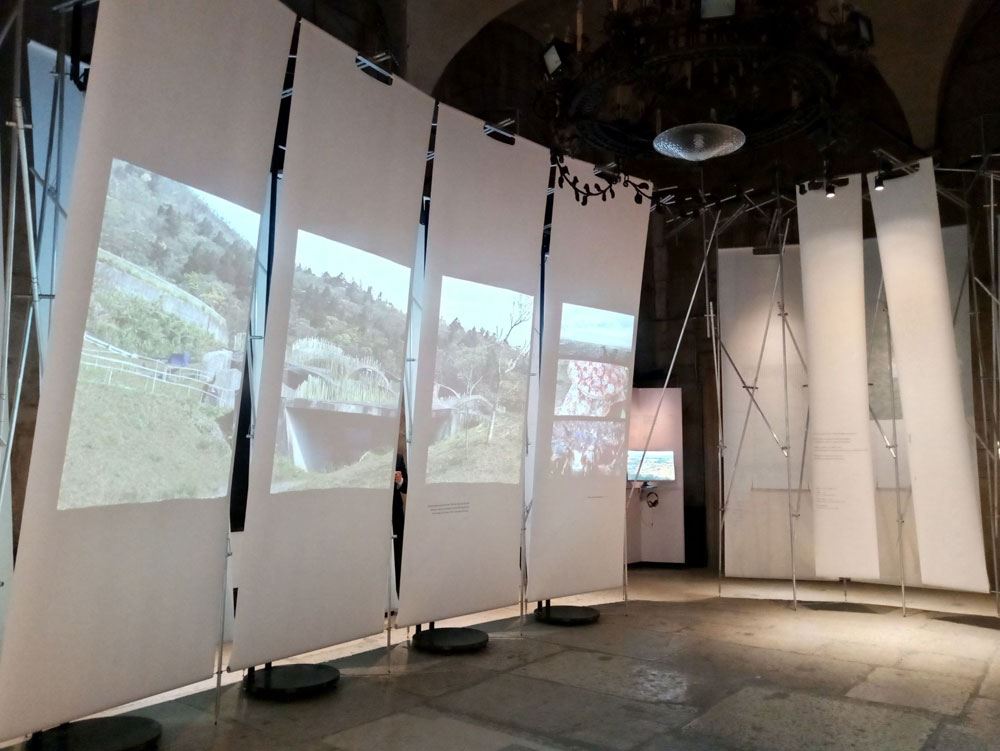

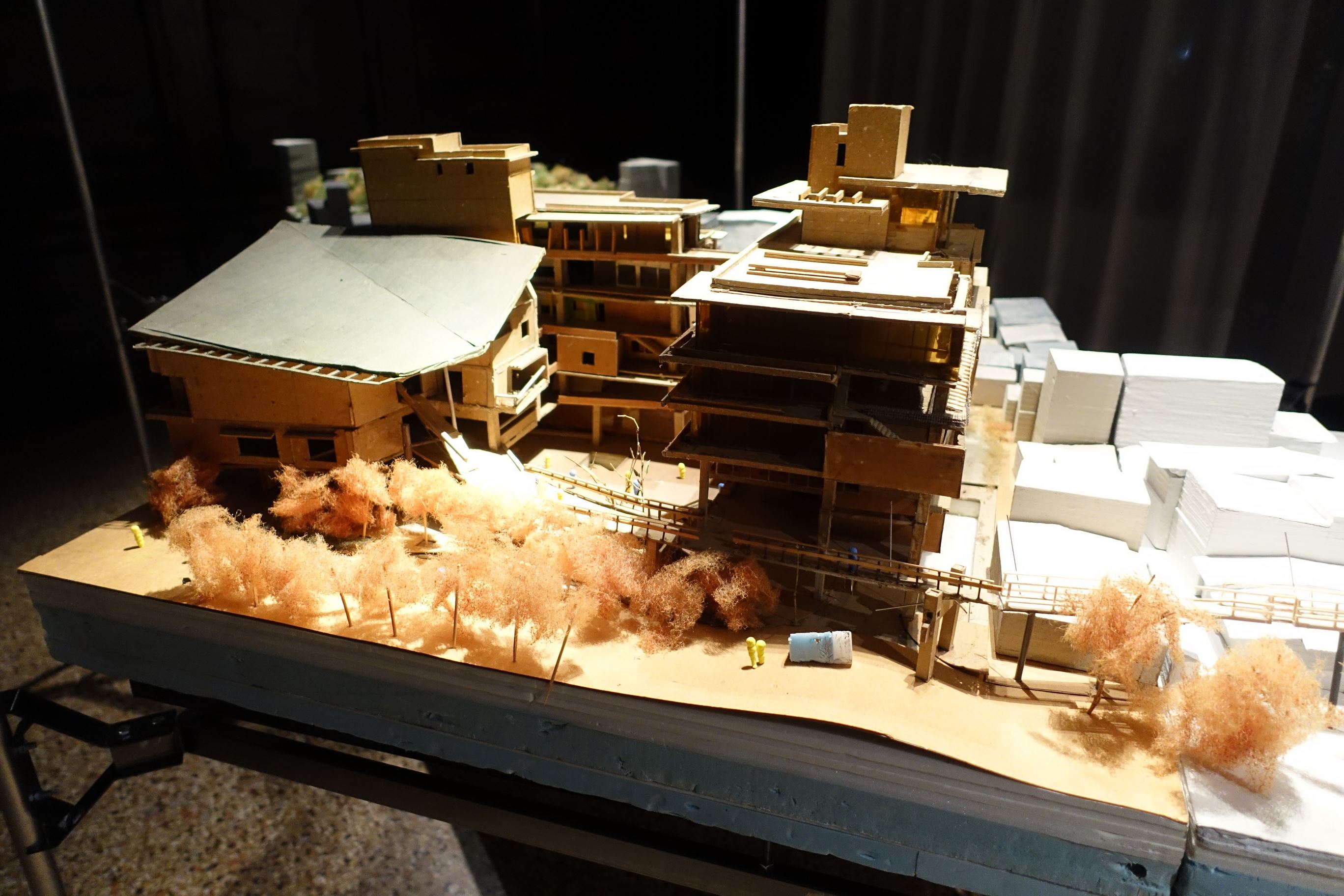

台灣館展場設計和田中央一樣走質樸路線,紀錄田中央事務所的影片,投影在錏管夾搭建的宣影布上,另一頭擺放手工製作的建築模型,粗糙程度無法跟其他國家館裡的精美模型相比,卻讓藤森照信非常喜歡。

「黃聲遠用很科學技術的材料,但又用很手工藝的方式創造建築,恐怕全世界只有他一個人這樣做」,藤森照信還直接掛保證,「我認為黃聲遠可以想到更極致的方法,把這兩種矛盾的建築創作結合在一起,想必可以解決21世紀建築的問題。」

這一晚,不只是許多業界大老們在誇讚黃聲遠,連同台灣建築業界的王俊雄、曾成德、吳光庭、建築世代會等都前往威尼斯為黃聲遠助陣、介紹更多的國際友人,大夥集合在一起打「國家隊」,藉由田中央擦亮台灣在國際上的名聲。

難怪政府總是推崇「文化外交」,文化的軟實力比起硬梆梆的政治,它來得更為柔軟,更能打動人心,也能吸引有著相同理念的國際友人,在世界上為台灣發聲。

真正的自由

五月初黃聲遠前往威尼斯之前,他才獲得總統創新獎,在頒獎典禮上,黃聲遠當著總統蔡英文的面前,朗讀一封他寫給女兒的信,信裡借用莫柯特送給他的話,「親愛的小米,在妳離開家鄉獨立飛翔的時刻,請不要忘記,幸運做為台灣人永遠的堅持:生而自由,和風一樣自由,和雨一樣自由,和野草一樣的自由。做和不做,都是我們自己的決定。」

在黃聲遠心裡,「真正的自由,不是離開,而是可以選擇留下。」儘管過去他因為堅持理念而不妥協,一家人曾被搜索、調查,到現在還是過著要和父母借錢發薪水的生活,但最終他仍選擇「不只站在高牆的另一邊」,而是把事情做好,他認為,「高牆有一天會變成土壤,有一天會變成支持你們的肩膀。」

開幕晚會結束,黃聲遠像是完成了一項重大任務,步出普宮走到碼頭前望著大運河,思念起分別多日的太太、女兒。要是這運河沒有危險性,以他的個性,大概會跳入運河裡,自在地游泳。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章