從香港CCDC到台灣衛武營 黃國威:我們都是被藝術拯救的孩子

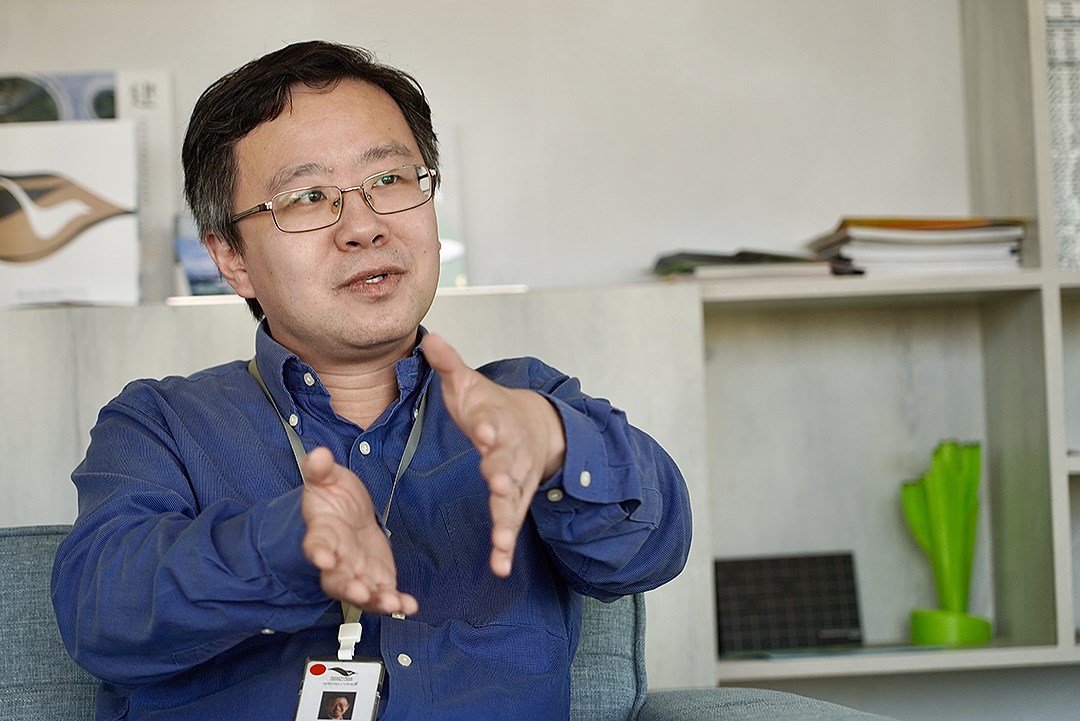

直到現在,每當午夜夢迴,衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威(Raymond Wong) 想起2019年香港發生「反修例運動」(台灣稱「反送中」運動)之時,還是會問自己:「我當時到底做得對不對?」

2019年,香港爆發《逃犯條例修訂草案》大規模反對運動,超過萬人被捕。這次運動沒有明確的領導者,主要以社交媒體作為號召串聯,運動支持者以遊行示威、集會、靜坐、唱歌、吶喊、自殺、「三罷」行動、設置連儂牆、不合作運動等方式,向香港特別行政區政府抗議其提出的《逃犯條例》修訂草案。

該草案容許將香港的犯罪嫌疑人引渡至中國內地受審,持反對意見者表示不信任中國的司法制度,擔憂將嫌疑人引渡至中國,會出現不公平審訊的情況,損害香港在「一國兩制」及《基本法》下所列明的獨立司法管轄權地位。

當時,黃國威還是香港城市當代舞蹈團(CCDC)行政總監,全香港都在沸騰的同時,城市當代舞蹈團也有團員跟行政人員上網表達自己的意見,這些意見,貼上了連儂牆。

CCDC是香港政府大力支持的香港9大藝團之一,也是唯一一個現代舞團,1979年由曹誠淵創辦並擔任藝術總監,表現出色,政府補助CCDC的金額也逐年增加,這也讓CCDC從一個家族事業逐漸轉型成一個類公務部門的組織。

保持中立 充滿壓力

抗爭運動發生之時,員工究竟可不可以代表自己發表意見?要懲處嗎?團內高層有不同的看法,這些兩邊截然對立的意見通通反映到黃國威身上,辦是不辦?「我真的壓力很大,但我知道,我作為舞團的管理者,舞團本身就是一個中立的立場,當代藝術不就是可以表達意見嗎?」

黃國威什麼都沒有做。

黃國威把自己的意見放在最後面,放在舞團之後,他沒有個人表態,沒有代表舞團發言支持政府,更沒有處置一些言論較為偏激的員工,「我只知道我必須尊重每個人的意見,誰有標籤誰沒有標籤,我都尊重,但我必須堅持不能用舞團名義去做意見發表,舞團立場就是中立。」

紛爭逐漸落幕,曹誠淵辭去藝術總監一職,黃國威與CCDC董事會討論後續事宜,黃國威認為舞團體質穩定,藝術創作質量俱在,只要為舞團找到新藝術總監,舞團仍然可以繼續營運下去。但此刻的黃國威已經開始思考,這究竟是不是他想要的人生。

黃國威說,從2014年「雨傘革命」發生之後,香港真的不同了,「以前的香港創意無限,只要覺得是新的,立刻就願意嘗試;但現在,光是醞釀創作的過程,大家不明說,但得自己先過濾,這可以做嗎?會不會被聯想,會不會有牴觸『國安法』的問題?」

更艱難的是,沒有人知道底線在哪裡。最壞的狀況是一個藝術家創作了作品,原本觀眾以自身生命經歷各自解讀,本來就可以有不同的觀點與感受,「但萬一有人想的跟大家不一樣,又藉故炒作,攻擊,舞團會不會補助就沒有了?我自己是舞團營運者,我必須考慮到這些狀況。」

為了保護舞團,黃國威創立了一個「戲劇顧問」的職位,每次都參與排練,把所有過程記錄下來,「透過這些紀錄,可以讓外界知道舞作創作的思考跟討論,萬一外界有不同的聲音,也可以保護大家。」黃國威說,他當然知道可以玩擦邊球,可以裝模糊,可以搞曖昧,「但做藝術要做到這樣,我想想我還是算了。」

簡文彬邀約 飄洋過海來台灣

就在此時,高雄衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬邀約,詢問他是否有意願到衛武營工作,「我思考很多,思考很久,我已經在舞團工作16年,在40多歲這個年紀,我如果還有一個機會的話,我是否需要把握住。」

黃國威先去跟舞團董事長報告,自然被臭罵一頓,後來董事長完全理解完全支持。於是黃國威2021年自己先來台灣探路,一方面休年假,二方面疫情逐漸延燒,遠距工作成為日常,他還是繼續台灣香港連線繼續工作,也繼續了解衛武營的工作環境,「身為一個父親,我思考了我兩個孩子的未來,做出了移民台灣的決定。」2021年6 月,黃國威一家四口移民台灣高雄,正式上任至今。

黃國威說,他很珍惜簡文彬總監給了他這個邀請,「我是一個不容易做出改變決定的人,但我一旦決定了就會堅持到最後,希望能以自己的經驗為衛武營服務。」

黃國威畢業於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院藝術及文化企業文學碩士,大學念的是香港浸會大學歐洲研究;他的資歷也非常完整,他曾經在香港唯一私營劇院香港藝術中心工作,那裡一切得靠自己,空間可以出租排戲,可以當辦公室,可以辦教育。後來到了中英劇團工作,從最基層開始做起,十八般武藝打通了藝術從產出到推廣的任督二脈。

黃國威後來去了一個小團兒童音樂劇劇團工作,「我想做教育但又要吸引家長願意帶孩子來參加,我去找迪士尼IP改編成兒童音樂劇來演出,家長學生開心,我們也達到了教育的目的。」又因為不想「重複自己」,黃國威去做CCDC,看看自己是否可以把「小眾」做出成績,這一去16年,練就一身本領,他選擇了衛武營,衛武營也擁抱了他。

國家級場館 不要成為與藝術最遠的距離

黃國威說,他一到衛武營最大的震撼是「國家級場館」五個字,「好像國家級就是很有距離,讓一般民眾不敢接觸,怕亂拍手被白眼,但我很想讓藝術真正面對大眾,讓大家更知道藝術並不遙遠,就像我中學去劇院看莎士比亞的舞台劇,那就是我們生活的一部分。」

黃國威也說,當時衛武營還發生《勸世三姊妹》預告片飆髒話事件,讓他也開始思考,「 難道國家級場館可以做甚麼,不可以做甚麼嗎?」今年正好有台灣燈會在高雄,「我就希望全台灣的人每人至少先到衛武營一次,先認識,再來找適合的表演看。」

黃國威責任感很重,每天上班之前,他都花很多時間在每一個要討論的案子,彩排該如何跟同事溝通,融入這裡的生活,「我有一種感覺,我來這裡是要貢獻的,而且是要保護香港的形象,身為香港人在台灣工作,我不能丟香港人的臉。」

來自新界的孩子 還好有藝術

無論在哪一個組織,哪一個位置,黃國威最重視的是藝術教育,「我跟我弟弟就是被藝術拯救的孩子。」

「我家住在新界那附近,非常草根,就是非常窮,但是藝術給了我一盞燈,照亮我的未來。」黃國威說如果不是藝術,「我和我弟弟不會好好念書,現在一定是混混。」從小因為家境貧困,他很沒有自信心,平常寡言內向,「父母親都會叮嚀不要多說話,不要強出頭,不要找麻煩,」

國中那年,中英劇團到學校演戲做藝術推廣教育,他突然就迷上了;高中老師推薦他去參加戲劇社,他喜歡看莎士比亞的戲,但他不會演戲,也沒有上台欲望,看到幕後需要有人負責燈光,他就去協助,「當時香港沒有太多跟燈光設計相關的書,有的話也都是原文,我就開始一個單字一個單字去查,去看,英文開始變很好,功課也開始進步。」

考大學時,黃國威考上香港演藝學院當時還有的燈光設計,但是父親堅決反對,他後來決定去念歐洲研究,其實就是了解歐洲的政治經濟跟語言,也開始學法文。同時他也開始到劇團去做專案打工,做節目冊,執行製作,開始接觸戲劇的專業老師跟團體,「如果不是藝術教育,不會有今天的我。」

黃國威說,小時候他也學過吉他,但沒有太大興趣,那把吉他傳給了弟弟,弟弟的音樂天分就這樣被啟發,後來弟弟去了美國念神學,在美國教會當牧師,還有三個可愛的孩子,「我們都很感謝這一切。」

黃國威會跟衛武營同事分享,學生來看演出就是藝術體驗的一部分,讓學生知道,人生可以有很多不同的選擇,所以去學校演出或推廣,更不能掉以輕心,「因為那曾經改變了我的一生,我相信也會改變別人的一生。」

在台灣生活有一種安全感

辦公室裏有著孩子上課畫的畫,黃國威一家人感情緊密,「太太在香港可以說是女強人,現在來台灣,先專心照顧兩個孩子。」黃國威說,兩個孩子現在都已經上軌道,女兒很快就學會注音,現在回家當小老師教他們,「在香港我們夫妻雙薪,生活很自在,但不太有安全感,但現在台灣這片土地,一步一腳印,做著自己喜歡的事情,也不忘提醒自己是來服務的,更不能丟香港人的臉。」

黃國威還有家人在香港,「我父母親都在,也很支持我來台灣的決定,他們也說不用擔心他們,他們會一直工作下去,讓生活有動力。我也很感激。」

對於也想要來台灣發展的香港人,黃國威態度很實際,「如果你只是想知道台灣好不好,來看看可以,如果真要來,一定要有工作的機會,如果只是因為香港不好而來,可能就要想清楚。」

下一個新任務 學台語

黃國威說,下一步他開始學台語,「我們需要常常拜訪高雄各社區,拜訪里長,很多里長伯都說台語,我現在大概只能聽一半,希望可以好好把台語學好,不要麻煩同事再幫我解釋。」

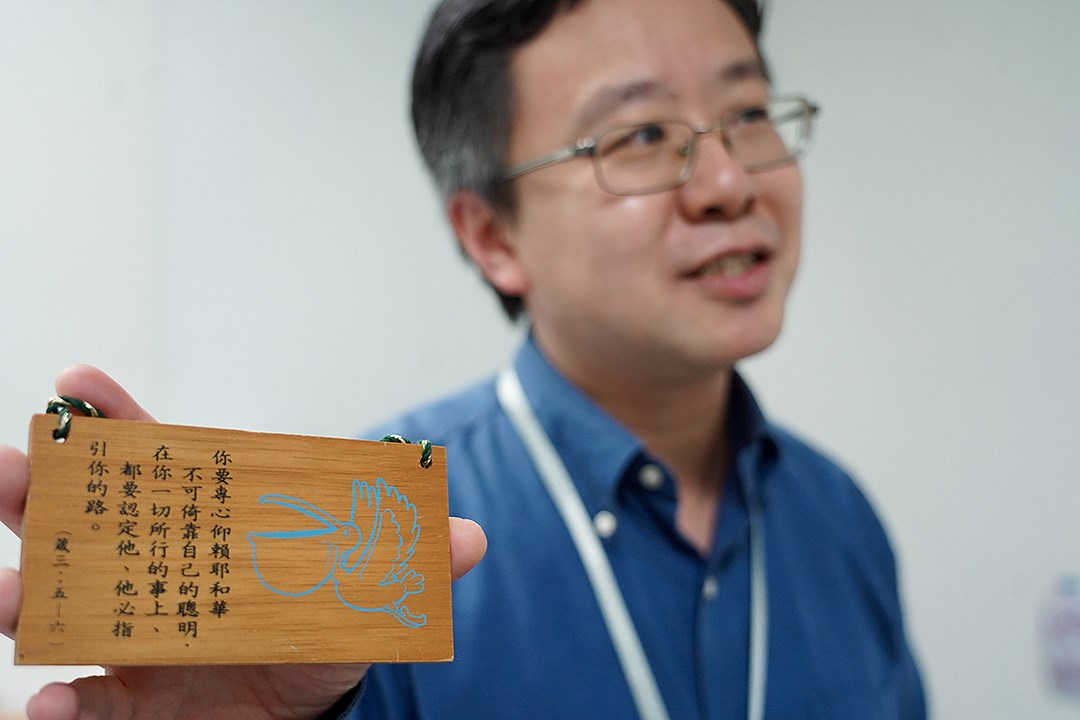

辦公桌上擺著箴言「你要專心仰賴耶和華,不可倚靠自己的聰明,在你一切所行的事上,都要認定他,他必指引你的路」,黃國威說這幾句話時刻提醒著他,不要從自己的角度出發,要從對方的角度思考,讓彼此都能得到成長,有所收穫,「這也讓我每天提醒自己,不要自滿於自己的聰明。」

雖然是信仰基督教,但是黃國威入境隨俗,祭台時他也會去,只是不拿香;現在辦公室還多了綠色乖乖,象徵一切都能順利運作,「乖乖就很像是一個文化符號,因為賦予了新的意義,賣得很好,這就是文化產業很好的例子,意義不同,價格也會提高。」

黃國威很認同藝文產業應該要有經濟效應,要有商業模式,要當成自己在創業。對於衛武營的行政法人組織,黃國威說,說到底還是要自籌,看數字,看營收,這一點正是黃國威過去20多年在香港工作的日常,希望在衛武營營運面的大前提下,他也能讓藝術有它應有的價值,為台灣的表演藝術再往前跨進一大步。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章