未完成,各自美麗的每個時代

「未來的那個時代,我不會是一個很重要的角色,我的時代已經過去了。」那一夜,詹宏志淡淡地說。

每個時代的人們都在懷念,對著來不及經歷的過去、不及參與的Golden Age,有無法言喻的思念。伍迪艾倫(Woody Allen)的《午夜・巴黎》裡,午夜馬車把主角蓋爾不斷地送回到1920年代,讓他與推動人類文化向前的巨人在好幾個夜裡相逢、相識,費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)、海明威(Ernest Hemingway)、史坦(Gertrude Stein)、畢卡索(Pablo Picasso)、達利(Salvador Dalí)等人的身影,重現在觀眾眼前,或更精準地說,活在電影之中,活在1935年出生的伍迪艾倫、不及參與那段時光的惆悵裡。

科技演變至今,幾乎能說每10年為1個單位,革新生活型態的「奇異點」就會出現一次。但人們盼著更臻完美未來社會的同時,亦無法克制地回眸,望著過去尚存餘溫的舊時代灰燼。

要把舊時歲月裡的美好放下,是一項相當困難的事,不論曾經走過、或只是聽說。世代更迭對所有人的衝擊是不分出生早或晚的,要排解衝擊裡的焦慮,真不是易事。

他們口中台灣的Golden Age

台灣會被提起的黃金年代,是1980、90年代,各種思潮興起、思想框架解體、文化能量暴起、以及經濟高速飛漲的那段時期。對很多如我這樣甫屆而立之年的人,沒看過那段時期的絢爛繽紛,只覺得眼前的當下灰灰暗暗,聽著前人的過去,總覺生不逢時。

詹宏志嘆氣的那一夜,是伴著台北城31年的老書店將熄燈關門的夜裡。清晨書店的雜誌區,擠滿各種不知是想親眼目睹舊時逝去、或是想體驗過往文藝味的年輕面孔。詹宏志不停地說著當時他與那一群年輕、懷裡揣著傻勁、不斷向前衝去的年輕份子,做了什麼事,闖了什麼禍,又改變了什麼。

最後,詹宏志說了未來不屬於他,希望現場年輕的聽眾,不要艷羨他的曾經,縱使他的曾經裡有Bob Dylan,有楊德昌,有誠品敦南,但如今這些都已逝去。或許他想說的是,每個時代都會各自美麗。但現場不知多少人把那句輕嘆聽了進去,畢竟滿室漫著懷舊的氣味,拼搏現在、看向未來的念頭,可能亦被熏得不知飄往何處。

但為何詹宏志要說那句話?一直到與一手打造永樂座書店的石芳瑜,聊滿了一整個台北特有的六月濕熱下午,才大概知曉。

永樂座書店在2011年的夜裡開張的,取名永樂座,是出自於對於1920年代大稻埕知名戲院的敬意,石芳瑜說,永樂座書店會成為台北近10年間各種藝文活動及社會議題撞擊、發生的場域,都是意外,她不是故意的,本來想打造一座排解家庭主婦煩膩生活的出口,沒想到一切都在預期之外,包括在去年結束營業。

石芳瑜說,她這一代人分成了兩類,在80、90年代台灣社會飛速前進之時,一群努力造成各種波瀾、改變社會時局;另一群瘋了似的賺錢,啥事都幹。兩者都沒什麼不好的,她說,她是後者。

「但我最近想把書店開回來,我希望能夠為下一代做一些什麼,把一些什麼留給之後的人們。」有兩個女兒的石芳瑜認為,如果能為未來留下一些什麼,是他們這一代走過現在被認為是黃金年代的人們,最為重要的責任。

未完成,待續

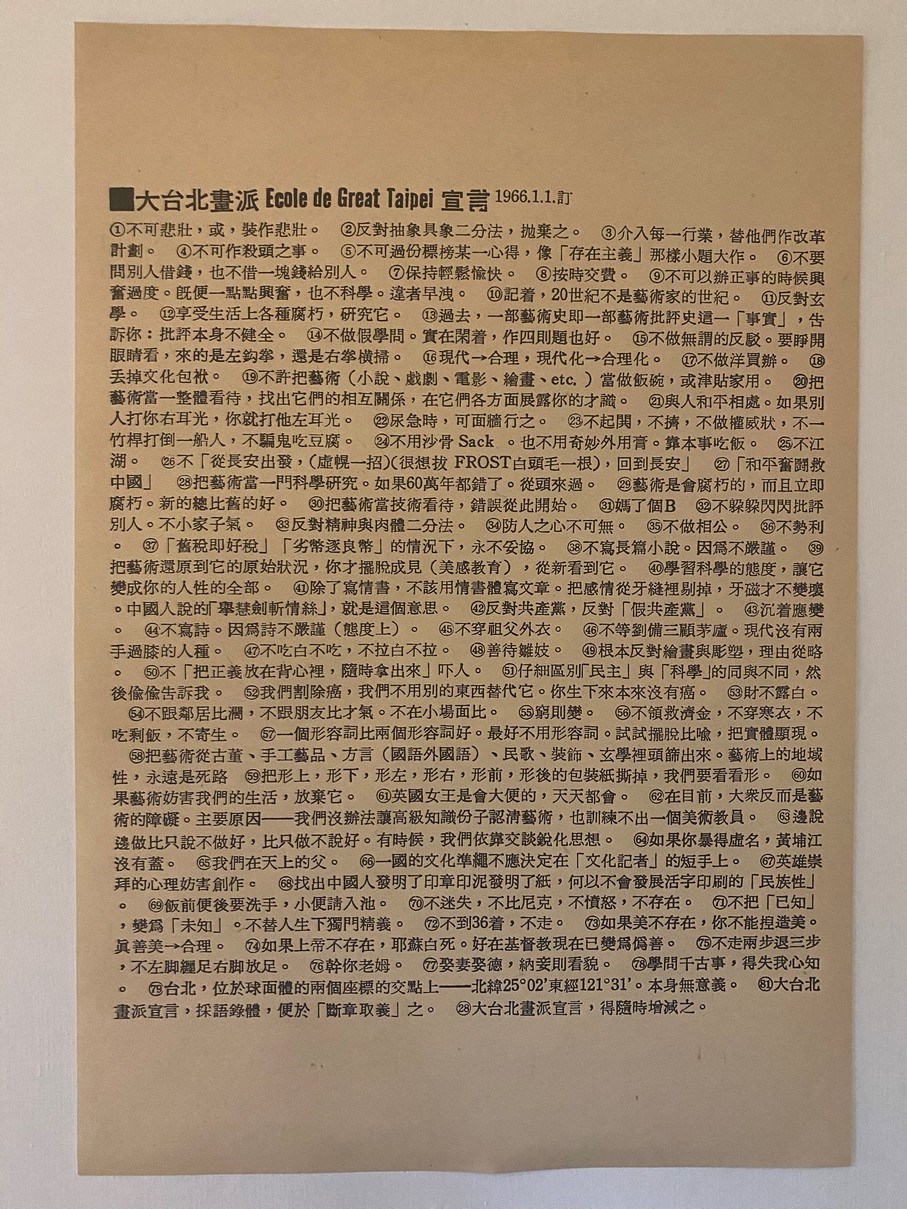

一個寫不出稿的週末傍晚,我晃到住所附近人聲鼎沸的熱門拉麵店,湊著熱鬧與滿屋蒸騰的熱氣,唏哩呼嚕地吃了一碗新穎的紅茶湯頭拉麵,然後走進了北美館,逛了一圈恰好正在展期的「黃華成:未完成」,在黃華成寫在1966年的〈大台北畫派宣言〉前,被一行字吸引住,佇立許久。

大台北畫派是黃華成獨自創立,成員也僅有一人,他一輩子換過30幾個工作。從展覽手稿裡看得出他的桀傲不馴,看得出他為何被稱為60年代指標性藝文先驅,也看得出,為什麼是這樣子的人在推動著80年代後的台灣。

北美館做了〈大台北畫派宣言〉複印海報,在禮品區販售,我買了一幅,回家貼在書桌前的牆上。那份宣言裡,黃華成在第29條寫道,「藝術是會腐朽的,而且立即腐朽。新的總比舊的好。」

我想起了詹宏志的輕嘆、石芳瑜的責任,那是交棒,對著新世代的面孔講述過去他們的幸運,期盼新世代能擁有同樣、甚或更多的幸運,然後把棒子往前遞去。

原來一直都是如此,看著每個當下,未完成,待續,縱使走得偶有歪斜,仍持續努力。

(主照來源:pixabay.com)

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章