尋找聲音的意義:李百文、吳燦政

聲音是這樣,被他們記錄著

曾在電台擔任成音師的李百文,第一份工作是錄音助理,結果操勞過度得了嚴重的飛蚊症。之後,她想用專業幫助別人,隨創意出走,於2010年10月決定一個人騎機車環島從台中出發,只為台灣記錄土地的聲音讓視障朋友可以聽見。

「做這些事情其實是很理想化的,起初覺得是件美好的事情,但實踐過程非常辛苦。」長達一年多的時間,李百文一個人當一個團隊在用,「說真的,過程中對於要如何呈現其實也沒有頭緒,都是靠自己逐步的摸索。」

李百文執行聲音計畫時,有很多心理層面須克服,「我其實是很怕阿飄的人,連在家都不太敢自己一個人睡的。」隻身環島常常要睡荒郊野外,到那些人生地不熟的地方,根本沒一天是睡好的。

「沒睡好,心理壓力大,自己也不曉得到底能夠做出什麼東西來,」看不到當下的自己到底在幹嘛更看不見未來,李百文如今回看這些事,「說真的,就是自己憨憨的想要做」。她把自己當做導盲犬,引領「想帶視障者環島」的初衷,堅持著。

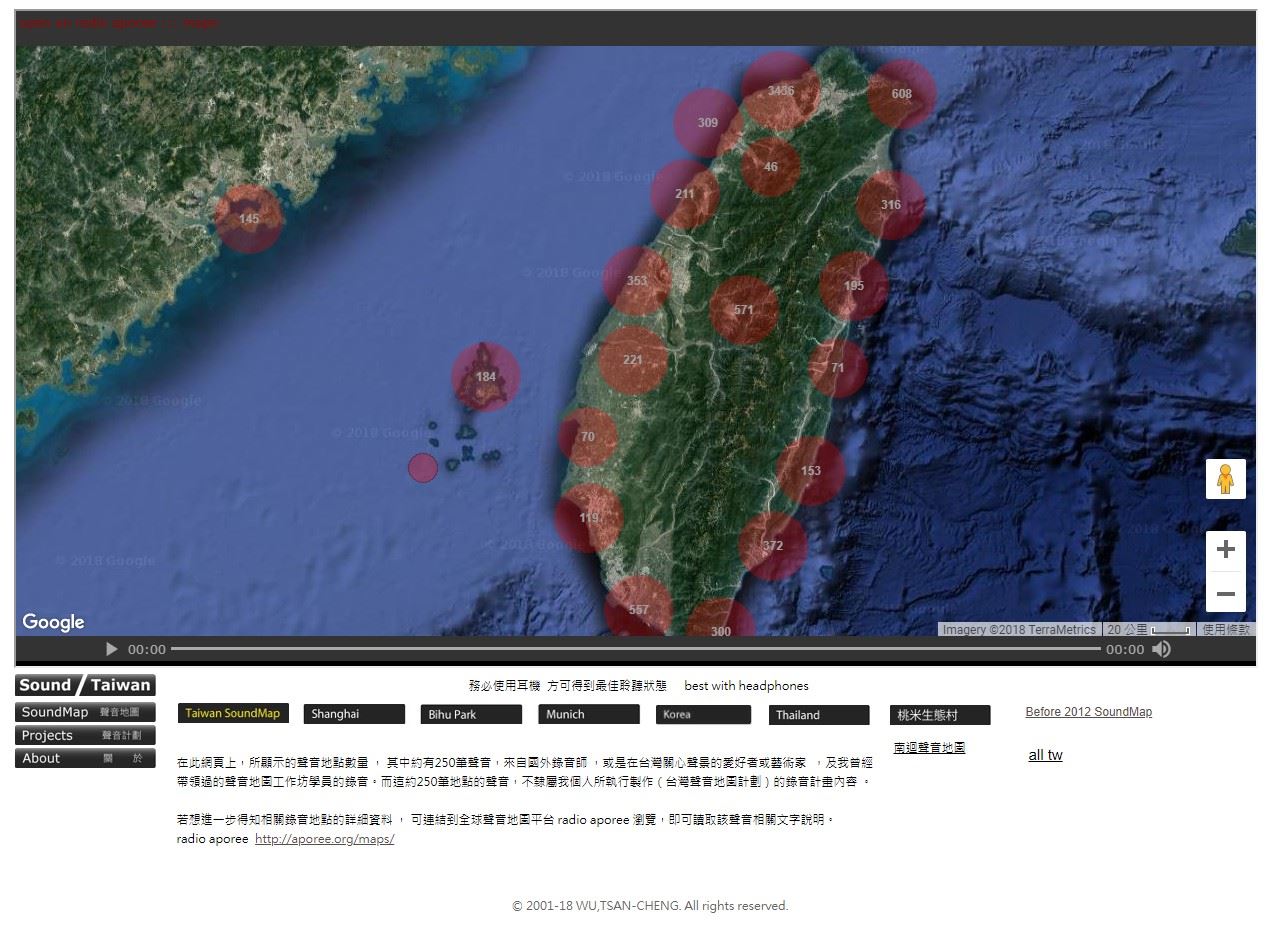

同樣是記錄聲音的人,聲音藝術家吳燦政在2011年開始執行的「台灣聲音環境資料庫計畫」至今7年了。在他的「台灣聲音地圖」裡,人們透過網路能直接點聽千里內外近250種聲音。對於這樣聲音計畫,他是這樣介紹的:「深刻的平庸,傾聽生活所在之處,平凡的生活聲景,層疊另一種未來考古學。」

「未來考古學」實在是太詭異的說法了,吳燦政說,做「聲音地圖」是想設法讓更多人關注聲音。但回到他自己個人的作品,作法上就不是如此呈現了。

與吳燦政約訪的地點,是他在今年夏天於台北「台灣當代文化實驗場」內,配合執行「實驗建築計畫」的一幢建築物內。吳燦政說,那時有一票人一起在同一個地點籌備策展,有人在架木框、鐵架施工,敲敲打打,有人在談話,一旁還有孩童嬉戲跑跳,「這地方的每個人都在施作,大人則放心的讓孩子們自在玩耍,我覺得好神奇。」

不太喜歡講故事的吳燦政,為該計畫作出一份「聲音採集研究報告」,他想透過聲音訊息,給出一種暗示。

在受訪的時空當下,他遞出一只耳機,裡頭播放的是上述聲音採集報告:眾人在當時策展期被他記錄下的「施工聲」、「焊鐵聲」、「人們談話聲」和「孩童嬉笑聲」。一切聽起來非常自然,宛如重回現場一切正在發生,他將不同時間卻在相同位置空間裡所採集到的聲音,再次重現。

由於所處空間、視野角度皆原地重現,耳機傳出的聲音十分立體,加上不變的空間反射而呈現出真實感,幾乎讓人分不清古今新舊。什麼是「那時」什麼是「現在」,幾乎難以辨別。

若用更具體的方式來形容,就像是,本該呈現正確時間的時鐘,上頭的指針卻指向了與當下不一樣的時間點,大概就是這種感覺了。

「有人會問我,為什麼這樣的錄音方法,會讓人對以前或現在感到混淆?」吳燦政解釋,其實不僅是因為聲音而已,當一個人走到原地再加上視覺及空間感,都容易讓人被騙,而產生「幻覺」。

吳燦政說,這棟建築曾經歷一些人的活動,「這樣的聲音記錄,不只關乎環境,更關乎了人與建築間的曾經互動。」而他做的事,則像是用聲音為那個空間「拍了張照片」,藉由聆聽聲音,讓人了解一個地方的某個曾經片段,進而領略這個建築的所以存在。

「我們所認知的現在,到了下一刻就變成曾經」,而過去錄製的一切聲音,來到現在聽起來,包含聽的當下,「所有又都會變成曾經存在」。吳燦政覺得,這是很有趣的對應點,「透過聲音去思考,人們在看待空間、環境與感受,就能有不一樣感受及氛圍」。

探討聲音本質時,多數人覺得「單獨談聲音就好」,但對吳燦政而言,「單獨談聲音僅是起點」,尋找出聲音不一樣的模式,最終還是要回到「一個人在整體空間環境中,所有的感官知覺。」

聲音傳遞的狀況,不一定是你以為的那個樣子。「聲音在一個空間裡迴盪的聲響,會因不同質材與人,而有不同的呈現。」吳燦政認為,純粹物理性的記錄一種聲音,「我覺得不好玩」,和聲音玩捉迷藏,才能變得有趣。

正因為過去現在未來的每個時刻都是瞬間,人們透過聲音產生的記憶及想像,就也不需要去設限了,「聲音其實不受時空限制,聲音能讓記錄的回憶,又活回了當下。」

捷運逼逼聲,讓人別再進來還是趕快進去

吳燦政曾參與過台北捷運「捷運驗票閘門聲音美化」相關計畫討論,他覺得過閘門的逼逼聲有點吵。但這些逼逼聲其實有其功能:普通卡、學生卡、老人卡、優待卡、有過沒過、餘額不足的逼聲都不一樣,「只不過,這些不同功能的聲音,大眾真的都有聽出來嗎?」

「實際上,就只有通過與被擋的差別,設計上根本不需如此複雜」。吳燦政說,國外捷運閘口沒這麼多聲音,為何可以運行?即便設計初衷象徵不同的身分、餘額,但回到使用端,真的聽不出有什麼差別,「適當的噪音不代表不好,但過度的噪音還讓人以為『這設計是好的』,這就是問題了。」

捷運列車即將離站,車門即將關閉,一樣也有尖銳的「逼逼」聲。一般人心理的感覺是「趕快進去」,但實際設計的初衷卻是「別再進來」。吳燦政覺得,捷運關門的逼逼聲,讓使用者出現相反的解讀,「這也算是錯誤的聲音設計了」。

很多人覺得聲音很抽象,但吳燦政認為,用聲音探討生活意義,是非常實際的,「收集聲音後的另層意義,是去探討生活在這環境的人們的文化價值與社會習性」。就像開啟討論要解決捷運噪音這件事,本該從搭乘者聽覺感受來思考。

「剛上班或下班的人們其實都很累了,室外天氣又熱又濕,好不容易走到有冷氣的捷運站,結果聽到的是一堆吵雜的逼逼聲」,在這種情況下,「設置這些吵雜的聲音來警告危險,你覺得是有用嗎?」

吳燦政解釋,有些聲音被設計來要提醒公共場所的危險,卻反而使人感知危險訊號的能力降低,「台灣存在許多複雜的聲音,代表人們對聲音訊號的難以掌控。」逼逼逼聲被設計成如此尖銳,或許起因是大家對捷運站內環境不熟悉,希望設計出一種強制性聲音好引人注意,「只是我們為什麼要被這種聲音控制?是我們覺得需要被控制嗎?」

「一旦多數人對聲音賦予相同意義時,其實正形塑出一個城市人們的文化性格」吳燦政說,對比其他國家的捷運系統,聲音的設計頻率及模型和台灣不太一樣,「而台灣的捷運,又何需如此呢?」

時空更迭而有歲月,聲音讓生活細品味

李百文非科班出身,到30歲才再去唸數位媒體,後來她環島記錄台灣土地的聲音作品入圍廣播金鐘獎,也獲得2012台北詩歌節聲音詩獎,她說,「原本對自己創作的東西其實沒有自信,入圍這件事讓我對創作這條路上,給予極大的肯定」。

「有些人會有『要有好器材,才會有好作品』的迷思」,李百文的作品其實只是在家用很簡單的收音器材自己弄。她說,不要掉到這樣的迷思裡,以為一定要有多好的設備,才能做出自己滿意的作品,「能有與別人不一樣的思維,才會是特別的。」

執行錄音計畫時,李百文的經濟拮据能省則省,不用花錢最好,「哪裡收留我,就多待幾天,從中記錄聲音也發現許多新故事」。她收音的地點,不是按計畫執行,而是尋覓很久才找到的落腳處。

終於,有次被熱情的北門鹽田阿姨們收留,住在北門永隆宮讓李百文能執行錄音工作。「鹽收仔是用竹編的篩,地上是瓦盤鹽田,使用這些古老器具的原理,為的是不讓鹽黏住能趕快收鹽,」李百文說,這個工作真的很辛苦,阿姨們如果不是為了生活,也不會去做那些連常人也難負荷的苦差事。

「那地方炙熱,阿姨們要包裹全身靠勞力推鹽,烈日照在白色的鹽上,又熱又刺眼,沿海地區的環境惡劣艱困,阿姨她們工作雖然辛苦,卻很大方收留我。」聊起這段回憶,李百文覺得記錄鹽收仔的聲音,除了解前人收鹽的智慧,更讓人理解鹽田工作者們的生活樣態,「透過聲音讓沒法到現場的人知曉傳統文化,也能體悟他們的辛勤。」

李百文還去了高雄美濃,當地婦人們在門外聊天寒暄,笑聲非比尋常的大聲。「即便只是個笑聲,都藏著無法造假的故事」,李百文在當地多待了幾天了解後才知,傳統客家女性在一個家庭所扮演的角色要做很多事,以丈夫為主、以家庭為重,形成較壓抑的個性,「她們的笑聲所以大,是因為平常的壓抑。」

除了鹽田、好客美濃之聲,李百文錄音時沒有特別選什麼地方,任緣份註定生命裡的相遇,她將收錄的土地聲音集結出版《土地的聲音:聽見臺灣最美好的人.事.物》,內容還包含了紅色鐵牛車、投幣式卡拉OK等聲音,偶然的安排記下聲音的生命,也內蘊她自己的故事。

聲音工作者常用「耳朵被打開了」來形容自己對聲音的領悟力。原本在錄音室工作的李百文說,工作時,耳朵被開啟的是技術層面,開始環島記錄土地聲音時,「被開啟的是,心靈層面的耳朵了」。耳朵打開後,對自然及土地聲音感受力變得很敏感,「這些聲音給她的回饋,也都不一樣了。」

一個奇女子形單影隻的騎著機車環島,記錄台灣土地的聲音甚為辛苦,更難記錄到的,是李百文一切隨遇而安的樸實態度,「用聲音做記錄的最大好處,是能把當時想法感受一併的收錄起來。」

聲音能記錄的,比每個人原以為或想像的,還要多很多,「那種感覺就像是聽到20年前聽過的一首歌,重回當時的青春感覺。短短一首歌的時間,縮短了歲月時空的距離,讓人貼近過往的自己。」聲音有此魔力,可惜的是,人們太常忽略它了。

感受聲音是為了發現不一樣,並能解決問題

吳燦政對聲音的詮釋,常帶著與人們生活環境的連結,「早上起床,你聽到的第一個聲音是什麼?」他說,學生可能是父母喚起床,以前人會壓鬧鐘,現代人則滑手機,這些對聲音記憶的不同方式存在,代表一種時代。一般人不會如此關注生活上的聲音,因為感覺不到它有存在的意義。

每個人想到的「起床第一個聲音」,表徵了一個人的生活、年紀與環境變化,「聲音其實一直隨人的成長,就這樣刻進一個人的生活裡」,只不過,每人對聲音連結的深淺不一,所以未曾想要解讀它。

吳燦政探究聲音的方式,總習慣性的先把一個提問放在回答之前,像有人問他,「如何解決一個車聲噪音」 ,他會反問「那得先問路平不平」。路面不平造成車子折損率高,車身短時間內易受損,使得引擎或發動機更吵,「從一個點去思考一個面,再回到噪音本身。」

透過聲音記錄的經驗,讓人思考「個人與正在活著的環境,到底涵蓋什麼,而又具備什麼意義」吳燦政說,這些都是現代人們習慣忽略的聲音訊息,「而這些細微聲音,卻又可能是,當我們在找尋一個問題的解決方案時,可依循並找到解答的方式之一。」

「循著聲音,或許能讓人們多一個尋找問題解答的選擇方式」,就像解決居家噪音,多數人習慣裝「氣密窗」,「這樣是最快速的,但有沒有可能還有別的方法呢?」

有些人喜歡居郊,也有些人喜歡住都市,有些人會選擇裝設氣密窗隔絕生活裡的噪音,或是有些人喜歡聽到外面世界等。吳燦政解釋,一個人在成為自己的過程,生活上每個選擇,也都是成為自己的養分,「這些會顯示一個人與外在世界連結的態度與方式」,但他卻認為,「我們需要適度的噪音,來影響生活」。

從物理面檢視,「氣密窗」是解決外在聲音的方法,但從社會觀察面來看,「這也代表現代人,可選擇完全不在意自己以外的世界」,吳燦政覺得,當人們習慣完全隔絕聲音的生活時,如此的文化仍有可能讓原本處在環境中,造成那個居家噪音的潛在問題,持續未獲得解決並不被看見。

「我們該想,如何讓這個環境不一樣?」吳燦政指出,當一個聲音對人們生活造成影響,居家設計格局規劃、吸音材質等都是關鍵,認識聲音和理解聲音並知道聲音的狀態,其實能讓人早點知道生活該如何選擇,「一旦多些想法與概念,每個人也多了更多的選擇。」

早期吳燦政做聲音地圖時,會先對地方有既定的想像,「後來我發現這是錯的,不應該如此」好比去三重錄聲音,會先設想要去哪裡錄,心理越有期待,後來錄到的聲音就會與原本想的是一致的,「那也就代表,其實你沒有發現新東西呀。」

聲音地圖計畫執行到第二年,他慢慢不先設定而想完全放空,「放空之後,所有錄到的東西就是新的,從這些聲音裡探究」,就像一條街道的人們的聲音是不一樣的,「為什麼他們出來的聲音結構,會是如此呢?」

「人們若不以情感面去看待聲音,聲音有機會帶給人們的改變,便無法與生活產生交集,更難成為實際。」吳燦政說,這就像每次去聽一些座談會,這個人講他的,那個人講他的,「但彼此實際上,沒什麼交集。」那其實寫個書面報告就好了,何必聚在一起呢?

誰能在聆聽時思索,便成為聲音的意義

現代人對世界的認知較習慣眼見為憑,少有機會打開耳朵。李百文覺得,單憑眼睛看,不夠客觀,正如到了高山只有看見風景,沒有聲音,它就也只是一幅風景畫,沒有生命在其中,「只用視覺會變成較主觀意識,無法真實了解到自己以外的人事物。」

每個人幼時的聽覺感受力應該都還是很好的,漸漸習慣用眼睛觀察,才變成以視覺為主。李百文說,「小時候去看戲臺的布袋戲,沒有字幕也都聽得懂」,現在有了電視依附字幕,接受訊息時可能都還需要思考一下。

李百文說,聲音除了讓人充滿想像與抽象的空間,也幫助人們思考辨別,「聽見一個人的腳步聲,就能知道遠近,修車子的師父們,聽聲音就可辨識車子哪裡出了問題」,聆聽能讓人對事情的真實樣貌,越來越清楚,「除了聲音本質上讓人平靜,也因為了解而更真實,變成一個越來越清楚的人,自己也就會更真誠對待所有事情了。」

一個人處在不同空間裡,會發出的聲音不太一樣,就像搭捷運,如果大家都很安靜,自然會降低講話音量,但如果很吵,就會變得更大聲。「鳥類也一樣,即便是同種鳥類,在城市與郊野所發出的音頻也未必一樣,牠們都會隨環境來調整自己的聲音。」談到田野或自然錄音,吳燦政說,實際上大眾依然沒有太多機會實際接觸到,於是這些聲音多成為記錄者的寶藏。

吳燦政覺得,「透過聲音記錄,知道一種鳥的叫聲多麼美好」,這件事對他個人而言不是那麼重要,「畢竟記錄到的聲音,可以搬移,但人類自身現況,依舊難以改變。」他認為的聲音記錄,應該很立體且能具體實踐在生活裡,而不是平面的紀錄聲音而已。

於是,他認為重要的是,從這些不同的鳥叫聲裡,「了解牠正在處於什麼樣的狀態,而人們由此思考,我們真正想要的自然與實際上真實環境的互動,該是什麼?如此記錄聲音才有意義。」否則它就只是一個聲音資料,沒什麼,「你也可以記錄,我也可以記錄,就和拍照一樣。」

至於單純記錄聲音,關注哪些聲音正在消失,吳燦政簡明的說,會消失就是會消失呀,「如果是真的不希望它消失,那該去思考怎麼辦?」而不是因為它將消失而記錄,否則,你也只是成為聲音的送行者,加速它的死亡,「加速大家準備去懷念這個聲音,對我個人來說,沒有意義。」

吳燦政的聲音地圖計畫預計執行到2021年斷點,「斷點不代表不錄了」,很多人問他,建這些聲音資料庫到底要做什麼?一直以來,他在嘗試讓這些聲音檔案,與其他領域激盪出更多不一樣的可能,「或許不是每個人都接受任何可能,但我們不該先放棄『尋找可能』的機會」。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章