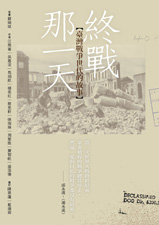

2018 Openbook好書獎-中文創作

評審推薦語/王怡修(世新大學經濟系助理教授)

五、六年級這一代人,都能把旋律優美的《台灣光復紀念歌》唱得琅琅上口。張燈結彩喜洋洋,勝利歌兒大家唱~♪就像《終戰那一天》序言所說,我們都被教育成為戰勝的一方,成長過程中不知道531大轟炸、不知道中華民國其實是慘勝,更不知道228。

但困惑一直都在。家中長輩說起小時候躲防空洞的記憶和隔壁到南洋打仗就沒回來的大哥,跟學校教科書上的歷史完全對不起來。十餘年來,探掘日治時期歷史的書籍大量上市,記憶深處那些對不起來的疑惑才有了出路。

戰爭終究是殘酷的。台灣,其實就是跟著日本屬於戰敗的那一方,所有苦難的遭遇都嚐盡了,卻無法細說分明。日治時期曾經有過美好,但晚期軍國主義所帶來的紛亂與苦難,我們至今爬梳得仍然不夠。《終戰那一天》這本書,正是朝著這個方向努力。

終戰70週年時,台灣歷史博物館策劃了「二戰下的台灣人」特展,活生生的影像點醒我們台灣需要從敗戰中止傷療痛的事實。本書是該展覽的後續果實,聚焦於「那一天、那個人」的敘事方式,讓本書跳脫展覽框架,從每個人物的故事去感受戰爭後期的荒謬與無奈,喚起歷史原本該有的功能和樣貌。

在策展、讀書會與作者群三方合作下,全書的一致性超乎期待,免去了集體創作常見的整合缺失,匯聚了人物肖像畫、歷史知識與文學技巧等要素,生動感人且富思辨性。

終究,我們還是得在被遺忘的歷史中走那麼一遭,心中的雲霧才能散去。

——轉載自《Open Book閱讀誌》

文章節錄

《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》

第一部前線

第一章 誰是皇軍:志願兵的故事江昺崙

一九四三年,太平洋的蔚藍海面上,日本軍艦「若津丸」正急速行駛著。在同盟國空軍的監視封鎖之下,若津丸任務艱重,必須將大量軍需用品載往婆羅洲的前線基地。

若津丸船上一名「臺灣第一期陸軍特別志願兵」林逸平,隨著部隊從高雄港出發已近兩個月,顛簸的航程及浮躁的氣氛,身心俱已疲憊。他在甲板望著海景,對即將前去的島嶼、即將獻身的戰爭,既感期待又不安。

林逸平,是個小說人物,卻又似一種真實感受。他是親身參與太平洋戰爭的陳千武作品《獵女犯》裡的主人翁,微妙代言了戰場上臺灣人的肉體與精神之雙重苦痛。

林逸平站在甲板看顧身旁一名鹿兒島出身的岩田二等兵。岩田二等兵出航後就神智不清,重複大喊「立正、稍息、立正」,甚至說出「天皇陛下要落海囉,萬歲,萬歲……」之類大逆不道的瘋話。林逸平心想:

誰能同情他呢?……我很希望像他那樣瘋起來,盡情痛快地像他那樣叫嚷語無倫次的語言,讓大家知道抑鬱的心境多好。

所有人都被迫一致高喊「天皇萬歲」的口號之時,唯有發瘋的人才說真話吧。林逸平是臺灣人,成為皇軍還有「自願」的程序;但日本人並無選擇,適齡男子體檢合格就須從軍、就須上戰場。發瘋,或許是唯一的逃避出口?

林逸平在甲板曬太陽發呆,思考人生的各種問題。剛剛下過一場雷陣雨,甲板非常溼滑,林逸平看著岩田二等兵,避免他摔到海裡。烏雲速速散去,太陽溫暖初現,突然甲板響起「啪噠啪噠」的聲音,林逸平原以為雷雨又來了,但迅即聽到艦橋上有人高喊「敵機來襲啦!敵機……」話還沒說完,就被轟鳴的巨響聲打斷。林逸平一擡頭,好幾架戰機從空中呼嘯而過,伴隨如雷雨般機槍掃射聲音。這艘沒有日本空軍護航的運輸艦「若津丸」,在大海上遭到盟軍巡邏戰機發現,成為了攻擊的標靶。

林逸平趕緊逃往船艙尋找掩護,此時如同電影慢動作鏡頭一般,他眼見十五釐米子彈穿過身旁的鐵板,射向甲板上避難不及的士兵,血肉橫飛、哀嚎並起。有些士兵情急跳下海,但是隨即被大浪捲走,落海之處只殘留一堆泡沫。

林逸平躲避空襲無暇顧及岩田,直到敵機離去,他再四處打聽,最後看到的岩田二等兵已是裹著軍毯的屍首,與身旁數十多具遺體一起沉睡。倖存者將死難者遺體並列在甲板,簡單奏著軍樂,所有人低聲吟唱軍歌〈海行兮〉。這是描寫軍人赴死決心最具代表性的日本軍歌,此情此景更加感傷,送別同袍的遺體拋入大海:

海行兮,願為水中浮屍;

山行兮,願為草下腐屍。

大君身邊死,義無反顧!

大戰序曲

臺灣進入備戰狀態的時間很早,一九三四年臺灣軍司令部就以臺北州、新竹州為演練區域,舉行防空演習。不過要到一九三八年,戰火才正式襲來。二月二十三日,一批SB-2轟炸機從中國漢口機場起航,飛行將近一千公里,在臺北松山機場及新竹空軍基地的上空,投下二百八十枚炸彈。日軍完全來不及反應,只能目送轟炸機聯隊毫髮無傷地離開,基地內近四十架軍機全毀,三十八名人員傷亡。

原來日本軍方在前一年的松滬會戰之後,評估中國空軍已完全失去戰力,所以對於臺灣本島的空防非常鬆懈。未料蘇聯祕密派遣「航空志願隊」來到中國,這批SB-2轟炸機性能遠勝日本空軍,數百名經驗豐富的飛行員以「國軍」名義掩護,軍機標誌也改成青天白日徽章,果然打得守備松山機場的日本海軍措手不及。

這是臺灣本島、也是日本領土在戰時第一次遭到空襲,震驚日軍高層,海軍出身的臺灣總督小林躋造更是窘困,因此開始計劃備戰,拉開了臺灣投入大戰的序幕。

此刻日本雖已殖民統治臺灣近四十年,卻未完全將臺灣人視為「皇民」,因此臺灣男性反而沒有必要服兵役。直到一九三七年日中戰爭爆發,日本政府才徵調臺灣人充任軍屬及軍夫,不拿武器打仗,不給正式軍籍,可說只是戰場上的勞工。當時總督府也藉由「臺灣農業義勇團」、「臺灣特設勞務奉公團」等團體,招聘不少臺灣青年到中國戰場去協助後勤。

一九四一年底,日本為了對付美國石油禁運政策,擬出占領東南亞海域油田的作戰計畫,並且突擊太平洋的美軍基地珍珠港,戰爭情勢變數橫生。美國總統羅斯福先收到美軍回報的遇襲消息,才收到日本發來的開戰通知,憤而籲請國會同意「全面對日宣戰」。

一時戰雲籠罩整個東南亞海域。日軍在襲擊珍珠港後雄心大起,趁著美軍動員的空檔,數個月內連續拿下香港、馬來亞、菲律賓、蘭領東印度(今印尼)等同盟國的殖民地,日本軍部甚至還想進攻澳洲。但此同時,日軍在中國和滿洲戰場卻陷入膠著,戰線一直延伸,人力及軍費持續攀升。日軍的常備兵力,占領滿洲之前是三十萬人,一九三七年對中國宣戰時是六十三萬人,太平洋戰爭爆發後暴增至二百八十萬人,已是日本內地徵兵的極限。

日本因而被迫評估徵召殖民地青年入伍,不久朝鮮總督府開始徵兵,臺灣總督府則是謹慎召募「志願兵」。

珍珠港事變後一個多月,臺灣總督府頒布〈陸軍志願兵訓練所生徒募集綱要〉,徵集一千多名「臺灣陸軍特別志願兵」入伍。應徵者必須體檢合格,再通過國語、算術、常識三科學科考試,再經口試一關,才能「入選」特別志願兵。

消息一頒布就引發熱烈討論,這是臺灣人第一次得以「皇軍」身分上戰場。參加皇軍,代表殖民地人民也享有「克盡國民義務的權利」,象徵了「內臺一體」。皇民奉公會透過學校、保甲、警察系統大力鼓吹,迴響極度熱烈,共有四十二萬人報名,約是當時臺灣全部男性人口的十四%。扣除老的小的,屆齡的臺灣青年幾乎全部動員起來。

那時的臺灣本島,除了一兩次零星空襲,其實沒什麼戰爭的氣氛。偶爾有人聚著聽廣播,閒談空中傳來的前線捷報。殘酷的戰爭,還相當遙遠。

一九四一年十二月日軍占領香港之際,臺中公園的長椅上,陳千武正津津有味讀著佐藤春夫的詩集。他去年剛畢業於臺中州立第一中等學校(臺中一中前身)─全臺第一所培育臺灣子弟的公立中學,幾乎等於臺灣人最高學府。每一個頭戴圓盤帽走出校門的畢業生,看起來都是威風而驕傲。

但是陳千武反而有些迷惘。入學後,他偶然踏進車站附近的中央書局。這是臺灣文化協會成員莊垂勝所創辦,經理張星建也是臺灣文藝聯盟的要角。陳千武在書局的氛圍及張星建的鼓勵之下,開始大量閱讀文學。即使上課也偷偷讀著小說和詩集,甚至被日籍教師視為「問題學生」。三年級時,更不知道哪來的熱血,陳千武串聯了不少同學公開反對學校的「改日本姓名」政策,差一點被退學。幸好教師後來同意大事化小,他才勉強畢了業。

在學表現「不佳」的陳千武,先到豐原的製麻工廠服務。但是目睹工廠勞工遭遇的不公平待遇,陳千武又槓上了管理幹部。結果是離開麻廠,轉往親戚的米廠幫忙,休假時就到中央書局看書,或到臺中公園散步。恬靜的日子不長,半個月後,他就聽聞了臺灣軍部徵召臺灣青年從軍的消息,不僅身邊親友興奮走告,保正也多次登門遊說,鼓吹為天皇效忠是何等榮耀。

陳千武在周遭親友鼓舞之下,報考了特別志願兵。經過重重考試關卡,在數十萬人的激烈競爭之下,竟然入選了。

地方的日本巡查,遞送來錄取通知。雖然基層警察對待臺灣人多是盛氣凌人,但這回是青年出征報國,巡查一改常態,戴起白手套、捧著紅色通知書,畢恭畢敬親至錄取者家門,舉手敬禮並喊著「報告!」,然後等待錄取者舉家穿戴正式服裝出門迎接。遞送儀式完畢,巡查還會在門口鞠躬,向錄取者致敬。

收下這張祝賀從軍的「赤紙」,陳千武一家從此升格為「出征家庭」,待遇比照一等國民,日常配給比起一般臺灣人優渥許多。父母既有些許不捨,但也是無比的欣慰。