離岸的船,遺落的人

提及「灣生」,一般會聯想到日治時期在台灣出生的日本人,但其實,還有一群在台灣長大的韓國「灣生」,迄今依然在這塊土地上努力生活。

1910至1945年,日本統治朝鮮半島,當時有3千多名韓國人來到同為日本殖民地的台灣工作謀生。在二戰戰敗後,日本大舉撤僑,一艘艘大船把日人陸續載回母國,但駛向韓國的船卻僅有一艘,又緊接著碰上南北韓戰爭爆發,這艘離岸的船就再也沒回過頭,沒把這群被遺落的僑民接回家了。

而滯留的358名韓國人,就只能港邊落地生根,以基隆正濱漁港旁的勝利巷(現中正路656巷)為起點,在港邊等待著那艘未知的船。將近80年後的今天,第一批抵達台灣的韓僑早已化成一縷青煙,飄回了心心念念的故鄉,但第二代的「灣生」與第三代子女卻在台灣各地開枝散葉……

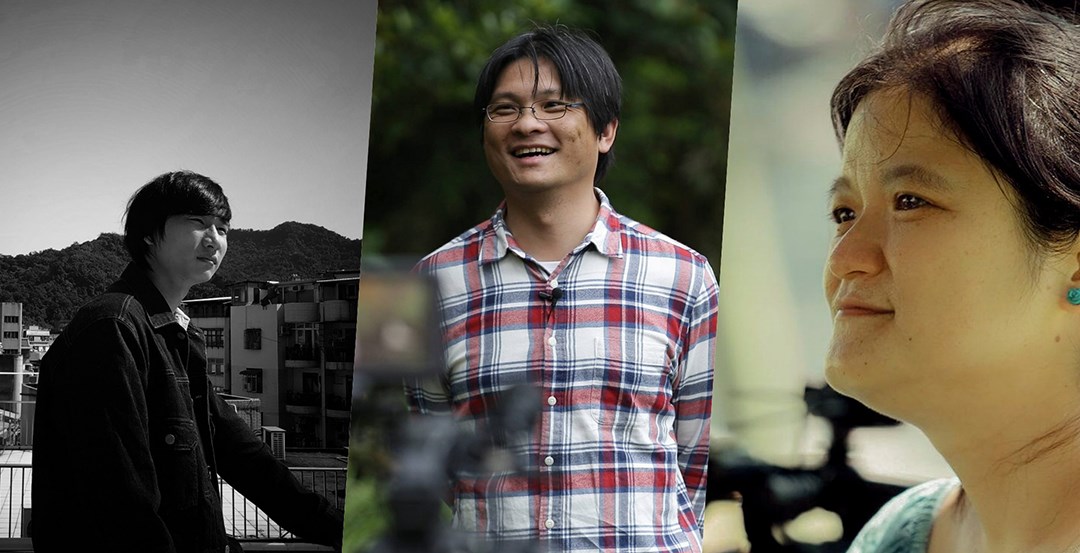

這群「韓留」後代現在怎麼生活、把台灣當成家了嗎?成了今年入圍韓國國際紀錄片影展DMZ-Docs的作品《離岸的船》,導演黃威勝、許鴻財與企編黃麗如三人,渴望用鏡頭找尋的答案,也讓我首次知道原來這座島上,還有這群被遺忘的「灣生」。

一紙公文與不回頭的船

「我的故鄉第一個本來是韓國,可是我是在基隆出生、土生土長,受過台灣教育,朋友也是台灣人,所以我覺得我的故鄉是基隆。」韓國「灣生」、79歲在台中經營泡菜工廠的金賢淑奶奶,對著鏡頭這麼定義著自己的故鄉。

《離岸的船》團隊在國史館找到了一張備註「速件」的台灣省行政長官公署公文,上面寫著:「各縣市政府,台北號於民國35年2月11日駛韓,請即轉飭韓僑預赴基隆聽候遣回」。就這張薄薄的紙,讓住在高雄的金賢淑父母,舉家北上,甚至賣掉了所有家當。

「因為要回韓國了,路途上媽媽說想吃什麼都可以」,大金賢淑11歲的姊姊金妙蓮,更對準備搭船的過程歷歷在目。受日本小學教育的她,用流利日文闡述著回憶,當時大家都很興奮能盡興吃,不料卻食物中毒、拉肚子,導致全家得在旅館先休息一天,沒想到隔天再去港口時,唯一一艘駛向韓國的船早已開走,金妙蓮至今都還記得媽媽蹲在地上哇哇大哭的模樣。

船走了,怎麼辦?金賢淑說,後來父母就帶著他們5個孩子,待在基隆等船。和她同樣背景的韓國「灣生」們,童年自此圍繞著這條有點濕暗的巷子。

曾經,街區每天早上會升韓國國旗,一旁的韓僑小學早上教韓文、下午教中文,還會教跳韓國舞、唱《阿里郎》,家家戶戶製作泡菜,巷弄間夾雜著日文、韓文、閩南語,勝利巷也被視為基隆的「韓國村」。

孩子年紀小,不記得1946年撤僑被拋下的痛,但長輩記得。金賢淑說,雙親都沒等到船開回來,就在台灣過世了,父親生前特別交代孩子:「以後你們長大,一定要把我的身體全部拿到韓國,假如真的沒有辦法回去,拿到海邊丟到,我會游泳自然而走(游回去韓國)」,最後和母親一起被帶回韓國,安葬在專門給海外僑民、位於忠清南道天安市的墓地。

思鄉情懷之際,韓國人對自身國家強烈的認同感、民族性,也流淌傳承在留台韓裔後代身上。

儘管金賢淑57歲那年,才第一次踏上韓國土地。在台灣出生、嫁給台灣人,生活了大半輩子的她,仍持有韓國國籍、沒選擇歸化,甚至像父親一樣,告訴第三代在台韓裔的兒子:「我死的話,不想埋在你們家,把我丟到海裡去,自然自己走了(游回韓國)」,想被埋在父母韓國的墓地旁邊。

《離岸的船》企編黃麗如告訴我,不只金賢淑,許多在台韓裔不管在台灣待了多久,對韓國的情感還是很密切,抗拒改變身份、成為台灣人或領台灣身分證,「那感覺是我背叛了韓國」。

但沒有台灣國籍的代價,是這群7、80歲的爺爺奶奶,仍得每3年到移民署辦理居留證延簽,更遑論享受台灣給予的福利,「環境跟政治意識會影響到人生的選擇啊」,黃麗如感嘆。

童年的勝利巷成在台故鄉投射

等到2020年,黃威勝、許鴻財、黃麗如3人拜訪勝利巷時,雖然地理位置沒變,但街景早已不是金賢淑奶奶腦海裡,全然相似的模樣。白天是市場的勝利巷,伴隨正濱漁港興衰,一攤難求盛況如今僅存零星店鋪,韓僑小學消失了,過去的住家也多少被改建。

黃麗如解釋,如同日治時期第一代韓人來台,是為了過更好的生活,正濱漁港因一度因無法負荷漁業轉型而沒落,留在台灣的韓僑與後代,也因求學、經濟、婚姻等各種原因逐漸離開這條巷子。

而半世紀前嫁來台灣的黃太任與她經營的美容院,成為最後一戶留在勝利巷的韓國人,數十年如一日,亮著燈,做美髮也做新鮮泡菜。

黃威勝指出,這間開了超過40年的美容院,不僅是饕客口耳相傳的隱藏泡菜名店,對其他離開勝利巷的「灣生」來說,那股香味和熟面孔,與巷口仍以韓文傳教的基隆韓國教會,都成為了他們對故鄉思念的投射。

黃太任是第一代來台韓籍新娘,因韓國民族性強,韓僑公公要求「灣生」兒子娶媳婦,一定得是韓國人,甚至兩個在台出生的孫子,現在已是4、50歲的成年人,也持有韓國護照。某種程度,國籍像是和遠方熟悉又陌生的祖國間,小小的羈絆,捨不得放棄。

25歲來台,黃太任已變成76歲的「金奶奶(老公姓金)」。雖然仍心繫韓國,她也坦言,現在回韓國已像客人,甚至體質變得習慣台灣的潮濕氣候,只要冬季回韓國老家,皮膚就會紅腫乾癢,一回台灣就會自然痊癒,「在這裡已經習慣了,也是我的家」。

但黃太任也忍不住感慨,若從公公那輩算起,家族已駐足扎根台灣逾百年,夾在中間的國籍問題,依舊是難以言喻的困擾,「韓國人不是韓國人,台灣人也不是台灣人,我的孩子很吃虧啊」。

身分認同掙扎 是否落地的腳與心

「他們的內心仍舊是居無定所的感覺,認為自己是永遠的外國人」,導演之一的許鴻財這麼形容,身為來台求學的緬甸華僑,現已留在台灣近10年的他,坦言對這群奶奶們、韓僑後代在台的心情格外能共感。

而這種身份認同的困擾,在另一名「灣生」受訪者、水晶唱片創辦人任將達身上更為明顯。黃威勝指出,任將達的爸爸是韓國人、媽媽是日本人,台灣出生的他則是韓國籍。每當要打亞洲各國齊聚的瓊斯盃籃球賽時,就會很焦慮該幫誰加油,「韓國日本打,要站在誰那邊?台灣贏了日本到底該開心還是難過?」

黃威勝與年齡相仿的黃太任兒子聊起棒球時,對方也會忍不住詢問:「你是不是很討厭韓國人」,在當時的社會氣氛下,黃太任的兒子坦言,在求學期間,會刻意不凸顯自己韓國人的身份。

黃麗如補充,台灣的歷史背景不僅只有國共內戰,在東亞地域有其特殊位置,因此這塊小小的島嶼上,才會聚集這麼多不同的人與故事。到現在許多東南亞新住民也來到台灣,他們的第二代也會有身份認同的問題,「我是台灣越南混血,那我究竟是哪一國人,在校園裡可能也會想隱藏越南人身份,這個問題一直都存在,只是現在社會的包容性到哪裡了?」

最後,關於片名為何取為《離岸的船》,許鴻財輕聲、真摯的說明,一方面指的是那艘去了就沒回來的船,另一方面,這群在台韓裔也像飄在遠方的船,「就算在台灣生活了50到70年,但他們的腳和心,好像從來一直沒有落在地上過」,每次問奶奶們故鄉在哪裡,大家都會游移在基隆、勝利巷和韓國之間,而非台灣,「但那條勝利巷根植在她們的生命裡」。

許鴻財和黃麗如都觀察到,每當這群長輩走回巷子、基隆港口時,彷彿空間有種魔法,會把他們吸回童年時期,忘卻這將近5、60年歲月刻在身上的滄桑,倒回到當年無憂無慮、唱著歌、勾著手,和街頭巷弄玩伴嘻笑玩鬧的回憶,其所賦予的力量,難以用言語形容。

那艘船確實走了,人也留下了,但故事還得繼續寫著,聽完鏡頭裡的奶奶和鏡頭外的導演、企編分享後,想吃泡菜也想到基隆走走了,謝謝他們願意講、他們願意記錄,讓這群「灣生」不會隨著離岸的船被忘記,漂泊在海上。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章