BookTok刮起歐美書市熱潮

歐美最近吹起一股炫書短影音#BookTok潮流,讓奇幻小說《第四翼》賣破1200萬冊,掀起如《哈利波特》般狂熱,在社群時代,書籍不再只是靜靜擺在書架上,而是成為讀者願意驕傲展示的「心頭好」。

粉嫩嫩的任天堂「卡比」大玩偶坐在地上,圓滾滾的眼睛,看來真誠可愛,緊閉而上揚的嘴角線條,不禁讓我聯想到拘謹微笑的日本人,客氣的席地而坐,歡迎我們到來。

抬頭看電視上方的層架,原來還有更多小卡比,一隻兩隻三隻…,有藍色有粉紅色,它們和猴子、小豬、狗狗列隊而坐,乖巧的像一個由玩偶組成的大家庭。

「這些幾乎都是我從香港帶來的。」漫畫家柳廣成指指層架,笑說以前和爸媽一起住,就很想買這些毛茸茸的布偶。但一直到後來唸大學,自己搬出來住後,才能盡情將它們帶回家。

站在柳廣成的工作室兼住家,也像站在遊樂場。昏黃燈光照亮視線,能看到工作桌底下有小火車鐵軌組,桌上有魔術方塊,往角落走,還有劍玉和酒水一起放在冰箱上。

難以想像,這樣有童心的人,畫起漫畫來,線條可以理性到直逼凌厲,所關注的議題往往又是那些現實而殘酷的事情。

反送中運動期間,柳廣成因為「爆眼少女」事件,開始以畫筆回應時事,他畫下那些站上前線高呼訴求的香港市民,也以畫控訴港警的暴力鎮壓。本來就預計要遷居台灣的他,反送中運動爆發,能逃的人都逃了,他卻反而決定多留在香港一會兒,因為他還要和年輕人一起守在街頭。

但在港人流血流淚後,港版《國安法》還是通過了。

越來越緊縮的創作空間下,柳廣成繼續畫,可不得不承認,壓力也是越來越大,原定計畫變成不得不走的決定。就在今年7月,他以就業金卡的方式來到台灣,選在台北林森北路附近住下,繼續為反抗而畫。

為什麼選在林森北路這裡落腳?柳廣成輕輕地說:「因為它像日本。」

2歲左右,因為父母的料理生意,柳廣成離開出生地香港,一家人遷居日本。有記憶以來,他就是說日語,上日本學校,看日本漫畫,無憂無慮成長。

柳廣成說,小時候是在京都生活,夜晚能看到許多燈火通明的居酒屋,「我超想進去看看的,因為看起來很熱鬧啊,但那時還只是個小孩子。後來發現林森北也有好多居酒屋,所以就選在這裡住,我就是喜歡這樣的氣氛。」

那些閃亮亮的日本記憶,還有好多好多。柳廣成還記得,那時上小學,每天很早就下課了,作業量最多花半小時就可以寫完,其他的時間,他和哥哥盡情看漫畫、打電玩、跑來跑去玩耍。而他喜愛漫畫、想要當漫畫家的心願也就是在當時種下。

「日本真的太多漫畫可以看,而且漫畫家在日本像大明星一樣,我大概6歲就說想要當漫畫家,爸媽在那樣的環境也很鼓勵我。」柳廣成小時候最愛的漫畫就是《航海王》,所有的學習都是從模仿開始,當他開始嘗試畫漫畫後,每個人物都充滿《航海王》的影子。

但9歲那一年,爸媽突然告訴他和哥哥,因為生意失利,必須暫時回到爸媽的故鄉去居住一陣子,而那就是中國。柳廣成這時才驚愕得知,原來自己是出生於香港,而他要去的中國,也正是接收香港主權的地方。

可是,中國不像日本,那麼方便可以看《航海王》新集數;中國不像日本,有很多好朋友;中國不像日本,不會說中文也沒關係。

「我在路上不小心說出日文,就被陌生人丟過石頭。」柳廣成一派輕鬆的說,好像只是在聊晚餐要吃什麼一樣自然,但那時跟父母搬到中國的他,還只是9歲的小學生而已啊,怎麼會有人對素昧平生的孩童做這種事情呢?

柳廣成說,那時他能感受到中國的民族意識非常強,也有嚴重的仇日情緒,「打開電視真的就會看到很多抗日神劇」,氛圍非常狂熱,也容易將個體存在上升至整個民族來責罵。

只會講日語的柳廣成,就是他們當下所能看見的個體,他一個人承擔起中日情結所有的共業。被同學毆打霸凌是常態,而叫人不敢相信的是,當他和老師求助時,老師竟然也冷冷地對他說「誰叫你是日本鬼子,殺害我們那麼多祖先。」

「老師其實也會帶頭欺負我,甚至上課會偷我的書包或文具,在課堂上『嘩啦』展示出來,秀給同學看『我拿了那個日本人的東西。』」想起往事,柳廣成表情平靜的出奇,他說,這些事情現在並沒有變成他的陰影,反而讓他體認到人與社會的密不可分。

為什麼中國那麼討厭日本?為什麼他們要打我?為什麼?這些疑惑,都讓柳廣成開始留意是什麼組成「社會」,而不同社會的脈絡是什麼,「那時我就意識到,其實沒有人是可以真正從群體社會置身事外的,你以為你是個體,但其實不是,有許多社會因素都在影響別人,影響你自己。」

柳廣成一家人在中國住不到一年,就搬到香港了。

知道香港已回歸中國的柳廣成,以為香港環境會和中國相差無幾,「那一年對中國的印象非常差,我媽說要搬去香港時,我是充滿恐懼的。」

但柳廣成也發現,香港和自己想像比起來,實在美好太多了,至少在課堂上,老師會告訴大家「種族平等,社會要尊重多元民族。」

而讓他最印象深刻的是,老師們會在課堂上再三教育學生,要懂得尊重言論自由,且非常看重公民教育,「我就覺得感覺滿不一樣,香港好像是非常多元的社會,我不用再面對欺凌問題,想表達我的意見也沒問題。」

那些在中國的經歷,柳廣成國中時曾試著和同學訴說:「你知道『上面』和我們這邊很不一樣耶!」卻不時換來不太相信的眼神,還有半信半疑的態度,久而久之,他也不想再說了。

「上面」指的就是中國,柳廣成說,香港人會以「上面」、「下面」分別稱呼中國和香港,倒也不是區分出位階,而是大家口語間的慣用法,「其實我說那些事情,也不是想賣慘或裝可憐,而是想跟同學說,其實兩邊的人真的很不一樣。」

不管是搬到中國或香港,柳廣成都沒有停止漫畫家的夢想。從小生長在動漫大國所累積的憧憬,已足夠支撐他在求學時代堅持初心。不過一離開日本,爸媽就對他的夢想開始有了擔憂。

柳廣成笑說,爸媽在他小時候還會去買圖畫紙鼓勵他畫圖,後來進入國中,全家已經搬到香港,爸媽就開始給他壓力,希望他好好念書,勸他漫畫家的夢想太不現實,會餓死。

「但我情況算好,我還是有好好唸書滿足他們的期待。」柳廣成後來考上香港前段班的香港中文大學,符合父母心中「好學校」的標準,但又同時順應自己心意,選了藝術系就讀,繼續和父母爭取畫畫的空間。

其實父母的心意,無非就是擔心子女過不下去。柳廣成也明白,在唸大學期間,他就開始接案創作,還參加新人漫畫比賽,一舉拿到亞軍,這才漸漸地讓父母放心,畢業後便投入全職創作。

2017年,柳廣成接受香港藝術中心邀請,首次參加法國安古蘭國際漫畫節,那是全球最大的漫畫盛事,可以一次看盡來自各國且題材迴異、畫風別具一格的漫畫作品,這對長年習慣看日本漫畫的柳廣成而言,可以說是腦袋「資訊大爆炸」。

那時父母已經非常支持柳廣成創作了,他們覺得難得有機會去安古蘭,還塞一些錢,通通都要給他買書來畫畫參考用。換算下來,他拿到了約3萬到4萬元新台幣左右,全部都拿去買漫畫。

柳廣成抱著那堆漫畫回到香港,慢慢閱讀、消化,他體認到擁有創作風格是非常重要的事情。為了要撤底擺脫因為太喜歡日本漫畫而建立起的畫風,他還決定不再看《航海王》了,將自己徹底掏空,實驗各種媒材,最後才終於奠定現今以鉛筆線條為主的創作方式。

與此同時,柳廣成注意到香港漫畫市場逐漸不如以往,許多出版社收攤了,「要不要換個環境呢?」的念頭浮現在他腦海,而首選就是台灣。

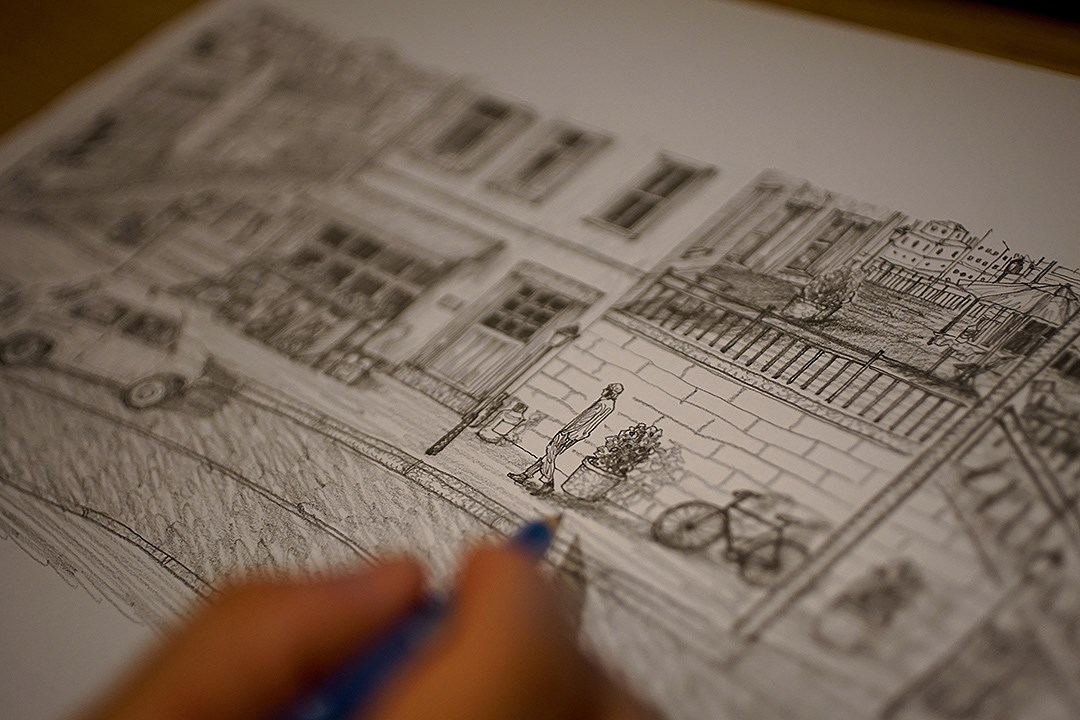

「我看到台灣最近幾年有各式各樣創作類型的漫畫家,都能夠繼續推出他們的作品。當然,我也知道台灣仍正在面對漫畫產業的困境,但出版社還在,還是有希望嘛!」手中握著鉛筆,柳廣成躍躍欲試,心中對台灣開始有了憧憬,逐步存錢,一點一滴要實現他的台灣生活夢。

但誰也沒能想到,說好50年不變的和平,怎麼會這麼快被打破。

反送中運動在2019年爆發,人們走上街頭,要為自己的未來拚搏,五大訴求,缺一不可,隨口號與行動如火如荼,藝術創作也成為街頭運動最大的支持力量,海報、旗幟、連儂牆、歌謠與網路串連,將人們緊緊牽在一起,雖然知道面臨的會是前所未見的危險,但他們卻篤定而堅強。

柳廣成暫緩了搬到台灣的計畫,他說,當時的香港是需要很多年輕人來努力的地方,「我可以晚一點再走。」

起初,他是跟著大家一起上街,但是否要跟其他創作者一樣,實際以畫筆投入抗爭,他是猶豫的。「我一直都在壓抑想一起跟進的情緒,因為要考慮的事情非常多,你會擔心會不會連累到家人、客戶,但又清楚知道,我是一個創作者,就是該去做這件事情。」

2019年8月11日,一位女性救護員在反送中運動中,疑似遭港警布袋彈擊中右眼,血腥震撼的影像,讓全世界都廣為關注。那讓柳廣成又想起在中國的歲月,「我在中國街上曾經看到狗活生生地被打死,那種荒謬卻又真的發生、世界觀全毀的感覺,就像我看到爆眼少女一樣,讓我無法忍受。」

於是他不再猶豫,動手畫下了少女,畫下了那些需要戴著頭盔、穿戴防毒面具對抗警察的市井小民,以本名直接刊登於臉書上,表達對少女的支持。

柳廣成說,如果他使用虛構身分,把本來累積的群眾捨棄掉,傳播力量就不會那麼大了,「同時間我又看到杜汶澤等名人也站出來發聲譴責港警,我就覺得比較勇敢一些。」

港版《國安法》通過以後,柳廣成還是很勇敢,但他也明白謹慎的重要,從頻繁貼出新圖,慢慢地就降低發圖頻率,他還是會外出,不過看到警察就要快閃,「因為誰也不知道會不會那麼倒楣,就先被抓走了。但比起遊行示威,我知道我對社會議題發揮最大的功效就是畫畫,我要確保繼續能畫下去。」

既然如此,有想過乾脆就不要再畫時事創作了嗎?「我不想要因為《國安法》完全被抹煞掉發聲的勇氣,在《國安法》通過後,一下子真的少了很多人不再畫了,大家都會很害怕,雖然我畫的少一些,但我還是要畫,如果連我都不畫,那未來更多人一定都不敢畫。」

這些在反送中運動期間的一筆一畫,在2020年被蓋亞文化集結成為《被消失的香港》,優先在台灣出版,香港主流書店也見不到這本書,這些記憶隨柳廣成的畫筆,被傳達到各個角落。而他本人,也終於在今年抵達台灣,成為港人新移民一員。

要重新建構一個家,對柳廣成來說已經是很輕鬆的事情了。

「我認為家是一種獨立的空間,這是很功能性的解讀,只要是屬於我的私人空間。這個家,它不一定要永遠扎根在哪個地方。」

柳廣成說,以前他來台灣,明明是第一次來,但感覺很妙,好像很熟悉。台灣的城市風貌有京都的感覺,樓房不像香港那麼擠又窄,招牌還是他看的懂的中文字,一切都很剛好。

而最重要的,當然還是人們的包容,「我上次去居酒屋,和別人隨機聊天,有一個人當面跟我說他很討厭香港人,我們聊過後,他也肯定我不是那種他所討厭的香港人,可以去討論來化解成見,我覺得台灣的包容力真的很強。」

香港到日本,日本再到中國,從中國又回到香港,如今則漂到了台灣島上,柳廣成像朵浮萍,在不得不隨波逐流的歲月裡,他已經知道什麼是自己的根基,來去自如,自在輕盈。不管未來世界變怎麼樣,想必他還是悠遊其中,繼續畫下去的吧。