貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北【專訪】

文:黃淑芳

台北,是什麼樣的城市?如果給它一個顏色,該是冷色還是暖色調?對外來客而言,它究竟是友善熱情的,還是冷酷無禮的?從白先勇筆下,到最近引發熱議的串流影集,每個世代的台北人樣貌,總是能夠激起討論。

「多年後我憶起台北。我總是一個人的。我從來沒打扮得像一個台北人。我是無臉人。也不會有臉。我受過委屈所以我沒了臉。(中略)一座城市你獲的愛有多少。傷也有多少。我不恨。我誰都不恨。因為我沒有臉。沒什好說的。」——《多年後我憶起台北》

19歲從馬來西亞來台北念書的馬尼尼為,在這裡結婚生子、養貓、創作。她寫詩、寫散文、畫畫、教課,一回頭發現竟已在台北待超過20年,比家鄉還久。台北給了她一些愛,也給了她一些傷。這愛恨交織成為柴薪,燃燒創作動能,10年來出版詩集、繪本超過20本,得過金鼎獎、鍾肇政文學獎、台北文學獎,與愛貓阿美一起累積了一票鐵粉。

新書《多年後我憶起台北》是馬尼尼為想像未來有一天她離開了台北,隔著一段時空回望這座讓她歡喜讓她憂,讓她用作家身分活過一場的城市。我們讀到一個異鄉人的疑惑與不解,比方說對南國兒女來說永遠太冷的冬天,與對門貼近到幾無隱私、隨時都有鄰居在搬家裝修的老公寓;也讀到她因為餵浪貓結識志同道合的鄰居,開始有了一點依靠。

永遠不會是台北人 但也沒辦法離開

馬尼從來不覺得自己是台北人,或者有一天會變成台北人。那麼,現在她與這個讓她受過很多傷的城市是什麼關係、與台北和解了嗎?她歪著頭想了一下:「是一種生存的關係。」

台北給了她舞台,給了她創作所需的資源和支持,被家人罵不事生產「寫那些不能賺錢的東西」,馬尼花了很多力氣、拚命地讓自己生存下來,她勤快投稿、寫專欄、參加文學獎、投企畫案爭取出版補助、開課教繪本製作,「如果回去馬來西亞,就沒辦法有這些資源,沒辦法寫作、創作,我跟台北最強的關係是這個。雖然前面是恨得要死,但現在我也沒辦法離開。」

19歲初來台北,最不適應的是什麼?這個問題讓她猶豫了一會兒、斟酌著措辭,然後這麼回答:「眼光,別人看不起你的眼光。」

日常生活的不同,對一個年輕人來說都不難適應,難受的是「別人看你的眼光,覺得你是馬來西亞人你好像比較弱,但你又說不出來自己難道有比較弱嗎?為什麼別人會因為身分而看不起你,原因到底是什麼?我大學4年都在這種困惑裡,這個困惑累積了很久,可能後來也成為創作的動力吧。」

她並不是抱著綺麗的幻想來台灣,但也沒想像過會面對這樣的眼光。這個從小就有點叛逆的少女來台北念大學,是因為當時有一種強烈的心情覺得必須離開家鄉,必須去一個「沒有辦法那麼容易可以回家的地方」,台北沒有語言障礙、生活開銷還行,她就這麼來了。

台灣人以友善、溫暖著稱,但馬尼沒有感受過這一面,她在台北幾乎沒有朋友,在同一間房子住了快20年不認識半個鄰居;兒子10歲了,沒有結交過任何「媽媽友」。直到近幾年餵養附近的流浪貓,才認識了幾個志同道合的鄰居,才知道有後援是什麼滋味。

「有了這些人之後,對台北的感覺當然會有不同,以前是很孤獨的,回來就自己一個人,在路上也不會碰到什麼人,自己一個人活著。當然現在還是很孤獨,但有鄰居是一個很大的突破。」

我想學學怎麼去愛人、怎麼對別人好

馬尼在新書裡寫到,過年時跟老朋友見面,她會問他媽媽對他好的一些小事、家裡是怎麼過年的、年菜是什麼,「我想聽更多。我想從那裡學學怎麼愛別人、怎麼對別人好」。讀來令人動容,對照著以往尖銳多刺、怒氣滿溢的文字,這個在異鄉受到傷害、難以反擊的女孩,多年之後怯怯地伸出手,想要展開一些新的什麼。

與她聊到這段文字,馬尼點點頭進一步解釋:「我在馬來西亞其實不知道怎麼去愛人,在台北,自從寫作之後,感受到蠻多⋯⋯別人對你的愛是怎麼表達的。從小家裡兄弟姊妹多,(對愛的表達)比較隨便,可能沒有什麼經驗。創作這幾年,感受到台灣人對我很實際的支持,很多吔,很多。」

比方說:「你幫我畫我家裡的貓」「你教我畫」「幫我特製藏書票」,然後付費給她。或者在她出書的時候一口氣買10本,或者付費去上她的課,來上課時帶一點什麼東西給她。

「講出來很不好意思,都是很實用的東西。大家都用他們自己的方式對我好。」語調一直很平靜的馬尼說到這裡略顯激動,「他們用買你的創作的方式支持你,讓你覺得『你有用』,不是把你當乞丐。會這樣做的人其實很難得吔!」

收到別人對她的好,她就去幫動物。拿到一個獎、一份獎金,她就去為流浪動物做一點事。有時候動物那邊需要的錢很多,她就努力寫稿,拿去付飼料、罐頭、醫藥費。她每週固定到郊區的流浪動物收容所當志工,也在住家附近餵浪貓。

貓給了她一個家 也是最完美的同事

在艱困的異鄉、煎熬的婚姻裡,貓,是她的救贖,支撐著她度過無光的日子。有了貓,她在台北才有了家的歸屬。

現在家裡有3隻貓,每天早上送兒子上學、餵浪貓之後,馬尼就在家「上班」,貓就是她的同事,有時直接貼著她的筆電躺著睡。下午她會跟「老婆」阿美一起午睡,然後趕在接孩子下課前「下班」。她的創作靈感都來自阿美,「你說怎麼會有那麼棒的貓!真的太不可思議了。」圓框眼鏡後面的眼睛,講這句話的時候亮得不得了。

馬尼帶我們回家看阿美。這隻三毛貓完全不怕人,看見陌生人進來,牠飛快湊上來嗅聞來人褲腳,聞完這個換那個,行進間直直用力撞你小腿要你讓路。馬尼歡天喜地摟著哄牠拍照,阿美還會定定地看鏡頭,一派明星架勢。「怎麼會有那麼厲害的貓,對不對?」這時的馬尼放下所有防衛,眼神夢幻,宛若少女。

這日子美好得難以置信。

模糊虛實界線 用創作轉化情緒

馬尼的創作大膽直率、生猛有力,不論是詩、散文、雜文,還是版畫、繪本,都填滿超出紙面的情緒張力,幾乎撐破紙頁那樣強大的張力,刻意模糊虛實界線,絕對屬實的只有她的情緒。

「我從來沒有把發生過的事如實寫出來,發生過的事省略掉情節,剩下的就只有情緒。處理情緒最好的方式就是創作,這點我有很多經驗。」對馬尼來說,創作一定要經過轉化,轉化的過程讓她開心,例如她把貓畫得比人還大,畫著畫著就覺得開心。「如果一切都很寫實,好像只是在跟世界證明我有畫得很像的能力,那有什麼了不起,會畫的人很多啊。」

創作處理了情緒,那些憤怒、怨恨、詛咒、委屈有了去處,便可以在日常生活扮演世俗的角色:媽媽、妻子、媳婦和連帶而來的瑣事,平心靜氣地面對吃掉個人時間的各種魔物。

只用句號沒有逗點 因為不說廢話

馬尼的文字有個明顯的特色:幾乎全用句號,沒有逗點。她自己回頭想,好像就是從「多年後我憶起台北」這篇文章開始的。她寫的時候完全沒有意識到這件事,發現時也不想改了。

有人告訴她,她說話的方式就是這樣,一句一句,一句一個句號。她後來想想還真的是這樣,別人問什麼,她就答一句。第一次辦新書發表會的時候,她很驚訝台灣人怎麼那麼會講話,一講一大串,「他講完一大串,我的回答只有一句話,主辦方覺得我講得太少了。可是我就是這樣過來的,我覺得不用講太多話。」

現在馬尼也可以講一大串話,她強調這不是語言能力的問題,而是語言習慣的不同。「在馬來西亞我們很少講那麼長的話,我們講話通常都很簡短,而且沒有『廢話』。」

所謂的「廢話」,也不是貶意。她指的是台北人很習慣掛在嘴邊的「謝謝」「對不起」這種話。「台北人一整天可能要聽到4、50句謝謝,一個便當店老闆一天不知道要講多少次謝謝。在馬來西亞不講這些話。」

前一陣子馬尼確診COVID-19,兒子三不五時衝進房間問她:「媽媽你還好嗎?」這句話對她來說也是廢話,因為對病情一點幫助都沒有。「我知道這是他表達關切的方式,到最後我可能也會被潛移默化去講這種話,但我心裡會想『完蛋了』。」

自由的創作靈魂

討厭被貼標籤、討厭「新住民」這個名詞,馬尼尼為最在意的是自由、不被框架,她希望她的作品讓人分不清楚是小說是散文還是詩,愈沒辦法定義愈好。

她知道自己的作品不討喜、不主流,讀完會不舒服,但這不是她能決定的,「想想我真的很虐待我的讀者,但是我沒有辦法去想要寫給誰看、會有多少人喜歡我,我沒有頭腦去想這些。」

《多年後我憶起台北》以溫柔暖心的「貓日記」收尾,讀來像是放下了、告別了舊日的怨憎,新的美好開始發生。不過,馬尼挑著眉糾正說:「那個結尾是設計過的,這本書給人一種塵埃落定的錯覺,最後找到鄰居了。但也可以不要放那個好的東西,因為那個好的東西在生活中可能只是一點點而已。」

終舊是受過傷的靈魂,她不敢讓自己輕易相信那些微小的美好。

台北生活最苦的階段已經過去。需要自由、獨處空間的馬尼,現在過著她形容為「美好到不敢想像」的生活,只要照顧兒子跟貓,其他時間都可以拿來創作。得到台北文學獎年金獎,讓她第一次感覺自己像個作家——有人給你錢讓你好好在家創作。她恨不得寫慢一點,好好享受這個時光,偏偏一下子就寫完了。

「我知道這長長的毀壞之後,我必定變成另一個人。(中略)這以後,我會緩緩地舒展開來,我一定會開出一朵奇麗之花。」——《帶著你的雜質發亮》

「我不知道自由什麼時候會消失,但我用作家的方式活過。有過,就好了。所有的東西都沒辦法長久,有過,就好了。」馬尼堅定地說。

這個小女人帶著她的貓和孩子靜靜生活,在台北開出奇麗之花,閃閃發亮。(編輯:侯少婷)1111014

活動預告:

馬尼尼為的台北與貓──談文字、繪畫與創作

時間:10/16(日)15:30-17:00

地點:華山青鳥書店(台北市八德路一段1號2樓)

- 2025/02/13 19:12

- 2023/02/06 10:19

- 2023/01/03 08:14

- 貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北【專訪】2022/10/14 09:24

- 2022/10/08 18:26

- 2022/09/28 13:23

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

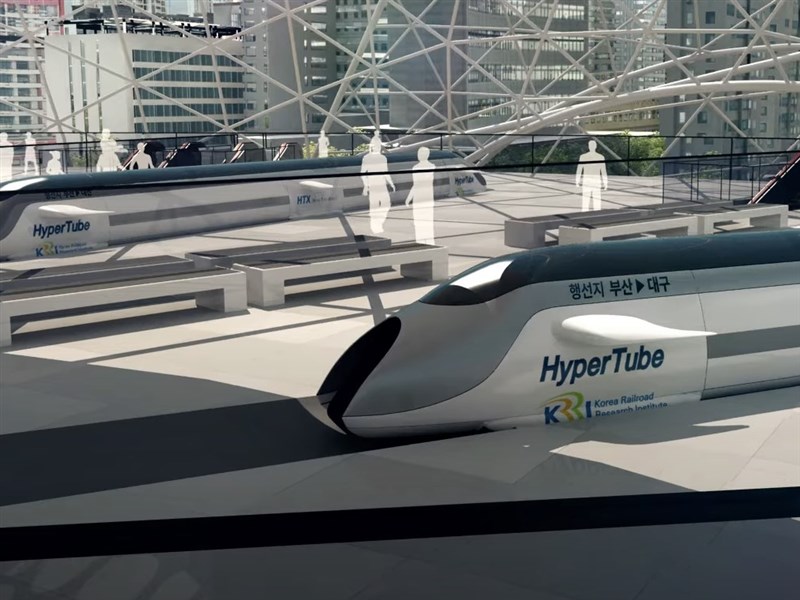

![韓國研發真空管高速列車 首爾到釜山只要20分鐘[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebCover/420/20250409/1013x760_82991718087.jpg)

請輸入正確的電子信箱格式

請輸入正確的電子信箱格式