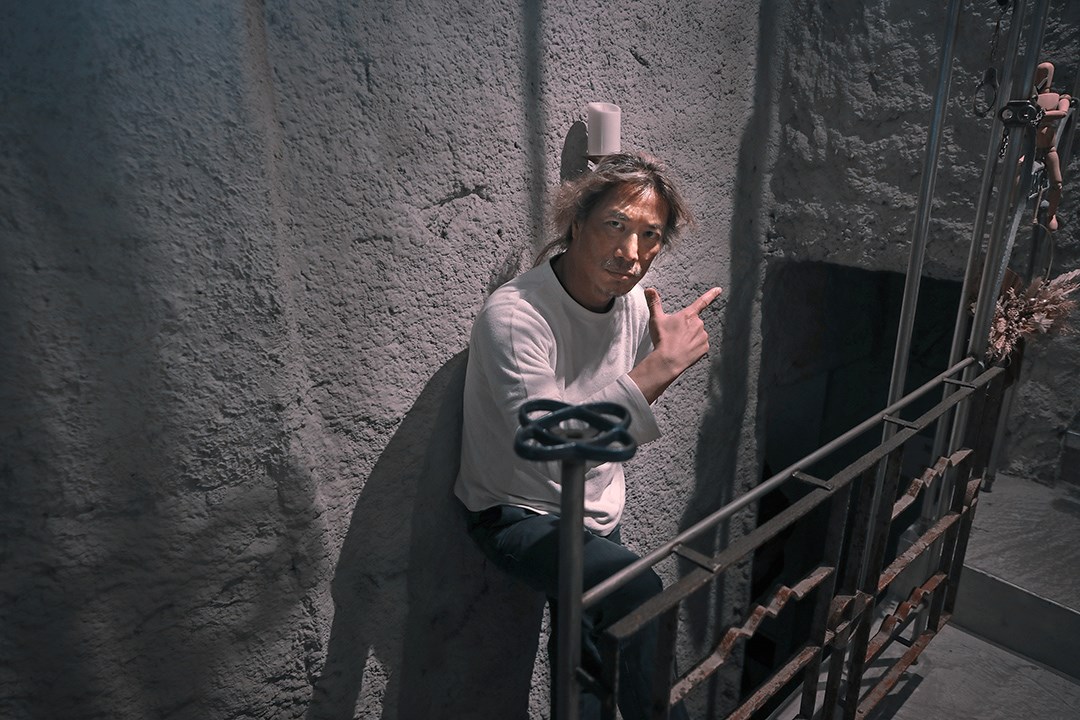

被學者指責破壞台灣文化 朱約信在正經與不正經之間吟唱

歪歌存在的意義是什麼?歌曲的好壞又該如何區分?金曲歌手朱約信(豬頭皮)上個世紀90年代發行《豬頭皮的笑魁唸歌-我是神經病》專輯,被譽為台語嘻哈第一人,他同時也是新台語歌運動的成員,2000年更以《傲骨人生》專輯獲金曲最佳方言男演唱人獎,生活化的語言及充滿幽默的歌詞,一新台語歌耳目,然而他的歌曲也經常和歪歌畫上等號。

「對主流媒體而言,我的歌曲就是歪歌,但相較與夜總會、原住民的歪歌,我這個其實不算什麼,根本清湯掛面,不夠看。」

畢竟「歪歌」很難定義,多「歪」才算「歪」?沒人說得準,不過朱約信認為,歌曲本來就是心的聲音,沒有高低好壞之分,雅俗之別只是世人強加的標籤。

為莊永明的詩譜曲 被視為人才

朱約信提起一段陳年往事。

朱約信曾寫過一首歌叫〈攏是為著汝失落的心〉,將已故文史學者莊永明的兩首詩(攏是為著汝)、〈失落的心譜成歌)譜成一首歌,這是莊永明寫給台灣的情詩。這件事緣起於朱約信去參加簡上仁的音樂研習營,當時莊永明還健在,剛好來上課,莊永明帶自己的兩首詩來,請學員回去譜曲當作練習。「1991年我在水晶唱片出第一張唱片,就收錄了這首歌,莊永明後來聽到了,非常高興,還在自立晚報發表一篇文章,說我是人才之類的……」

不過到了1994年,朱約信推出《豬頭皮的笑魁唸歌-我是神經病》專輯,一次在誠品遇到莊永明,「他就指著我的鼻子罵,說台灣文化好不容易經過眾人的努力才有現在的地位,你一下子就把人家破壞掉,指責我破壞台灣文化,之後我都很怕遇到他。」

朱約信猜測,莊永明針對的應是專輯裡收錄〈放尿歌〉這首歌,裡面寫著「透早起來欲放尿,放賈爽快嘛戚叉叫」等屎屎尿尿的歌詞,莊永明可能被這個部分激怒了。

來自底層的聲音 同樣是文化

朱約信說,水晶唱片曾出過一張專輯叫《來自台灣底層的聲音》,「為了這張唱片,我跟著公司去做田調,有一次去台南訪問從事那卡西工作的吳武雄老師,他即興唱著有關男生小便怕被小姐看到的情景,他覺得很好笑,就將它錄下來。」

朱約信後來才知道那是一首日本歌,曾被黃西田翻唱成〈愛某不驚艱苦〉,他將這首歌改編,再加上自己的想像,才成為這首〈放尿歌〉。整首歌都在講尿尿的事情,推廣小便要認真、謹慎、不能潦草,歌詞中不乏「放尿若無暫無節三輪半汝著軟格格」、「放尿若袂順式著愛傳彼囉金絲膏佮吊膏」等逗趣的金句,但對莊永明而言,這些言不及義、粗俗不雅的歌詞,正是在毀壞台灣文化,「但我對他的理解完全不認同」。

朱約信認為,像鄧雨賢、李臨秋等前輩音樂家的東西很文雅,人們會說這個是文化;到了嘉義鄉下地方,若聽到老人家唱〈駛犁仔歌〉,唱一些男歡女愛,「難道這個就不是文化嗎?放屎、放尿、洗身軀、交歡,都是文化啊,這些殿堂學者為什麼要排斥這些東西?當然人家是長輩,我不好意思去反駁他。」

台北兩件事 台南人受不了

朱頭皮熱愛音樂,對任何音樂都沒有設限,都想去嘗試,就像他本來也不懂嘻哈,不知道什麼是嘻哈,只是因為唱片公司想開發這個路線,就叫他去弄,他也不排斥。

朱約信說,1990年因為林強的〈向前行〉掀起一陣新台語歌的旋風,大家開始嘗試台語歌的各種各能性,他因為曾幫男團The Party寫歌,為〈MONKEY在我背〉填詞,真言社的老闆倪重華十分驚豔,就叫他繼續寫,朱約信後來才又寫了〈我是神經病〉,倪重華覺得這不適合The Party唱,改叫朱約信自己唱,才催生第一張台語嘻哈專輯。

提起〈向前行〉,朱約信說,那是林強寫他從台中來到台北,「那是他夢魅以求的地方,什麼好康都在這,但對我而言卻不是這樣。」

朱約信是台南人,1985年考上台大大氣科學系,「我不是因為台北多好康所以要來台北打拚,我對那首歌的內容沒有什麼認同,但台北有兩個東西對台南人而言很痛苦,一是東西貴,一是東西難吃,台南隨便一個不知名的牛肉湯都很好吃,寫〈我是神經病〉,一是諷刺林強的歌,台北有什麼了不起;一是諷刺我自己,台北東西這麼貴,東西又難吃,我幹嘛來這樣?我真是神經病。」

結合西洋嘻哈與東方說唱 開創台式念歌

為了創作嘻哈歌曲,朱約信煞費苦心,買了一堆書研究hip hop是怎麼回事?國外歌手唱的內容都是什麼?再來是去聽國內說唱表演藝術家楊秀卿的念歌,研究這些說唱藝人都唱些什麼,?怎麼唱、怎麼念。

朱約信發現,念歌有一種特性,有旋律就唱,就算沒有旋律,用講的本來就有旋律,兩者的節奏及旋律結合,會產生一種特別的效果,因為台語本身就一種melody language,是一種有旋律的語言,「透早起來洗面洗喙,裳與褲穿好就卡緊來出門」,把口白念出來,順著它的聲調就能組成旋律,「台語本身就有這個特性,搞不好比英文更適合做『念』的音樂。」

朱信說,他試著將西洋、黑人、街頭的hip hop,以及台灣數百年來曾經出現的念謠、說唱等半念半唱的歌謠做結合,希望能寫出很「屌」的音樂。

朱約信認為,只要有個音樂的根,不管你做什麼類型,都有辦法做出一番新氣象。

朱約信的音樂之根來自於長老教會的教育,「我在長老教會長大,音樂教育是基礎,一定會視譜,熟悉莫札特、巴哈的音樂,學校是不教音樂的,教會小孩幾乎都會視譜、唱歌。」

民歌運動對朱約信也產生影響,小學三年級,朱約信的父親為他買了一把吉他,「我就開始唱雨中即景,龍的傳人這些歌」,到了上大學,參加一些詩歌創作比賽,寫個兩首歌,從此踏上音樂創作之路。

回去改歌 愈改愈髒

因為朱約信大學時期經常參加學生運動,歷經解嚴前後的狂飆年代,連帶影響他在詞曲創作上的百無禁忌與自由奔放,他做民謠、文學、歷史、批判性草根等音樂,更投入嘻哈、繞舌路線,經常放飛自我,歌詞十分接地氣,且充滿新鮮感。

不過他也感謝唱片公司給他自由,他提到有一次到唱片公司開會,提到〈來放尿〉這首歌,老闆跟他說,「朱老師這首歌會不會太髒了?我說那我回去改一下,結果愈改愈髒,但老闆也聽不懂台語。」朱約信大笑。

朱約信說,在《出版法》還存在的時代,所有歌詞都要接受新聞局的審查,「過去唱片背面常會註明『審365』字樣,說明某首歌通過了審查會議,在第幾期的審查會議接受審。所幸隨著出版法的廢止,後來就不必了。否則後來寫的那些『歪歌』恐怕都過不了關。」

朱約信說,音樂沒有好壞之分,也不該有正經跟不正經(歪)的分別,只有這首歌在這個地方唱、播放是否合適,〈可不可以放進去一下下就好〉在北藝大唱合嗎?〈鵝媽媽出嫁〉在某些地放可能也不適合,「歌就是什麼人剛好在什麼地方相遇,以及聽的人喜不喜歡,如此而已。」

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章