Woodstock:嬉皮迷幻,傳頌至今的理想國

1969年世界發生了很多事,尼克森(Richard Nixon)就任美國總統、紐約發生石牆(Stonewall)暴動、阿波羅11號登上月球、英國廢除死刑、日本的哆啦A夢開始連載、台灣島內中視開播。或者其實也能說,1969年跟後來的每一年一樣,發生了很多事,沒什麼特別。

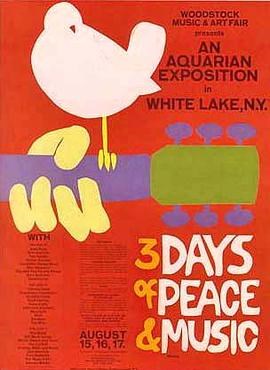

但那個夏天,有群人籌劃了場失控、瘋狂,卻滿溢著愛與和平的音樂會,稱Woodstock Music & Art Fair(下簡稱Woodstock)。這一年的夏天,後來的許多人們都認為,很特別。

Woodstock

Woodstock音樂祭舉辦於1969年,距今已50年。當時約翰.羅柏茲(John Roberts)、喬爾.羅斯曼(Joel Rosenman)兩名年輕人在華爾街日報上登廣告:「握有充裕資金的年輕人,尋找有趣、合法的投資機會和商業提案。」亞提.克恩菲爾德(Artie Kornfeld)、麥可.蘭(Michael Lang)注意到了廣告並且主動聯繫,四人立刻聚集討論,決定辦一場戶外音樂藝術節。

一開始找尋場地即遭遇挫折,本打算在紐約近郊的一處工業公園舉辦,並且付了訂金,卻因為預估參與人數過多,而遭到當地的鎮民委員會否決提案。所幸在舉辦前的一個月,在引薦之下成功商借到紐約郊外Bethel小鎮的一座農場,場地問題才解決。

Woodstock舉辦的日期為8月15日至17日,三天的套票為18元美金,票一預售就賣出超過18萬張,主辦單位預估將有20萬人到場。但因為場地的臨時更換所以準備不及,加上比預期更多的遊客湧入,後來轉變為免費音樂會。

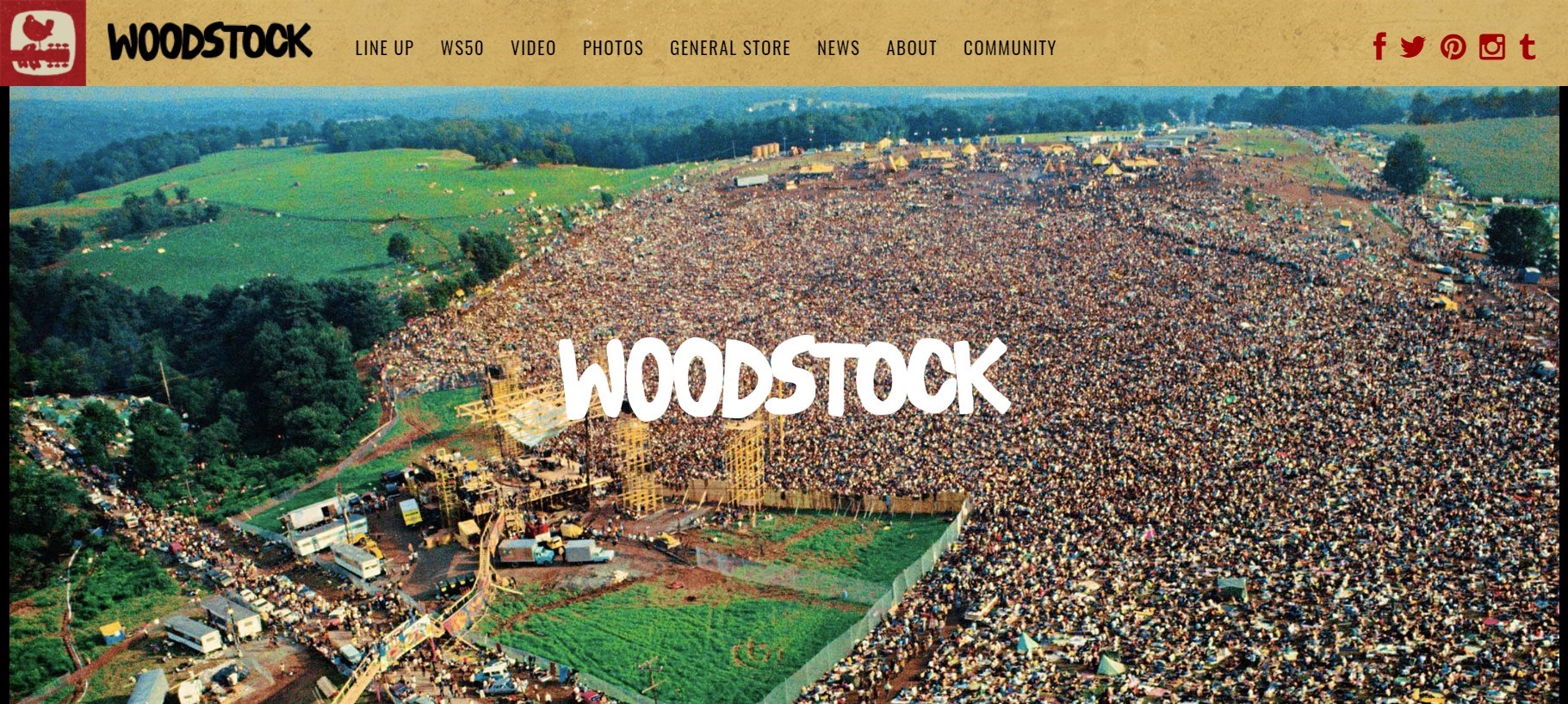

這三天總共有32組歌手及樂團登台,表演持續3天3夜,超過40萬的觀眾參與。在當時因為衛生不良、補給不足以及造成周邊交通癱瘓等原因,而普遍被認為是一場災難。但是也因聚集史無前例的觀眾人數、混亂卻未造成任何人受傷、音樂人在演唱會後對音樂界的影響等原因,而開始被討論、研究、傳頌至今。

為了重回這場音樂會,文化+邀訪了文化人張鐵志,他在年初出版了《想像力的革命:1960年代的烏托邦追尋》一書,回顧了整個60年代的狂飆、反叛,希望能藉由他的書寫、觀察,略微窺探那年代中長出的,那些美好的想像與悲催的混亂。

狂飆的年代

60年代的世界,從二戰後的戰爭陰影逐漸復甦過來。美國也沒有例外,身為世界龍頭的強權,西方文化的霸權,美國在戰後經濟復甦的速度飛快,社會中的各層面也因為經濟的推力,不斷地向前走去。

影集《廣告狂人》(Mad Men)中,鏡頭對準了一堆廣告人,西裝筆挺踏在紐約麥迪遜大道,走入大廈高樓,每天在辦公室裡派對、飲酒,影集中的每個跟廣告產業沾上邊的人,看起來日子都過的鬆快寫意,消費社會在1960年代到來,那是最炙熱的年代,經濟、物質生活都是前所未見的滿足。

美國的60年代以甘迺迪(John F. Kennedy)當選揭開序幕,自由主義籠罩之下,民權運動、反文化、黑權、冷戰這些元素在其中狂奔。嶄新的年代給了人們希望,卻從不驚訝地總伴著失望,代表自由派陣營的甘迺迪,在任內第三年遭到刺殺;把民權運動推向高峰的馬丁・路德・金恩(Martin Luther King),在汽車旅館中被人暗殺。還有許許多多的暴動、示威,讓本綻放盛大的美國夢之上,霧霧地貼上了一層陰霾。

張鐵志在〈胡士托:從反叛的烏托邦到烏托邦的反叛〉一文中,劈頭便道:「六零年代末已經不是一個愛與和平的時代,而是恨與戰爭:不論是是美國內部的憤怒與革命,或者是美國在東南亞土地上的戰爭。」但那些令人悲傷的土壤之上,還是長出了令人驚喜的豔麗。

那場傳說中的音樂會,Woodstock,就發生在1969年,60年代將結束前。Woodstock 在紐約附近Bethel小鎮的牧場舉辦,號稱聚集了超過40萬人參加,三天三夜、不知歇息為何物的狂歡。

後世對這個音樂會有許多傳說,但脫不了對脱序者的標籤、嬉皮的刻版印象,搖滾樂、性愛、毒品等圖像,這些圖像被串在一起,人們一想到就覺得糟,糟的其實不是這些表象,而是深層裡的反權威、反體制。

嬉皮與搖滾樂

要談Woodstock,維基百科內容被寫上「長期關注搖滾樂與社會運動之間的關係」的張鐵志,當然是不二人選。

採訪那天碰上颱風前夕,雲層青黑厚實,風勢已至,細雨雜沓,天空隨時都將壓下來似的。我們看著天色發愁,得拍照啊。

張鐵志一身輕裝,斜背個帆布包,也隨我們看著天,「Woodstock當時也是雷雨後,滿地都是泥巴,拍起來搞不好更有感。」他一派輕鬆,頭髮漾著油亮,濕漉漉一片,時序若倒轉,他看來就像是即將前往音樂會的嬉皮。

進了室內,他也不顧旁人遞上的毛巾、吹風機,擺了擺手,說了起來,「Woodstock今年都50週年了,在這個時候談這件事,真的是別具意義,就像我書裏有寫⋯」同事趕忙掏出那本書,希望他了解我們對50年前的那場盛會,是多麽的引頸。

「60年代那麼翻天的革命,選出來一個很保守主義、種族主義的尼克森總統,彷彿是革命的挫敗。」撥了撥頭上的濕髮,選定了切入點,嘴巴一開一闔,張鐵志沒有再停下來。

革命挫敗,挫敗其實無所謂,自古以來的硬道理,打不贏就逃,輸了更是要逃到沒人找得到的地方去,而那一群在社會巨大系統裡逃竄,漠視既定規則的年輕人,就被稱為嬉皮(Hippie)。

嬉皮文化在60年代的流行,是一個相當重要的觀察點,張鐵志剛出版的書中其中一章,細緻地談論了他所觀察到的嬉皮姿態源起。「他們不是頹廢地自我放逐,而是要尋找一個美麗新世界。他們是要對異化的資本主義工作倫理、如機器般的官僚體制、人與人互相憎恨與殘殺的世界,進行一場烏托邦式的反叛。」那一切都從舊金山開始,「人們稱他們為嬉皮或花之子(children of flower)。」

書中他也提及《時代雜誌》在1967年以〈嬉皮:一種次文化的哲學〉作爲封面故事:「為了改變體制,嬉皮們希望創造一個全新的社會,一個豐盛的精神世界。他們揚棄傳統的思維:西方的、生產導向的、目標導向的等。」書中這一段話很醒目,特別被引號框了起來,下面張鐵志的補充,「這種哲學似乎意味著嬉皮們更關心腦袋裡發生的東西甚於世界上發生的事。一般常區分60年代反文化的兩條路線,一是政治反抗,是對政治和社會體制的改造,另一種則是嬉皮文化,追求心靈和生活方式的解放。」

嬉皮文化在當時,對於資本主義爆裂增長以及消費社會的全面壓境,是一種結實的反動。而搖滾樂與LSD,成為一種介質,成為通往烏托邦的門票。「Woodstock,他會是那個時代的迴光反照。」張鐵志手還亂擺著,下了這個結論。Woodstock 所發生的1969年,美國正處於相當緊繃的態勢,「六零年代後期是很血腥暴力。」張鐵志這句話語重心長,像是那個時代還未遠去。

三天的烏托邦,逃避現實的神話?

那個60年代的後半段,張鐵志說美國反戰主義高漲、民權運動沸騰,所有人都生活在恐懼及憤怒之中,沒有一個階級倖免。「這是一群嬉皮,躲在一個小小城堡,但外面是非常血腥暴力。」他頓了一頓,「我說是躲避,但並沒有扭轉時代走向。」

但Woodstock起因,並不是為了建立烏托邦,而是為了賺錢,「69年的Woodstock,可以說是看到搖滾樂的一個商機的開始。」這個事實不知為何,讓人感覺有點沮喪,可能也與張鐵志銳利的語氣有些關係。

Woodstock起始於麥可・蘭(Michael Lang)、約翰・羅柏茲(John Roberts)、喬爾・羅斯曼(Joel Rosenman)和亞提・克恩菲爾德(Artie Kornfeld)這四個年輕人,手上擁有一筆資金,想用這些錢再撈上一筆。那時流行正熱的搖滾樂衝進了他們的腦海,決定辦場音樂會,為期三天,一張票18塊美金。他們預估會有20萬人參與,因為光是預售票,就已經賣了18萬張。

找到場地塞下那些狂熱的搖滾樂迷是首要之務,紐約的沃基爾鎮中的一處磨坊工業公園,正是他們一開始選中之處,在那年春天就已經付了10000美元的訂金,但7月時,鎮委員會訂了法,嚴明超過5萬人以上的集會都需經過批准,Woodstock的提案被否決。

2007年出版《Taking Woodstock: A True Story of a Riot, a Concert and a Life

》一書的艾略特.提伯(Elliot Tiber)(也是李安拍攝、在2009年上映的《胡士托風波》改編藍本),在書中提及他及時引介了麥克斯・耶斯格(Max Yasgur) 2.4平方公里大的牧場(此事在維基百科上有些出入,創辦人蘭表示提伯只是引介了一個地產業務員,是業務員介紹了牧場),解決了場地的危機。牧場為一個盆地,製作團隊在盆地底部搭建了舞台。

人潮開始湧入這個小鎮,超過預期的多,撞破了圍欄,癱瘓了交通,整個城鎮和周邊的聯絡因為負荷不了如此龐大的人群,完全失能。滾石文化在2003年出版的《烏茲塔克口述歷史》中,作者喬伊・麥克沃(Joel Makower)在前言就提及:「當時,從許多方面來看,烏茲塔克音樂節被定義為災難事件。」匆促的換場地,以致於許多的前置作業被打亂,「包括音樂節場地的大門和圍欄這二項主要工程,也就未能如期完成,使得製作單位最後只好讓蜂擁而至的大批觀眾免費入場。」

這場音樂盛會,從混亂中、泥巴中,橫空出世,共有32組的表演者(都是當時、甚至後世在音樂殿堂的神話級人物),超過40萬的觀眾在紐約郊外的這個小鎮,瘋狂了三天三夜。

隔年發行的現場專輯、紀錄片,記錄下了震動半個世紀的珍貴影音,舞台上,Jimi Hendrix改編過後迷幻的美國國歌、當年鄉村搖滾的超級新星清水樂隊(Creedence Clearwater Revival)、瘋狂、真切的讓人無法不著迷的Janis Joplin;舞台下,嬉皮打扮的年輕人,或站或臥一臉幸福,草叢中的交歡、沼澤旁的迷幻藥,再真實不過、無法再現的那些時刻,不會再來臨的烏托邦國度。

改變世界,未完待續?

已經聊了一個小時,張鐵志疲態未顯,但語速慢了下來,「Woodstock在那個時間是必然,但無法複製,必須放在時代脈絡被理解。」可是時代脈絡裡有些什麼?「嬉皮文化是1969年之前2年前的文化,年輕人想要尋找一個烏托邦,面對那個暴力的社會尋求的另一個出口。Woodstock是60年代最後一搏,是一整個時代的文化累積,濃縮在三天三夜。」

歷史不斷在輪轉,所謂奇蹟,天時地利人和缺一不可,張鐵志又撓了腦門,「如果沒有那個脈絡,現在要辦Woodstock,就不太可能。」他說美麗的東西都短暫,霎那不可能真的成為永恆,「那是一個短暫烏托邦,那三天之後,面對的還是種族主義、戰爭,並沒有改變世界,只是暫時逃避。」

驚世盛典後,花朵來年又再盛開,嬉皮卻已不再嬉皮,世界只能還是本來讓人無聊的那個。張鐵志說:「我始終覺得這是一個辯證關係,一個青年文化、一個地下文化出來,商業文化會想要吸納。」沒人逃得了生活,資本主義看起來終究比較像是勝利的一方,賺錢要緊,「有時候被收編,有時候可以衝破(商業),搖滾樂也是這樣,當被收編吸納後,就變成是守規矩的文化。」他舒了很長一口氣,沈默揣住整個房間。

「不用把Woodstock神話,但也不用遺忘。」像要反抗過於寂靜的窒息,張鐵志吐出了這段話,被擊中的是我們,「任何文化都可能改變世界,電影、音樂、文學,都在改變人們的想法和價值,這就是改變。」

「改變不是一次的選舉,或是一場革命,而是漫長的價值改變,這是文化可以做的事情。」他嘗試講些樂觀的話,告訴我們改變其實總是發生,得有耐心,但我們眉頭都已經皺得發酸,「當年嬉皮的價值、主張,其實都一點一點的滲透到當代,同志運動往前走,種族、性別議題,都還是慢慢延伸。」嘴角下撇,他思索著得為今天下個結論。

「文化上的革命,畢竟還是漫長,不是一個戰役就能成功。」

採訪結束,外頭下起了大雨,可能與當年Woodstock前那場雷雨一樣。

雷聲,震耳欲聾。

時代眼淚:2019年重現Woodstock的失敗

自2018年下半年起,Woodstock原始創辦人之一的Michael Lang,就汲汲營營四處奔走,打算在今年 Woodstock屆滿50週年之際,重現當年這場傳奇音樂盛會。最初計畫於8/16-8/18在紐約州舉辦三天,希望吸引15萬人以上聽眾,而且很快獲得來自日本電通的投資。

這並不是Lang第一次打算重現Woodstock,他在1994、1999年也各自辦過再現Woodstock音樂祭,可惜都不怎麼成功,1999年那次甚至引發暴動和性侵事件,灰頭土臉收場。不過Woodstock招牌畢竟夠大,很快就獲得Jay-Z、the Killers和Santana等大牌藝人點頭參加。

可惜接下來就是一連串的災難,Lang和電通因爭議對簿公堂,而且活動籌辦進度嚴重落後,3月下旬才確定藝人名單,但Bruce Springsteen、Beyonce等人都未參加,預定4月下旬才開始售票,而且將參加人數目標下修到10萬人。

最慘的是最關鍵的場地問題,Woodstock 50原定在紐約州Watkins Glen的F1賽車場舉行,但是一直無法獲得許可,Lang只好把場地移到同為紐約州的Vernon,這時已經是6月,距演唱會開幕日已不到兩個月。屋漏偏逢連夜雨,因為音樂祭計畫一直無法獲得當地政府的公共安全等要求標準,Lang還是無法拿到許可。

Lang於是孤注一擲,把最後希望押在Meriweather Post Pavilion之上,但這是一個位於馬里蘭州森林裡的場地,而且此時參與人數目標已再下修為區區3萬人。最終,Woodstock 50音樂祭終於宣告死亡。

Woodstock 50的失敗,既來自於現代法規繁瑣的要求、商業活動的複雜性,或許也有著外界最初的擔心──Woodstock傳奇,和現在的年輕人已經沒有太大關係,他們既不明瞭,也不關心。許多人對Woodstock的觀察確實沒錯,或許它只能有一次,而2019年的世界,和1969年的世界已經是如此遙遠和不同。(文:王思捷)

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章