一路向南:張正、東南亞與移民工文學獎

自從有過《四方報》(台灣第一份為東南亞讀者服務的刊物)經驗,加上後來發起許多與移民工相關的活動,這10多年來,總有人問張正:「你又不是移民工,為什麼要為他們做這麼多,還辦文學獎?」其實,我也好奇。

不過,不等提問,張正一邊尷尬笑著一邊先招了,他說這些年,回答這個問題的次數早數不清,而他總是一次次想修正微調、試圖說明得更完整,只不過,與東南亞的緣分起得太早,與移民工朋友的淵源已種得太深,這一次給的回答,搞不好又會跟下一回的說法不大一樣,這倒像是維基百科,隨時可新增修編。

外人看張正的所做所為,加以媒體包裝報導的推波助瀾,似乎帶了點浪漫傻氣的粉紅泡泡,實際上他務實得很,想將上述那問題盡量說明完整,也正是不想給人誤會,因為人生本就是一連串的選擇,對他而言,這十多年的人生路徑,「從來不是什麼高尚、高明或什麼浪漫、熱情等情感的選擇,是理性、務實加上排除法的結果。」

最早,張正是立報的記者,身處小媒體,跑線的守備範圍就得廣,他不僅要跑黨政新聞,也接觸了許多移工朋友。幾年過去,他在報社各個單位都歷練了,還當上副總,他卻開始感覺無力也自我懷疑,「我跑新聞、寫評論,到了底,我到底貢獻了什麼?影響了什麼?」似乎是很自然的選擇,他決定回頭唸研究所。

張正在大學讀的是公共行政,卻也沒特別興趣,儘管幹記者這行多年,他也自覺記者不是必然的出路,再扣掉在社會上已經很「夯」的性別、環保等領域,以及當時手邊從立報社長成露茜手上接過來的一本《東南亞史》,左思右想,「東南亞研究所相較之下比較好玩,投入的人沒那麼多,未來要投身相關領域,似乎比較有機會,就是所謂藍海!」他夠實際,也坦白,但也自承:「要不是那本書,我不會知道東南亞是什麼樣子,但我竟然都是個報社副總了,怎麼會這樣!」

那時的選擇,因此又成就了後來成露茜邀他創立《四方報》的關鍵。人生的路,就是這樣一個接著一個的選擇結果而來。

2014年,第一屆移民工文學獎開辦,首獎獎金10萬,對當時單月最低工資門檻不到16000元新台幣的移民工朋友而言,是一筆大數字,張正的角色,就是那位發起與負責籌辦的人。

那時,張正已離開《四方報》,正如火如荼忙著製作台灣的第一個東南亞語電視節目《唱四方》,他跟夥伴們帶著攝影機、走在大街小巷,尋訪東南亞素人歌手,讓身處異鄉的他們唱出心懷、展現才華。

早在政府高唱「新南向」前,張正的所作所為,就已南向,他點子很多,《四方報》時期,他將移民工朋友的投書文章集結出版為《逃:我們的寶島,他們的牢》、《離:我們的買賣,她們的一生》;跟好友林周熙一起蒐羅移民工朋友的畫作,舉辦畫展。總之,透過各種手段與形式,張正要移民工以不同的樣貌被台灣社會重新看見。

「辦個獎」的想法,也是早埋在心底的,幾回跟文學界的朋友聊起,覺得可為,張正於是開始向文化部遞案子,又奔走了幾個企業、基金會的支持,拼拼湊湊,有了第一屆。

第一屆的評審駱以軍就曾跟張正聊道:「這個文學獎,打從一開始便是個聲東擊西、掛羊頭賣狗肉的任務:一方面以文學作為通道、以獎金做為誘惑,將移民移工拱上舞台,受到多一點重視;另一方面,則是請移民移工以文學的形式,說出他們對於台灣的『評語』。」

「我只是想讓他們可能過得好一點,得到重視,我想讓台灣(制度)變得更公平。可能我想要對話的對象,說到底還是台灣的同胞,我不希望大家看到移民工朋友會覺得他們低了一級,該修正的是我們慣常對待他們的態度。文學獎可能是一種手段,很文青的一種。」張正笑。

早在移民工文學獎開辦的13年前、在2001年,台北市政府的勞動力重建運用處就以「台北,請聽我說(Taipei, listen to me!)」為名,連年舉行外籍勞工詩文比賽,今年(2018)新北市政府也開辦新住民文學獎,以文學為手段,不新,卻也不過時。

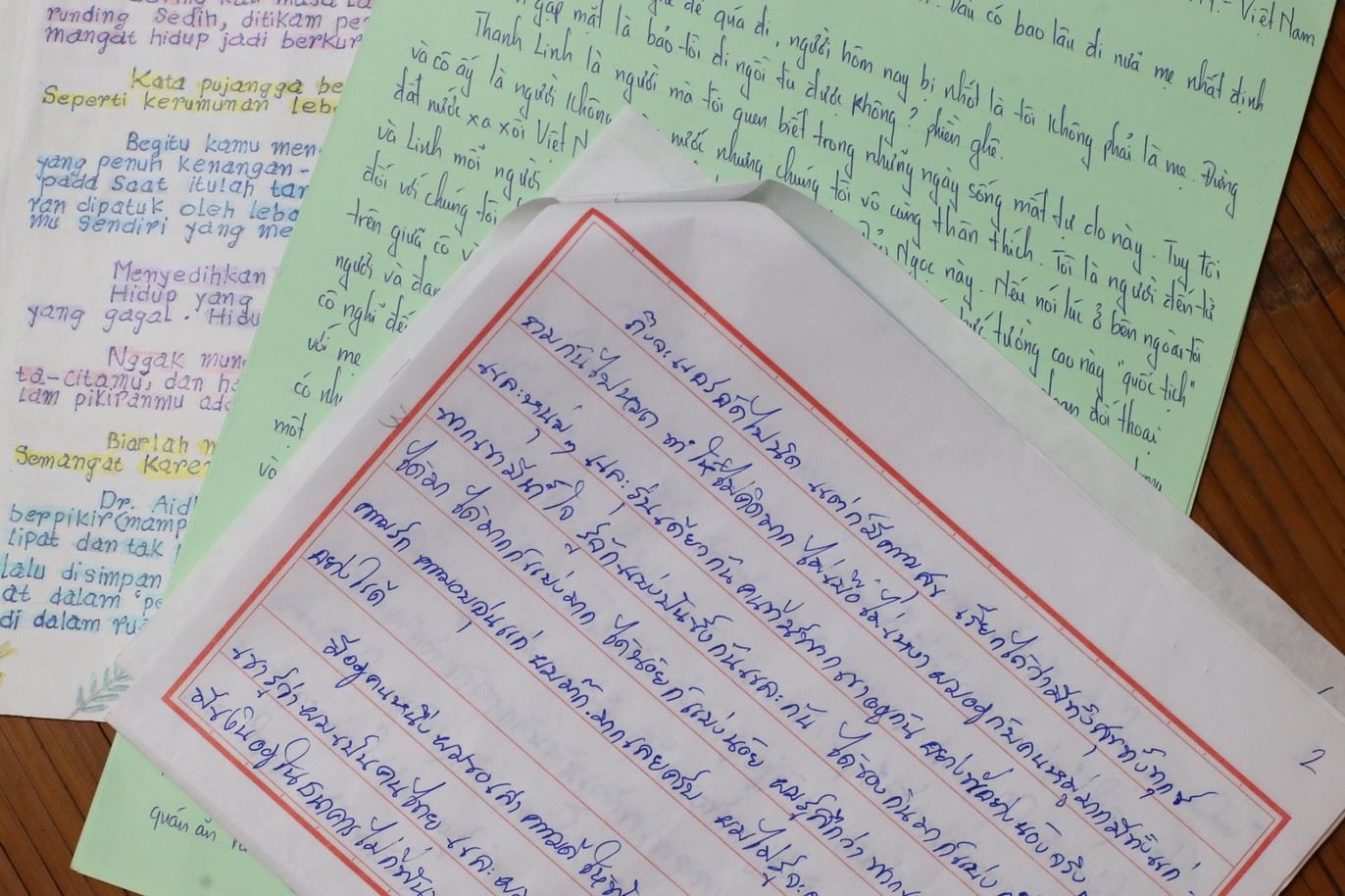

今年是移民工文學獎第5屆,首度跨大徵件範圍,在台灣之外,增列香港、澳門、新加坡、馬來西亞等同樣擁有眾多東南亞移民工的所在,最終收到553篇稿件,8月甫公布得獎名單,9月底還有頒獎典禮。朋友們看張正辦這獎是有聲有色,他的笑裡卻有藏不住的無奈,說穿了,有沒有下一屆,是未定之數,政府的補助、企業的贊助…只消有一方抽手,巧婦也難為無米之炊。

另一方面,跨國性的文學獎項必然面臨的翻譯問題,也是移民工文學獎自開辦以來每年都會受疑問挑戰的,張正說明,「將各國參賽作品轉譯成中文的水準程度不一,這自然會影響最終評審結果。我們只能盡量尋找更好的翻譯,但最終也只能請評審在決選時不要過分拘泥文字程度的好壞,盡量著重作品的意涵內容。」

這些年,還會出現一類有意思的現象,「假設這一屆的首獎是菲律賓,下一屆來自菲律賓的稿件就會暴增。反之,若這一屆全軍覆沒,下一屆的參與度就會降低。」某種程度,這也成了移民工在文學領域的一種「亞運錦標賽」,「但我們也不能是以『分配』的態度去干預評審啊。」張正又露出了苦笑。

在張正的觀察裡,前兩屆的作品內容屬於自傳的多、樸實的素人風格居多,後來慢慢開始出現小說創作。而若以生活與工作的環境來說,家庭移工(幫傭與看護工)因獨處的時間較多,來稿量也遠高於在工地、工廠工作的,經常是集體與團隊生活的勞工。

這條南向路走了這麼久,張正的想法、點子依舊多,即使是辦文學獎,他也想搞花樣,於是這一屆他擴大了徵件地區,「這些移民工現象,不是台灣獨有,不要以為我們自己好特別,新加坡、香港的移民工比例比我們更高!這一點對我來說,又回到最開始所想的:怎麼讓他們被重視,怎麼讓他們過得更好。」

他好奇,同樣是移民工的接納國,其他國家社會對待移民工的方式與台灣有什麼不同?是否有更適宜的政策可以參照?此外,這些移民工在異地工作的感受,是否因地點不同而也有差異?

「透過文學方式的介入,或許我們可以看到一些蛛絲馬跡,可以對照、對話或比較,這可能是這個獎最後能溢出的功能。當然,如果不要這麼嚴肅,說要搞什麼社會制度的觀察取經,總是一種異鄉文學的欣賞吧。」

說到底,張正的南向,一路回望的還是台灣,繞了一圈,最終的對話對象依然是台灣,指向我們自己。「這些人的作品,反映出我們看不到的台灣,如果有更多下一代的、有意識的台灣人可以看到他們的觀察與看法,然後修正自己對他們的既定印象、調整自己看待人的方式,也許就夠了,那才可能是制度改變的開始啊。」

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章