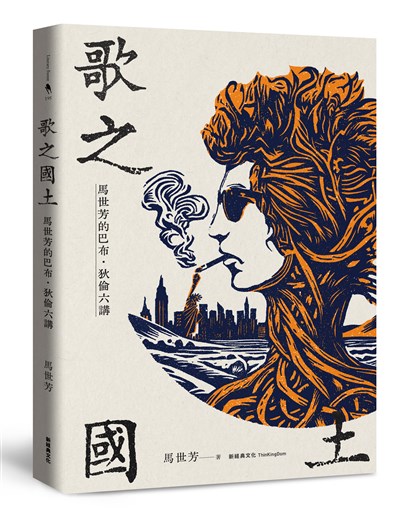

這是最接近我們的一本巴布‧狄倫

馬世芳嘔心瀝血之作,你將讀到他對狄倫最深的愛與敬意

本書作者馬世芳從青春期迷上狄倫,蒐集數百張地下錄音,研讀海量著述,越洋追聽演唱會十幾場,歌迷資歷三十餘年。中文世界最能引領讀者深入狄倫宇宙的導聆人,除了馬世芳,不作第二人想。

內容節錄

《歌之國土:馬世芳的巴布‧狄倫六講》

在「大粉紅」合力創造「地下室錄音帶」

自從「雄鷹」和狄倫一齊巡演,他們就變成了沒有名字的樂團,直到一九六八年他們出版第一張專輯,才替自己取名「大樂隊」──這是因為他們和狄倫巡演的時候,所有人都直接稱呼他們the band,他們乾脆就以這個名稱出道,感覺既低調、又臭屁:小寫的the band只是一群無名樂手,大寫的The Band就有「無可取代、最高標準」的意思了。為了講述方便,接下來我都會以「The Band/大樂隊」稱呼他們。

除了鼓手萊文.賀姆還沒歸隊,「大樂隊」成員陸續在一九六七年二月搬到附近,變成狄倫的鄰居。羅柏森和未婚妻住在幾哩外的小鎮,另三個人租下烏茲塔克的一幢大房子,外牆是粉紅色,暱稱就叫「大粉紅」(Big Pink)。「大粉紅」有個地下室,氣氛溫馨舒適。他們鋪了吸音的地毯,把鼓組、電風琴和直立鋼琴搬進去,架起音箱和麥克風,把它變成練團室。六七年春夏之間,狄倫和大樂隊開始聚會練歌。最早是大樂隊的電風琴手賈斯.哈德森在狄倫家的「紅房間」架器材,錄些試聽帶。後來狄倫覺得家有妻小沒辦法專心,就把打字機帶到「大粉紅」去工作,一寫好新歌馬上到地下室錄音。他們用的是一部和狄倫經紀人葛洛斯曼借來的家用Ampex盤帶機,由於手邊空白盤帶總是不夠用,他們用慢速模式雙面錄音,盡量節省磁帶,儘管會犧牲一部分的音質。除了狄倫的新歌,他們也錄了很多傳統歌謠、鄉村、藍調。他們總共錄了十幾捲盤帶,共一百多首歌,這些歌曲就是後來赫赫有名的「地下室錄音帶」。

「大粉紅」地下室當然沒有專業錄音室的隔音設備,四面水泥,天花板很低,從專業錄音室的角度看,根本是不合格的場地。只要樂器稍微大聲一點,音場就會一塌糊塗,所以他們的樂器都控制在足以聽清楚主唱的音量,要是聽不清狄倫在唱什麼,就表示樂器太大聲了。這也影響了他們的音樂樣態──「地下室錄音帶」的樂風完全沒有六六年巡演那種張牙舞爪的侵略感,變得清簡、從容、樸素。

起初他們一齊練唱的都是些老歌,後來狄倫開始唱新寫的歌,經常只有片段靈感,他會即興亂唱,那些半成品也都錄了下來。羅柏森見識到狄倫只要坐在打字機前面就能立刻寫出一首歌的才華和紀律,見賢思齊,開始認真寫歌,漸漸嶄露他大師級的詞曲功力,發揮在後來大樂隊的作品裡。

在烏茲塔克的這段時間,他們不再嗑藥(只偶爾抽抽大麻),之前長期酗酒的理查.曼努爾現在只偶爾喝喝啤酒,其他人滴酒不沾,過起健康樂活的生活。吃得飽,睡得好,沒事砍砍柴,修修家具,下下廚,帶著他們和狄倫一齊養的狗兒「哈姆雷特」去森林散步。哈德森說:「那種生活方式就像回到童年。」羅柏森說:「人們總是對那些酗酒嗑藥的藝術家抱持浪漫的幻想,其實健康的生活對創造力最有幫助。」狄倫則說:「這才是最好的錄音方式──在安詳、放鬆的環境裡──在人家的地下室,開著窗,一隻狗兒躺在地上。」

狄倫退隱的這段時間,唱片公司拚命催他寫歌,就算他自己還沒打算錄新專輯,至少可以賣給別的藝人唱。「地下室錄音帶」打從一開始就是內部參考用的demo,從沒打算要發行。狄倫腦子裡一直冒出歌來,有什麼就唱什麼,那些歌多半帶著歡樂胡鬧的氣氛。他們一天平均練七到十首歌,有時候甚至一天唱十五首,天天練歌,每星期只休息一、兩天,連續好幾個月。狄倫常常帶著打字稿下樓,邊唱邊改。有時大樂隊一面彈,他一面即興發揮,唱的甚至不是字,只是聽起來合適的音節。

這段時間,狄倫也給了大樂隊的哥兒們一場非常重要的音樂教育。他們的音樂背景是節奏藍調和搖滾樂,只有哈德森受過古典音樂訓練,對於民謠和草根音樂的脈絡並不熟悉。狄倫唱了一大堆老掉牙的鄉村歌曲和草根歌謠,讓他們大開眼界,深入不同的音樂疆域。他們消化這樣的養分,融會貫通,發展出獨一無二的樂風。一九六八年大樂隊出版首張專輯,就叫《來自大粉紅的音樂》(Music From Big Pink),封面是狄倫畫的──他的畫技說不上高明,但很可愛。「大粉紅」從此成為搖滾聖地,現在是一對夫妻經營的民宿,一次最少要租三個晚上,價錢不便宜,但你可以睡在「大樂隊」成員睡過的房間!當年那個地下室有不少音樂人去辦活動、錄音,親身呼吸一下那裡傳奇的氣場。

(節錄自第四講〈第四講:詩人的熟成與蛻變(1967-1973)〉)