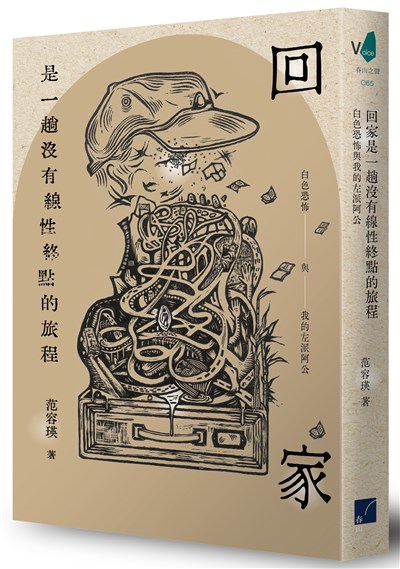

本書為白色恐怖受難者蔡再修的孫女范容瑛,對阿公的「左派生涯」所做的紀錄,以及自己在面對家族史及世代衝突時,如何思考及重新理解世代間的生命際遇。

生於「天然獨世代」的她,如何和「信仰社會主義」的阿公彼此理解、惺惺相惜,並且與母親維持關係平衡──複雜難解卻仍持續靠近的心意,是這趟沒有線性終點的旅程最動人之處。

內容節錄

《回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公》

未完之路:在這十年間,這些書寫怎麼長成的?

阿公當時沒有接到上頭指示要逃,但阿公的幾位朋友們逃亡了,那個世代的他們,逃離的對象是國家威權,那媽媽呢?

父母離婚,爸爸跑路,媽媽帶我們倉皇逃離父系家族的老家。彷彿黑色幽默般,某種程度也算種逃亡吧。

「幫我看著後面有沒有什麼車跟著我們……」

「我們要躲到一個沒有人知道的地方。」

「不可以讓新同學知道我們家電話、我們家地址。」

我們住到外婆娘家的老祖厝。那個幾乎只剩老人跟小孩的沒落小村落,晚上七點後街上便沒什麼人,只剩家家戶戶半掩的紗門裡頭,那音量轉到最大的《意難忘》配樂,過晚上八點,便只剩漫漫寂夜跟路邊土狗。大大的院埕,夏天有結實累累的芒果跟龍眼,卻有抓不完的跳蚤,彷彿埋藏在屋裡最深處的痂,怎麼掃、怎麼清,也無法剝除,蔓延成一整季的過敏。

紅磚屋瓦的一條龍格局,正廳是神明廳兼作客廳、飯廳及我們的書房,吃完晚餐後的飯桌便是書桌,我和二姊寫完作業,同個位置再換哥哥、大姊繼續寫。外曾祖父才剛過世不到百日,左邊大房是他生前的房間,裡頭的衣櫃、擺設都還不能移動,右邊二房才是我們五人的通鋪臥室。一條龍後面另有增建的三間房間跟廚房、浴廁,但那三間房間因年久失修,屋頂、牆壁早已破了幾個大洞,雨季時,滿滿的臉盆、水桶容器擺滿水泥地上,淹成一整個暑假的記憶。那三個房間,彷彿耽溺了幾十年的灰塵,黑洞一般吸納進所有光源,是我們小孩平時怎麼也不會想接近的地方。

好像是從那時開始,媽媽的心裡也長出好多新的櫃子、新的恐懼。

我曾經在一篇投稿裡寫道,「對外公而言,自由的日子同時也意味著不斷流離與移動,當然回不去原本穩定的鄉公所的工作了,於是只能在一份份的臨時工作、一間間的工廠之間輪轉,從北到南,曾經是當時鄉下的名校嘉農出身的外公只能到處打著零工,輾轉從基隆暖暖、瑞芳一帶的煤炭公司、土城的瀝青工廠、枝仔冰攤販、民雄的頭橋工業區到屏東的鴨蛋行,流離,像自此之後注定要嵌進他的身體。」

兩個世代,兩場逃離,那麼到了我這第三代,我在逃嗎?我在逃什麼?從巨塔逃離?從深淵逃離?從母親身邊逃離?抑或是從這家族中逃離?

流離,像自此之後注定要嵌進這家族的身體。

斷裂

二○一九年,辦休學的那一陣子,我去剃了個大光頭,作為自己休學的儀式。

剪刀比想像中的重與銳利,長長一刀劃下,我感覺到剪刀的刀片貼著自己肌膚遊走的些許冰冷、些許刺扎感,閉上眼睛,零和零點一永遠都不會一樣。零是種回歸,行了一圈回歸最原初的地方。

當然這件事情又再次令媽媽憤怒,她不能理解什麼叫最原初的地方?什麼叫重生?她不能理解為什麼我不能像其他女生一樣,留個大長髮,也許偶爾染個奇異的泡泡染也沒關係──總之至少跟大部分人一樣。

那次回家,也是休學後、出國離家前最後一次回家。媽媽的憤怒凝結成一頓沉重的晚餐,以及無聲的餐桌。那晚,我們沒有交談,各自在各自地就寢時間,躺在同一張床上,然而夜半時分,她卻突然摸了一下我的大光頭、然後握握我的手,像撫慰初生的嬰孩般,像想透過這樣的觸摸,對我說些什麼。

那瞬間,我彷彿仍是那個她初生的孩子。

二○一九年年底,還在休學期間,從國外繞了一圈回來後,我做了另一個震驚朋友們的決定──我決定趁休學的空檔回家兩個月,這大概也是我離開家後第一次回家那麼長的時間。

這決定也的確嚇傻了大家,其實當初休學,「回家」本來就在選項當中,即便回家這件事對許多人來講也許是件稀鬆平常的事,甚至對許多人來講,休學後「回家」是件「浪費」的事,是件會被覺得難以置信、甚至鄙視的米蟲決定,會覺得休學就該嘗試點具有挑戰性一點的事啊。

但是天曉得回家這件事對我來講多麼具有挑戰性。