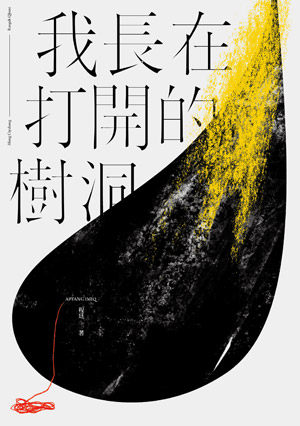

2021 Openbook好書獎-中文創作

評審推薦語/黃麗群(作家、《新活水》雜誌總編輯)

評審會議上,討論到《我長在打開的樹洞》時,我面露難色:「他……就很會寫……我不知道要說什麼……」有些事物的亮處確實難以解釋,讓我想起國中課本裡摘選《老殘遊記》那一段:「他的好處,人說得出,白妞的好處,人說不出;他的好處,人學得到,白妞的好處,人學不到。」

Apyang Imiq(程廷)也是這樣,其寫作很難讓你在一瞥之中馬上捕捉到某種時新跳色的發紅與豔麗,或火速為那豔麗而傾倒,《我長在打開的樹洞》的語言簡樸近乎簡單,謀篇的戲法是不變戲法(有時甚至到了有些傻氣的地步),但正因為這種簡單與不變戲法,就非常考驗寫作者對「訴說」這件事的掌握程度。

他寫在支亞干務農的日常,寫移除一株孱弱小米時的心痛,寫翻土,寫火雞,寫編織,寫家鄉的用水,寫當代原住民與社會系統及自然環境之間看似微細但深密盤纏如樹根的彼此進退,結合非常出色的白描功夫,其章法、節奏、行與停,都在十分恰當的位置。儘管有不免顯得鬆軟(但並非鬆散)之時,但這些鬆軟往往適時揭露出一種溫柔:這正是為了深切訴說而寫,而不是取用議題為作品保駕背書。

也因此,此書且有一種渾然天成的娓娓道來,這件事難以量化,難以技術性地分剖,然而但凡稍懂文字能如何操使形象幻術的讀者,讀時必能明白:這是真心在說真心事的一本作品。在如今已習以為常用盡力氣做從容的感傷風格之中,這樣的訴說不能更寶貴了。

——轉載自《Openbook閱讀誌》

文章節錄

豬肉是一連串緊密排序的幸福密碼。

紅色條紋四斤袋裝,抬起來手臂微微發痠,原來快樂有重量。那是一種難以形容的感覺,科學難以計算,精神卻得以飽足。好似戒了十天的菸草,重新放回嘴裡吸吮,每一口都是天堂。

密碼得用尖銳的茅開啟,刺穿心臟,兩側各一個窟窿,破洞中流出粉紅色鮮血,Payi(女性耆老)興奮地用碗接起來,一瓢一瓢倒進鍋子,歡欣準備熬煮豬血粥。豬叫聲和心跳同時停止,牠的靈魂去找更多的祖靈,一起來到院子吃豬肉,地板上鋪一層彩虹帆布,我心裡覺得好笑,這帆布的顏色和「他們」是一組的。

一對在族語課認識的Couple決定要「殺豬」,儀式前透過臉書私訊幾個好友來參加,約定除了雙方親戚,其餘友人非得兩個當事者認識,不能再邀請其他人。

「殺豬」是太魯閣人的生活大事,原因有兩種:

一種屬消災解厄,獵人在森林中跌斷膝蓋、小孩久病昏迷、家中成員搞外遇都得殺,豬肉作為罪的替代品,透過分食進入每個人的胃裡,一同分擔罪的重量,降低與惡的距離。這類殺豬不大肆宣揚,只有真正的親友能來,畢竟外人也不希望吃到罪惡之肉。

另一種屬於歡樂的殺豬,結婚、當兵退伍、房屋落成、買車等。豬肉轉變為幸福美滿的代名詞,祖靈們從白雲上、綠林裡、溪流中和彩虹橋的那端回到家裡,一同祝福當事者。只要與家中成員沾黏上關係的人都能參與,哪怕只是經過儀式現場的路人,都有可能領到幸福之肉,「人人有獎」。

室友接洽參與殺豬的事宜時,我思忖同性婚姻在部落畢竟不是人人接受,礙於部落廣播系統的高超效率,一人說話全村聆聽,他們才會謹慎地限制參與者。沒一會兒,室友用可愛的大眼睛問我:「他們說缺殺豬的人呢,你要不要幫忙? 」我全身熱血衝到手指頭,心想我的刀現在掛在哪裡,它終於又要出任務,我和它實在太愛殺豬了。

儀式當天,早早起來把磨刀石放在砧板上,刀子沾一點水,刀尖來回摩搓,發出悅耳的聲音,「Yaku snaw nii, yaku Truku」(我是男人,我是太魯閣族),我們一起哼那首勇士古調,直到整把刀如星光閃爍才停止。

開著車從台九線南下,沿路風景優美,打開窗戶,風也跟著搖擺,我的刀在後座閉目養神,它是車裡唯一嘉賓。依照友人指示:車子開過教堂、轉進小巷、路邊掛起一枝彩虹旗。也沒多低調啊其實!

赤裸的雙腳踩著帆布,切分豬肉的四方形帆布空間,有一堵隱形的牆,紅色的血液隨著支解的過程流竄,形成巨大的粉紅泡泡,走進其中必須脫鞋,塵土沾染進來會弄髒豬肉,把泡泡搓破。可以進場的人只有執刀的勇士,一、二、三位,各個肚子膨脹但手臂粗壯,標準部落男人樣,我也是其中一個。

先從肚腹劃進一刀,割開乳白色的皮膚和嫩白色的油脂層,把內臟拉扯出來交給婦女烹煮,整隻豬攤開來躺平,從立體變平面,肌理分明,像玫瑰石表面。先切下豬頭和四肢,再來是脊髓,接著勇士們各自低頭處理,每一個部位按照主人指示分數量,通常是雙數,對半好切分,但這對Couple除了帆布要特立獨行,連數量都偏要單數,每下一刀都不斷算數學,怕多切少切,怕大小不一,怕老人質疑我和我的刀憑什麼站在帆布舞台上。

「今天為什麼殺豬? 」場上其中一位勇士提問。

「喔,家裡小孩有好工作啦,想說殺豬慶祝,讓路走得更順。」場上另外一位勇士小心地回答。

「果然這殺豬不能開誠布公,我猜除了幾個手指頭數得完的主要親戚,和受邀參加的朋友,其餘的人都無法理解彩虹旗、彩虹帆布和堅持單數的原因。」場上最後一位勇士在心裡自己解答。

漫長的豬肉總算切完,一一裝進四斤袋,唱名點交,收起帆布,沖洗血液,擺上桌椅,放上保力達、水煮內臟及豬血粥。一個年輕妹妹開農用搬運車,崩崩崩進場,車上一台卡拉OK伴唱機,新郎的媽媽換一套誇張華麗的旗袍,繞著圓桌跟大家敬酒。

酒過三巡,各個臉上可愛的紅色形狀。

新郎的弟弟搖搖晃晃地抓起麥克風:「恭喜哥哥結婚,我真的好開心,你和你的老公一定要永遠幸福,我真的好愛你們。」

這個時候,大家不再假裝,Key有沒有對上不重要,酒怎麼套都照喝。豬肉已經帶我們連接祖靈,殺豬的族語是Powda,過渡、通過、走過之意,無論接受不接受,喜歡不喜歡,儀式已然成立。紋面的老人踏著鮮血走回來,在這幸福泡泡裡,跟著我們一起吃豬肉,看著新郎和新郎大聲地笑,大口地喝酒。

喝吧,喝吧,再喝一杯。

—本文摘自《我長在打開的樹洞.愛的豬肉轉圈圈》