《金剛經》是一部古老的經典,是老師(世尊)和學生(須菩提)之間的問答,是一堂持續了兩千六百多年的課。「云何應住?云何降伏其心?」仍是現代人的困惑:「要如何安頓自己?安放自己不安靜的心?」

蔣勳中學時,父親送他一部復刻本《金剛經》,從此與《金剛經》結下殊深緣分。日常裡,抄寫和讀誦《金剛經》,已經成為他的習慣。《金剛經》如何被口傳、被翻譯、被反覆抄寫、刊刻廣布?是鳩摩羅什傳奇的因果,是「敬造普施」信仰的信念,也是美學上的不著痕跡。更知曉了,修行的本質,是「還至本處」,好好生活。

內容節錄

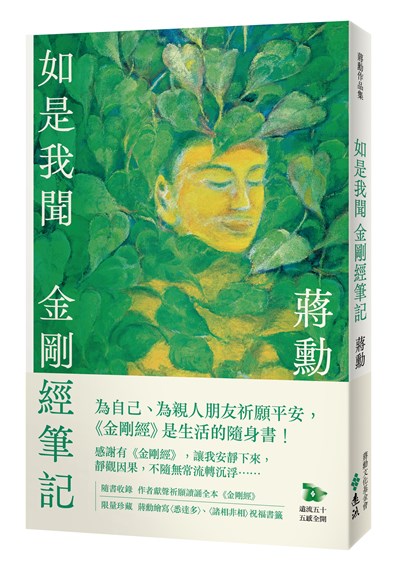

《如是我聞:金剛經筆記》

中學時,父親送我一卷《金剛經》。當時,沒有留意。卷子放在木匣中,擱置在書架上,多年沒有打開。

一九九六年,父親彌留,匆匆趕赴溫哥華。去機場前,瞥見書架上這個木匣,隨身帶上飛機。十幾個小時飛行,忐忑不安。有幸這卷《金剛經》陪伴我。

一字一字讀誦,讀到「不驚,不怖,不畏」,熱淚盈眶。

這是父親留給我的重要功課吧,耽擱了數十年,開始認真讀誦了。

下了飛機,趕到醫院,父親仍在彌留,因此,有殊勝因緣,朗讀《金剛經》為他送行往生。

《金剛經》,一直在那裡,在祇樹給孤獨園,有聲音流傳。數百年後,集結成文字。再數百年,鳩摩羅什譯為漢文。

武則天在儀鳳元年(六七六),為母親亡故抄寫三千卷《金剛經》。

柳公權在長慶四年(八二四)書寫了《金剛經》,唯一的拓本現藏巴黎國家圖書館。

父親留給我的《金剛經》是唐代咸通九年(八六八)木刻雕版印刷的復刻版本。

咸通九年,一個叫王玠的平民,為雙親雕刻了這一部經,發願「普施」眾生。

這一件雕版,當時印刷了多少件,不得而知。其中一件,流傳到敦煌。大概在西夏國滅前後,被封存在「藏經洞」。

八百年過去,沒有人知道幽暗封閉的洞窟裡,有許多卷不同時代的《金剛經》,武則天的手抄《金剛經》,柳公權的石刻《金剛經》拓本,以及這一卷印刷史上珍貴的雕版印刷《金剛經》。

清代末期,「藏經洞」被發現。一九〇七年考古學者斯坦因把雕版印刷《金剛經》帶到英國,成為大英博物館的珍藏。

父親留給我的復刻本,是陳志皋先生於民國四十八年在台北景印出版的版本。

《金剛經》,可以靜靜封存在洞窟裡,被遺忘八百年。也可以被遺忘在書架上數十年,等候自己的因緣。

因緣聚,因緣散。愛恨恩怨,好幾世的流轉沉浮,《金剛經》帶領我靜觀因果。

如果安靜下來,可以看到眼前貪嗔、痴愛,牽連糾纏,看似複雜紛亂,其實都有因果。

《金剛經》帶領我看三千大千世界,看紛紜眾生,流浪生死,各自有各自要償還的業報,各自有各自要領受的因果。

「云何應住?云何降伏其心?」須菩提問的問題,仍是今日眾生的困惑:

「要如何安頓自己?要如何安放自己不安靜的心?」

恆河岸邊,有人細數著一粒一粒的沙。無數、無量、無邊。

三千大千世界,碎為微塵。微塵隨風飛揚,也是無數、無量、無邊。

我開始習慣讀誦《金剛經》。

在父親往生的床前讀誦,在母親病苦時讀誦,在朋友車禍受傷時讀誦抄寫。為眼疾有失明恐慌的朋友高聲讀誦,錄下朗讀的聲音。

希望《金剛經》不只用文字視覺安慰眾生,也可以聆聽,在聽覺裡領悟自己心跳或呼吸的頻率……

三年大疫,為認識或不認識的眾生讀誦,為離去和倖存的生命讀誦……

「卵生、胎生。濕生、化生。有色、無色……」可以一直念誦到色身的盡頭嗎?

心臟手術後,四天在加護病房。隔著布簾,聽到重症者的床推進來,不多久,親人哭泣,尾隨漸行漸遠的床,一直到長廊盡頭。

我默念《金剛經》,彷彿陪伴肉身,聲音也到長廊盡頭。

也許,沒有一個時代,比現在更容易理解《金剛經》:「一切如夢幻泡影,如露亦如電。」

我們的高興,我們的不高興,我們的貪愛嗔怒,我們以為的繁華,都快速變化,在虛擬的數位面板裡,瞬間漲,瞬間停,瞬間歡呼,瞬間失落……

因為無常迅速,所以焦慮失控……

感謝有《金剛經》,讓我安靜下來,靜觀因果,不隨無常流轉沉浮。