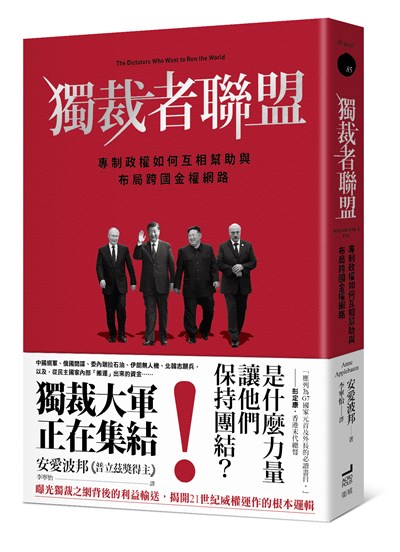

今日世界的獨裁不再僅是一人獨大的恐怖,而是有著一整套盤根錯節的國際網路。獨裁政權與獨裁政權在全球化時代互相串連,在資金、資訊及統治技術上相互支援。這套網羅甚至深入民主國家內部,靠著腐敗政客及洗錢活動中飽私囊,任由假訊息與無力感四處散布,控制論述、改變制度。簡而言之,獨裁勢力組成了全球聯盟──不是意識形態上牢不可破的同盟,也不是正式的軍事同盟,更像是跨國企業的連鎖加盟。這個聯盟有共同的敵人,那就是「我們」,是那些相信法治、政治自由、司法獨立、公開透明與民主課責制度的現代公民。

在這本口袋書裡,普立茲獎得主安愛波邦會用最淺顯的語言,清楚剖析跨國獨裁聯盟的起源及特徵,追蹤它的命脈,拆解它的運作方式,找出潛在弱點,讓每一位因政治而焦慮的讀者,都能保持理智,看穿獨裁者聯盟的招式,守護既有的民主生活方式。反抗絕望,開始抵抗。

內容節錄

《獨裁者聯盟:專制政權如何互相幫助與布局跨國金權網路》

儘管俄羅斯的體制設計得看起來像是民主國家,或至少像到足以愚弄外國投資者,但俄羅斯歷來的選舉從未出現意料之外的勝選者,因為根本沒有意料之外的候選人。當局小心翼翼維持著看似有選擇的表象,讓選票上出現已獲得當局許可的反對派,但這些反對派候選人從不挑戰現狀。在此同時,真正反對克里姆林宮的人士則在示威活動中被毆打,被監禁、騷擾和侮辱。

二○一三年,納瓦尼(Alexei Navalny)獲准競選莫斯科市長(他後來成為批評普丁最力的反對派領袖),讓那場選舉得以披上正當性的外衣。但納瓦尼吸引了太多民眾支持,導致他在那次競選期間因捏造的貪腐指控而被定罪,之後迅即遭當局軟禁。

俄羅斯的資本主義也運用類似手法。銀行看起來像銀行,但實際上不是銀行,而是一如既往地從事洗錢活動。企業看起來像企業,但可能只是門面,是超級富豪悄悄從國家吸取資產的工具。對真正的企業來說,市場運作備受限制:只要克里姆林宮決定毀掉一家企業,它就可以毀掉一家企業,而且也真的有企業因此遭毀。二○○四年,尤科斯(Yukos)石油公司董事長、時為俄羅斯首富的霍多科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)被捕,遭判刑入獄,往後十年都在勞改營度過。尤科斯石油公司就此破產,在拍賣會上賣給一名此前無人知曉的買家,這名買家的公司地址,居然與莫斯科西北方特維爾市(Tver)一家手機商店相同。幾天後,這家神祕公司便將尤科斯公司出售給俄羅斯政府握有多數股權的俄羅斯石油公司(Rosneft),該公司的執行長正是普丁的副幕僚長。

俄羅斯石油公司隨後在適當時機於倫敦證交所上市,受到幾家金融界極負盛名的企業支持。由於俄羅斯石油公司的八百億美元市值中,近四分之三是來自竊得的資產,因此荷蘭銀行羅斯柴爾德公司(ABN AMRO Rothschild)、德勒斯登銀行(Dresdner Kleinwort Wasserstein)、摩根大通(JP Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等投資銀行當時都必須明確交代情況;俄羅斯石油公司聘請的年利達律師事務所(Linklaters)與安永會計師事務所(Ernst & Young)亦然。公開說明書指出,「犯罪和腐敗可能導致俄羅斯的經商環境艱困。」為防範外界對誰持有該公司存疑,公開說明書聲稱,該公司的多數股分將繼續由政府官員控制,這些人的「利益可能與其他股東的利益不相符,並可能導致俄羅斯石油公司從事無法最大化股東價值的商業活動」。儘管如此,據稱這幾家公司依舊從這次公開發行獲利逾一億美元。

該警告的都警告了,倫敦股市投資人還是搶著買下俄羅斯石油公司的股票。公開發行後不久,八大工業國組織(由七個最富有民主國家組成的七大工業國組織加上俄羅斯)聚集在聖彼得堡市郊一座經過奢華翻修的沙皇宮殿裡,東道主是普丁。在那次峰會期間的記者會上,普丁宣稱他的一切努力都是為了「鞏固俄羅斯聯邦的民主化和建立市場經濟的進程,同時也是為了創造出讓俄羅斯人民能自由選擇的必要條件」。

當然,普丁知道自己說的不是真話。可想而知,聽眾裡的記者也知道這不是真話,峰會上其他總統和總理應該也都知道這不是真話。然而幾乎沒人提出異議,而許多民主世界的居民都因為接受了這套謊言而獲利。

二○一○年,俄亥俄州華倫市(Warren)一家鋼鐵廠開始狀況頻頻(華倫是一座位在鐵鏽帶的城鎮,後來在兩次總統大選中投給川普)。先是有冷卻設備開始洩漏,而熔爐操作員未及時發現,導致冷卻水落入鋼液引發爆炸,多名工人因灼傷等傷害而送醫。一年後又發生了一次爆炸,造成另一波損害。聯邦監管機構進行調查後,發現該工廠的安全措施多達數十項違規。一名員工說:「他們一直在投機取巧,以極少人員編制運作,不願僱用更多人手。」幾年後,該工廠停止營運,並於二○一六年一月永久關閉,大約兩百人因此失業。