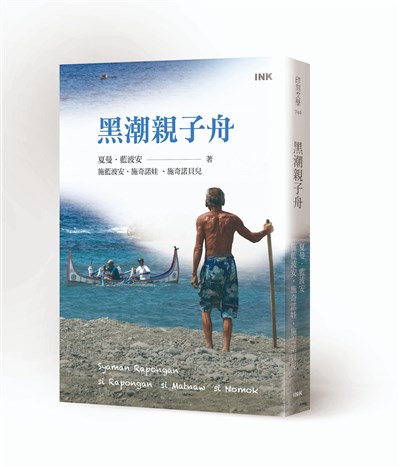

一艘船就是一座島嶼,一座島嶼就是一個男人建立的星球故事。一艘船就是養家的生存工具,如此的工具是有靈魂的,是我們做過美麗的祈福儀式的船,是我們父子爬山伐木,一棵樹一棵樹斧削製作的海上藝術品。──夏曼.藍波安

《黑潮親子舟》是夏曼.藍波安與家人合力打造的作品,他寫作的同時,也親自造船、捕魚、曬製魚乾,年復一年,繼承父親的遺願,做一個真正的達悟男人;兒子藍波安跟著他學習,入山林、划木船,辨識雨林的氣息,以身體感受海洋的波浪,也記錄遠洋航行經歷;大女兒施奇諾娃喜歡畫圖,為這本書增添色彩與文字記錄;小女兒施奇諾貝兒愛寫詩,日常靈感化為文字,成為親子舟的一部分。至於妻子凱珍的作品就是她種植的芋頭、地瓜,成為滋養家人最重要的養分。《黑潮親子舟》是傳承也是反思,是身體在大島、小島之間奔波的觀察感悟。

在他細膩優美、詩意的筆下,海洋、飛魚、傳統達悟人的生活儀軌和迎受現代化衝擊的悲喜,都轉化成泉湧的思潮,如同心靈魚湯的鮮味,灌溉都市乾渴的喉嚨。他的書寫往外撐開宇宙的浩瀚,擁抱海洋的寬廣,讓臺灣文學湧進了無可取代的洋流心跳。

內容節錄

《黑潮親子舟》

1

這是一艘雕刻的新船,新船對於兒子藍波安的這一生會有什麼樣的啟蒙,或啟發嗎?他的世代會因為跟父親共同合造了一艘有尊嚴的木船,他就會被尊重,會被讚美嗎?

「黑潮親子舟」的發源地是蘭嶼,有一則傳說迄今還在流傳,流傳到只剩我一人口述,書寫給兒子,也只剩我一個人極度重視「黑翅膀飛魚的傳說」,傳說的重點不在於神話的真實性,或是它的虛構性,而是這則神話傳說建立了達悟人的年曆、歲時祭儀,建立了以父系為核心的獵魚漁團家族。「黑翅膀飛魚的傳說」也分類了魚類的類別,最為特別的就是,飛魚是男女老幼、老弱婦孺皆可共食的魚類,說飛魚是季節性的浮游魚類,好似候鳥的遷徙,這正是回應氣候的變遷,海水溫度的變異。在我們建造拼板船同時,我們獲得了目宿媒體的支持,我找了一位認真的攝影師幫我們記錄建造伐木木船的過程,這是始料未及的,給我們家人拍了階段性的紀錄片,毋寧說,這也是給藍波安的成長儀式,妻子的芋頭田也入鏡。在後半段,也有一組朋友拍攝成《飛魚將來》的紀錄片,並且已經在原住民電視台播放了許多次。之後,我們父子的工作室「島嶼民族科學工作坊」與海洋委員會合作田調,作為台灣推廣海洋教育的史冊,協助、參與由海洋委員會出版的《蘭嶼時令》,我與藍波安都是參與者。換言之,「黑潮親子舟」完成的同時,藍波安也加入了紀錄片的拍攝,也參與島嶼六個部落田調的工作,他比他同年的人多知曉了其他部落的有趣傳說,對我而言,這就是他未來的知識,邁入達悟海洋資源共享的原民性。

這艘「黑潮親子舟」是我人生的第六艘 Tatala(木船),造第一艘船時父親還健在,那是一九九九年年初,也就是我四十幾歲以後的事,後來我去念清大研究所,畢業再返回祖島,二○○七、○八年連續造兩艘船,當時叔父也還健在。二○一九年,我們的木船莫名的被時間破壞,當年我與堂兄弟、兒子就沒有木船參與部落那年的飛魚招魚祭儀式。二○二一年與兒子完成「黑潮親子舟」,這是我夢寐以求的願望,兒子終於回家,讓我們攜手合作造一艘雙人船。

我十分難以解釋我裸命的需求,我個人沒有任何的生涯規畫的念頭,歲月走到哪,就順著節氣過生活,這是孩子們的母親最厭惡我的一點,但我始終就是那麼的浪漫,人生無大志,倒是文學創作的工作沒有停止。「黑潮親子舟」的造船計畫,雖然是我夢寐以求的人生計畫,但也很幸運地得到朋友們的支持,讓我們家人在經濟上可以過得去。

當我造好船以後,我努力彙整我的文學作品,二○二一年出了《我願是那片海洋的魚鱗》,二○二二年再出一本《沒有信箱的男人》長篇小說,這些不足以讓我高興萬分。

「黑潮親子舟」新船佇立於灘頭的那個時候,它不僅僅是我與兒子在島嶼不可抹滅的踏實成績,「它」讓我安了百分之兩百的心,畢竟我實現了父親三兄弟的遺訓:造一艘招飛魚儀式的木船。我理解,我父親他們,甚至是全島的族人,我們是被飛魚神馴化的民族,飛魚神教我們民族的宇宙之學。

當招魚儀式舉行之際,我的身分階級終於可以站起來說話,說著我們飛魚季節的漁撈秩序、漁撈禁忌。終於可以輪到我說出:我們必須復振我們的海洋文明,共同分享海洋的生物資源,讓海洋民族原民性的資源分享的美德,可以延續它的精神價值,鞏固我們的核心價值。這正是去西方中心主義,去漢化中心主義的原點。

當我與兒子划著我們自己建造的木船的時候,也是我們民族的韌性是海洋魚類神話知識教給我們的智慧。在宇宙的星空下的黑夜,在海洋的風聲,有一對父子在堅持 Tatala 的生命禮俗,默默地吟唱那首古老的〈飛魚神之歌〉。

2

這是一則很古老的傳說。「黑翅飛魚神」托夢給一位耆老,黑翅飛魚神說:「你的孫子們把我們神聖的靈體與潮間帶的不同貝類、螃蟹生物混煮在一起,讓我們的身體生了重病,也使你們的肉體身心也生了不知名的疾病,這是你的孫子們的無知。今夜我告訴你,希望你明天早上站立在海邊灘頭等我的出現,我會教育你們如何獵捕我們,如何食用我的魚肉,我是海洋裡的黑翅飛魚神,希望你牢記,我托夢給你的誓言。」

「黑翅飛魚神」的傳說流傳到現在,它的內涵成為達悟民族集體性的價值觀。起初我不甚清楚父親三兄弟為何執意我非得建造一艘拼板船,說是作為我們幾位堂兄弟每年招飛魚祭典的招飛魚神靈的船。我從小在傳統祭儀濃厚的家族成長,從小觀察父祖輩們食用飛魚的習慣,我一直思索,他們為何對待飛魚的身體、飛魚的精靈是如此的虔敬到不可思議的層次,這是個什麼樣的信仰呢?對於我,無論是在山林裡伐木,抑或在海上捕飛魚,有一種感覺並非在天主教堂可以感悟得到的。那就是說,這個民族依靠太多的近似幻覺的「好運氣」,來滿足自己的漁獲期望,滿足自己運氣好,可以使自己減少費力,說說與大自然納福的語言,與飛魚精靈說話,可以滿足適量的漁獲。

在部落灘頭舉行個別的第二次招飛魚儀式的時候,我很自然地就倒向父親他們那個世代,對天神爺爺,對黑翅飛魚說話,那些話是儀式性的語言,發覺自己好像自發虔誠了起來,我很難描繪當下自己虔敬的心靈,彷彿對大自然,對大海作為納福祈禱的對象的時候,我被馴化了。

我與兒子面對大海,從以前的祖先就是如此的表現,如今真的輪到我了,部落的少數人還在做此等儀式,然而說的儀式語言已簡略,搖搖銀帽口,說飛魚快來就結束了。

當我說著儀式語言,這靠日常生活的自我訓練,這種訓練就是與長者多多談天,細細品嘗他們說出的美麗語彙,有如華語的文言文。我終於帶領兒子舉行自己的招飛魚儀式了,一個木船最終極的答案就在這個時刻,這一天,木船終將成為海上獵魚的工具,終將成為我們家的一座島嶼,扮演著海洋文明的傳承與繼承共享民族原初創造飛魚文化的父子。我們終於為海洋魚類之神黑翅飛魚舉行了已行之千年的招魚祭。