從龍神信仰變成最美慶典 大茅埔調查團找回客家根

東勢的舊火車頭還在「鬧熱」(客語熱鬧之意),我們駛離市區前進當地人稱為「大茅埔」的聚落,沿著中部橫貫公路往谷關前進,往左側看就能看到小村落,轉進一條蜿蜒的小徑,再往前開一些,眼光一亮,才看見村落中心主祀三山國王的泰興宮,整個大茅埔客庄的輪廓也變得更加清晰。

大茅埔調查團團長吳哲銘熱絡的招呼,手指向一旁的桶柑熱情地說:「這些都可以拿喔!想吃自己吃!」被稱為「團窩」的據點不大,但牆上貼滿了地圖、海報,都是調查團努力了8年的痕跡。

吳哲銘接著拿起擺放在架子上的金門高粱酒空瓶,咖啡色的液體中,有些豆狀顆粒及條狀物漂浮物,他提到這也是客家人的傳統食物「醢」(客語發音同「給」),下一分鐘又比了比大茅埔的地圖解釋地名由來,接著拿起沾有草屑和泥土的攝影機,講起距離團窩才幾百公尺就有拍到了石虎蹤跡。

放棄高科技返鄉 從零開始

信手捻來就能講起在地故事,不過吳哲銘也曾是北漂青年,跟不少當地年輕人一樣,大學畢業後繼續留在北部工作,「但那時候我就發現自己根性很強,我幾乎每個禮拜都要回東勢,想著在北部也是賣肝,那不如就回來吧!」40歲那年,吳哲銘放下一切回到家鄉,從零開始。

因緣際會下,吳哲銘當上大茅埔導覽員,越做越有興趣,看著老一輩導覽員講述歷史,卻只能用口述方式保留,讓他感覺可惜,「我開始覺得應該要系統性的紀錄這些,我們便開始跟著阿熒伯(陳圭熒)紀錄。」隨著調查得更深入、更廣,認識的人也越來越多,從2018年正式成立至今,主要成員約10個人,但參與過的人其實已達上百人。

調查團不只承接起上一輩的歷史,也和附近的國中、國小合作,邀請孩子們擔任小小導覽員,將更多故事傳給下一代。吳哲銘自信的說:「所以阿熒伯很開心的跟我們講,他不擔心傳承了,因為已經找到人接班了!」調查團的路越來越清晰,不少耆老發現自己說的故事有人愛聽,也越講越開心,甚至主動捐出家中的歷史物件。

最美客庄祭典 龍神山水祭

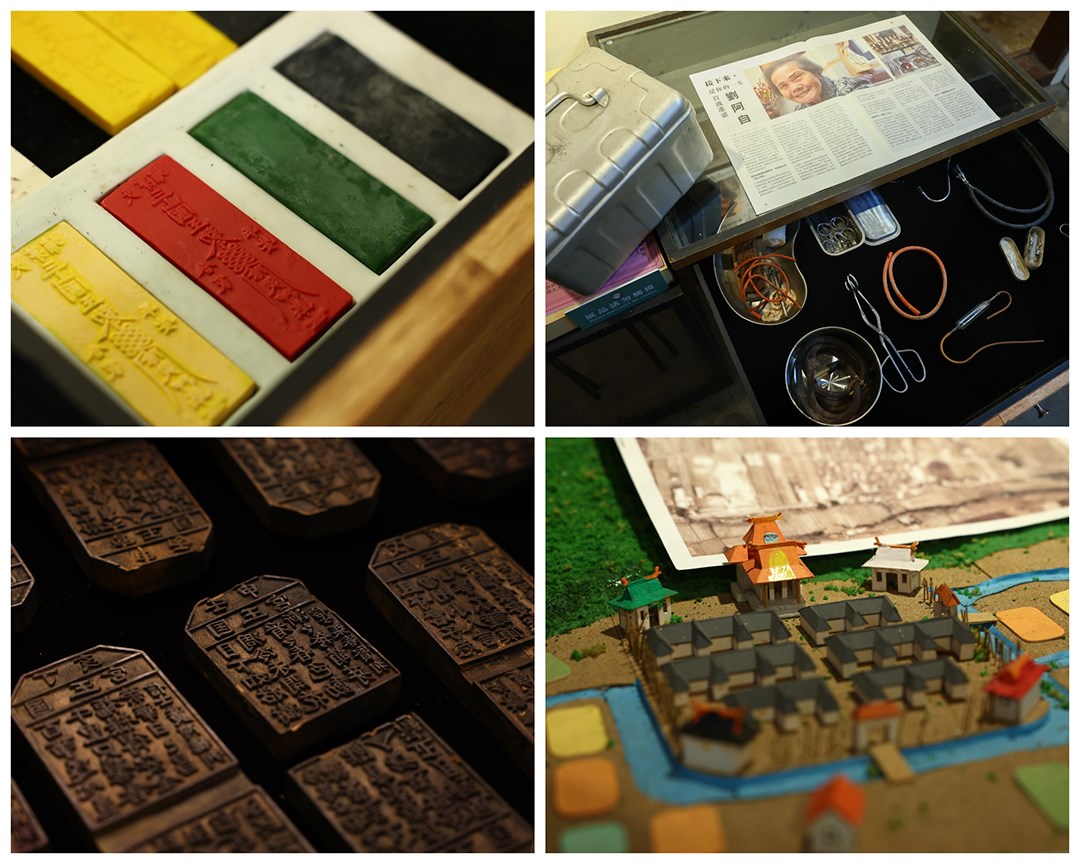

說著說著,吳哲銘領著我們轉進右邊小門,被譽為「台三線最美祭典」的龍神山水祭照片貼滿牆上,還有小小的水燈紙船散亂在放在桌子上,透明抽屜內則放著像是符印印章的色塊。吳哲銘指著牆上的地圖解釋,大茅埔聚落以泰興宮為中心,四周則有「五營將寮」小廟包圍,而村莊後頭有座蟠龍狀的大山,「客家人說上山是『上龍(背)』,在村落後面就是個好風水,客家人稱山為龍,所以這座山其實也是龍神。」但隨著歷史散失,這份龍神信仰也逐漸沒落。

調查團決定將信仰融入現代美學擴大舉辦為「龍神山水祭」,有文創市集、音樂會、甚至是深度旅遊一日遊,晚上則是在河上施放五行祈福紙船,紙船化為點點星光,猶如落在地上的星河。「大茅埔居民約有2000人,至少有500位以上都參與過活動,在沒有經費的狀況,大家還是一起把這件事做好。」吳哲銘自信的說。

「龍神山水祭」不只吸引台灣人參與,甚至有83歲北海道拓繪藝術家岡部昌生特別來台,與上百位居民用拓繪的方式記錄下廟宇、伯公樹的生命紋理,透過一筆一繪,讓不會動的廟宇和樹木活起來。吳哲銘拿起抽屜裡的黃、紅、綠、黑色塊,解釋上面的符印源自於廟裡的碑文,並結合岡部昌生的拓繪藝術打造,在祭典期間讓民眾體驗。

人文要傳承 環境也要保護

大茅埔調查團認為土地才是根本,生態保護必不可忽略,就像防水紙船的封蠟,靈感源自於在地高接梨農嫁接花苞的石蠟技術,將在地蜂農的蜂蠟塗在船底,水圳的末端也設有柵欄,不為了一年一度的祭典,影響在地生態。

談起生態保育,吳哲銘顯得更有勁,轉頭又拿起了幾台沾著泥的不起眼機器,解釋這是專門拍石虎的生態相機,團員們會先觀察並找出獸徑,並在「車流量大」的區域架相機,至今已經拍到石虎、穿山甲、鳳頭蒼鷹、大冠鷲、領角鴞、藍腹鷴、無霸勾蜓、棕簑貓(食蟹獴)、台灣山鷓鴣、黑眉錦蛇等保育類動物,顯見生態豐富。

大茅埔調查團也推廣友善耕作,農家若願意參與就能獲得「石虎標章」,隨著環境意識抬頭,消費者購買意願也會提高。吳哲銘強調,並非要求農民從一年打10次農藥直接改成完全禁止使用,「從事友善耕作的農民可能很少,但要吸引農友參與,只要你願意改變,我們就想辦法替你賣水果,他們也會意識到生物標章其實可以幫助他們。」

「前台中市長林佳龍的太太曾說,東勢充滿微量元素,高接梨、柑橘、甜柿等水果都很有名,這裡的農民用大甲溪的水加上空氣和陽光合成種出了水果,再把這些維生素跟礦物質供給全台灣的人。」吳哲銘接著說:「我聽了很感動,也覺得是很浪漫的事,我想我們不應該妄自菲薄,而是應該幫農民把這些好的行銷出去。」

有認同才有根 小小的樹在發芽

談起這幾年大茅埔調查團做的事,吳哲銘認為,比起田野調查或是搜集資料,更多的是一步步建立起身分認同,像是團員們訪問耆老,都使用客家話,頭幾次可能無法完全聽懂,隨著訪談越多,也會學習到課本上沒有的念法或是傳統用語,「我們準備這些讓人體驗,會開始覺得身為客家人很驕傲,這份驕傲來自於客家文化。」

「在語言之前,很重要的是身分認同,當一個人不認同這個族群就要去學母語,這是不可能的,他也不會覺得需要去學!語言是有聲音的文化,而文化是無聲的語言。」

大茅埔庄裡有棵小樹苗,前身是當地人信仰的大樹伯公,921地震發生沒多久就遭遇雷擊,而陳圭熒當年將同棵樹的籽種回原地,20年過去,樹苗雖小但仍努力成長。小樹的成長紋理被大茅埔調查團拓繪下來,轉而變成每年「龍神山水祭」的主視覺,見證更多人尋回自己的語言、自己的根,而傳承不就是這麼一回事,前人的生活軌跡,一代代持續傳下去。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章