從1與0的世界改變自己

小時候一直很期待能夠使用到名偵探柯南劇場版《貝克街的亡靈》中的繭,但同時對未來是否像灰原哀所說的,「並沒有所謂的自由,視覺、聽覺、味覺和觸覺,通通都受到電腦的控制」抱持疑問……

你以為字典只是用來查字音字型、國文考試背註釋的工具嗎?其實它一直比你想像的「還跟得上時代」。「三角戀愛、調情、豔遇」這些聽起來像當代愛情劇的台詞,早被收錄在全國最多人使用的《教育部重編國語辭典修訂本》裡。

近年來,這本網路辭典持續進行大規模修訂,內容不只與生活對話,更呼應當代性別意識與語言多元性。以最近更新的「三角戀愛」釋義為例,便從舊版的「二男一女或二女一男間的矛盾戀愛」變成不特別指涉性別的「三人間的矛盾愛慕行為」,不愧是亞洲第一個同性婚姻合法化國家的官方辭典。

辭典不只記錄語言,也默默記下社會的變化。過去總覺得辭典厚重古板、不知變通,甚至會用「你是住在字典裡嗎?」來形容人老派——但現在,它正和時代一起前進,可能比你家長輩還新潮。

「《修訂本》使用者真的很多,目前累計使用人次已超過5.7億人了!」國立中央大學中文系主任、擔任國語辭典編審委員逾10年的李淑萍,用滑鼠游標熟練地點開網站連結仔細介紹。

《教育部重編國語辭典修訂本》(後簡稱《修訂本》)是教育部國語推行委員會(目前被併入教育部終身教育司)在1994年推出的網路辭典,收錄字詞超過16萬條,涵蓋文言、白話、成語、俗語與新詞等,被視為目前台灣最具公信力的中文辭典。

不只教育現場,出版、媒體等各式關乎文字運用的場域,都有它的忠實用戶,隨時點開在線人數幾乎都破千,相當可觀。

不過,編撰字典可不是照搬歷代資料那麼簡單,而是慢工細活的修補工程。與其說是「編撰」者,李淑萍更認為她是「審修」者,競競業業地從前輩手中,接下承載歷史的文字寶庫,因應社會思維、性別意識提升檢修釋義,擴充新詞,同時得守護舊詞。

(編按:語料,意指有關語言的句法、語音、音韻、語意及其他有關語言現象的資料)

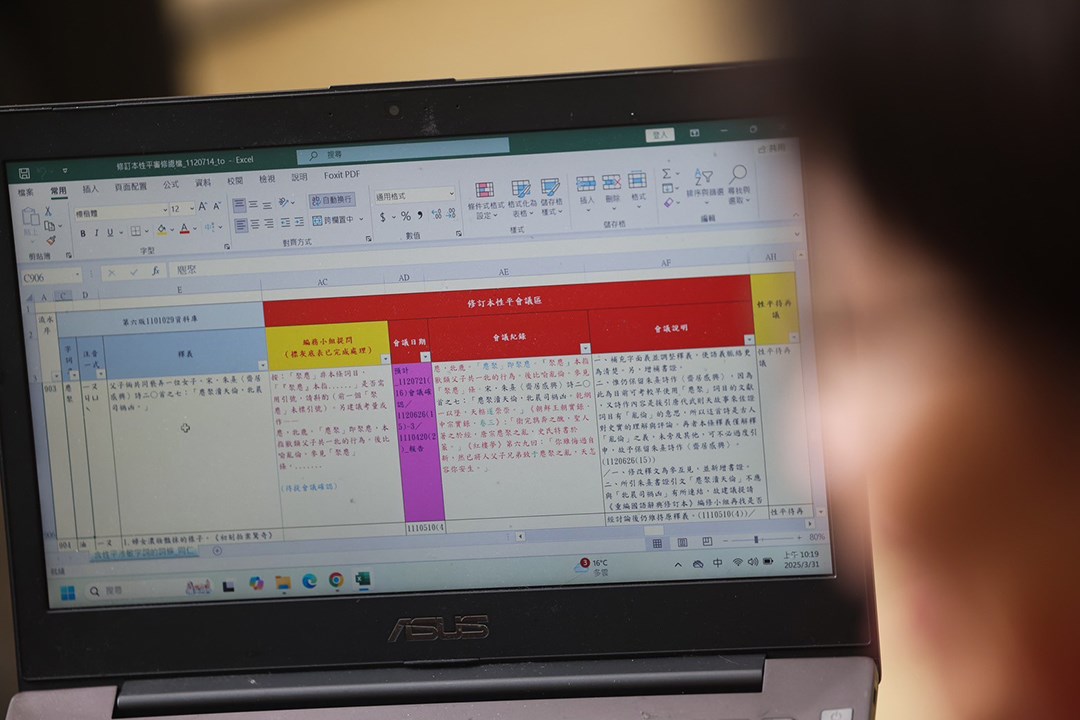

辭典不只是語言工具,也會反映社會價值觀。為了避免過往語例中的性別刻板印象與負面意涵用語,《修訂本》近年設立了嚴格性平審查機制,定期邀集語文與性平專家開會檢修。

然而,在李淑萍的印象裡,會議裡的「火藥味」最初是有那麼一點重。性平專家覺得語文專家老古板、守著傳統不放,語文專家則認為,性平專家沒充分考慮語言的歷史脈絡,頻頻難達成共識。

讓我們來舉個例子:「麀聚」。

這是你第一眼看不懂,第二眼讀不出「麀」(ㄧㄡ)字音,第三眼還是無法理解意思的詞彙,滑到下方釋義才終於明白,「麀」是「牝鹿」,「麀聚」則是古代形容「獸類父子共一牝」的行為,後比喻為「亂倫」。

性平專家認為這個詞彙並不常用,且舊版釋義為「父子倆共同褻弄一位女子」為貶抑用語,強烈希望不應存在於當代辭典,卻引起李淑萍與多名語文專家反彈。

李淑萍攤開史料文獻,早在戰國時代的《禮記•曲禮上》即有「故父子聚麀」語句,認為父子共妻,有如禽獸;後來在宋朝哲學家朱熹的〈齋居感興〉詩裡亦有提及「麀聚瀆天倫,牝晨司禍凶」。

經典清代章回小說《紅樓夢》第69回中,尤三姐更對姊姊尤二姐說道:「你雖悔過自新,然已將人父子兄弟致于麀聚之亂,天怎容你安生。」道出尤二姊與賈珍父子的曖昧不倫關係。

「釋義可以修改、可以討論,但要把它拿掉是無法同意的。如果有天,有人在朱熹的詩詞或《紅樓夢》裡讀到這個詞,卻找不到意思解釋怎麼辦?」李淑萍直言:「這是歷史語言,縱使這個詞彙現在看起來不大OK,但它存在過,把它刪掉就是在抹滅歷史事實」。

所幸雙方最終妥協達成共識,重新補充語詞脈絡,多次來回的拉鋸戰,也讓李淑萍學到不少新知觀點,「以前我們會以為同志伴侶中,總有一方扮演男性、一方扮演女性角色,但事實並非如此,他們的關係是自我定義的」,並在多個詞彙新版釋義排除指涉特定性別。

李淑萍強調,《修訂本》與一般辭典不同,是一部歷史語料型辭典,除了釋義,更著重語詞的「前世今生」,從語源、演變,到歷代文獻中的用法都有收錄。語詞的意義不是一蹴可幾,而是在假借、轉用、比喻中層層累積而來,成為文化的沉澱。

「我們不能以今律古,用現代眼光去責怪古人不夠性平,畢竟他們卻長期生活在男尊女卑的時代。」李淑萍說得直接,「但也正是這些詞的存在,才讓我們知道——社會是怎麼一路走到平權的今天。」

但當然,李淑萍幽默補充:「下班後,爸爸在客廳看報紙,媽媽在廚房煮飯」這類不符時宜的造句,倒是能果斷達成共識刪除。

由於兩岸關係近年趨於敏感,關於「中國大陸用語」的糾正建議也成為讀者來函、語文諮詢信件中常見主題之一,彷彿一場「大家來找碴」的全民運動。

李淑萍指出,《修訂本》資料庫源頭為1931年動工的《國語辭典原編本》,字音與義多反映當時語言習慣與時代經驗。但她也提醒,許多被誤認為「大陸用語」的詞,其實早在歷史文獻中就已出現——最典型的例子就是「質量」。

「質量作為品質之義,其實

為避免誤解,他們在《修訂本》針對「質量」也做了大幅補充,從原本單一的「物體內所有的物質總合」,擴展為「人的秉性與才識度量」、「材質與重量」、「品質與數量」等5種釋義,最後也在「專指事物的品質」部分註明:「今大陸地區沿用之」。

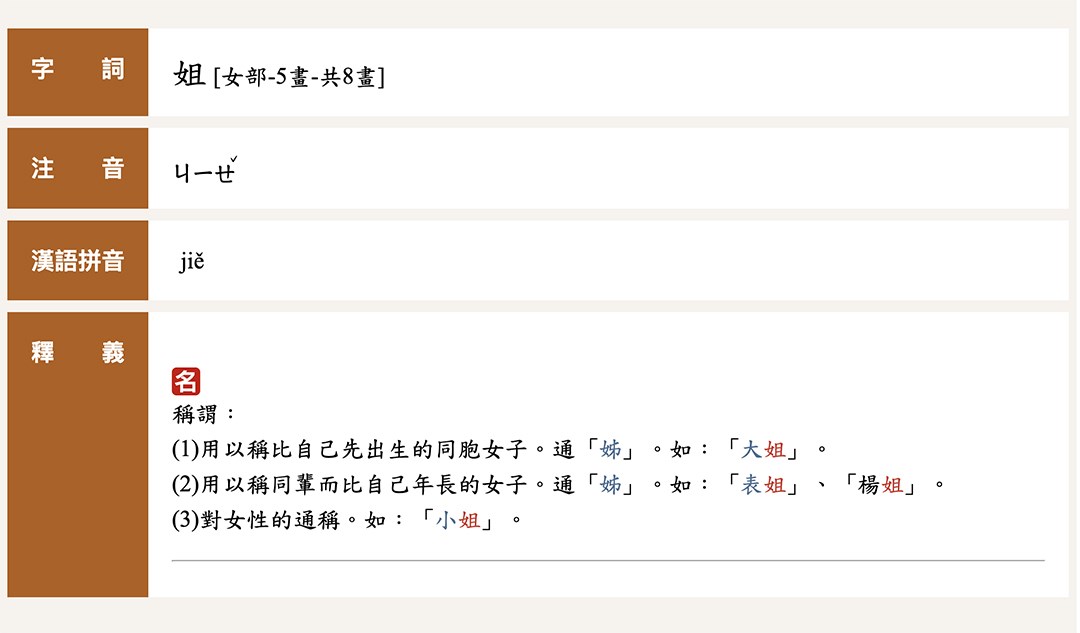

近年在新聞報導裡,常會看見有網友驚訝發覺《修訂本》的讀音、用字推薦和大眾熟悉的不同。例如「早上」一詞,辭典標註的是輕聲「ㄗㄠˇ˙ㄕㄤ」,與多數人慣用的四聲不同,曾引起熱議;而像「姊」與「姐」這類音同義近字詞或「推薦/推荐」等異形詞使用方式,更是教學現場最常見的難題之一。

許多人認為,辭典應該是標準用語的「守門員」,明確標注出哪個最正確的使用方式;但《修訂本》的編輯方向,確實與早期的辭典編撰不同,記錄著語言的實際使用方式。

所謂「異體字」,是指意思與讀音相同,但寫法不同的字詞,是中文書寫系統的獨特之處;「異形詞」和「異體字」相似,為詞的多型態表現,如:推薦/推荐、兇手/凶手、關聯/關連等。

造成異體字、異形詞原因,可能來自不同時代書體的轉換(如甲骨文、小篆、楷書等),也可能是避諱皇親貴族名諱、或因雕刻與手抄時遺漏筆劃造成的變異。每一次更動,都是歷史留下的痕跡。

「

相比於大陸的《現代漢語規範字典》、《現代漢語成語規範詞典》等強制性、規範效力較強的字典,若用詞不符規範,出版機會恐怕就會受限。

李淑萍強調:「台灣是民主社會,就算是教育部頒布的辭典,也不會朝向『規範』的觀點去,我們想要保留歷史事實。」但她也坦言,若完全沒有規範,教學現場容易混亂,因此他們在官網再三強調,《修訂本》適用於語文研究者,國中小與一般讀者則建議使用《國語辭典簡編本》、《國語小字典》。

「教育本來就是漸進式的,一開始塞太多資訊給他們也難以消化」,她不忘幽默補充,身為中文系教授、編撰字典委員,就常對家裡兩個小孩說:「考試要拿高分,就聽老師的;想知道文字背後的故事,再來問媽媽。」

「編撰辭典沒有所謂的完成,是一項永遠不會停下來的工程」,收錄60萬字的英國《牛津辭典英文大字典》(OED),從1857年動念構想啟動至第一版完工,花費了近70年、動用大量志工,至今仍持續透過線上平台維護更新。

李淑萍坦言,這是場一人無法完成的工程,全仰賴愛字惜字的團隊集結,一起守護語言背後的歷史印記。儘管這份工作沒有光鮮亮麗舞台,也難以立刻看到成果,但她仍樂在其中。尤其當她把一個「字」的生命故事梳理給他人,看著對方津津有味地點頭,就是成就感的來源。

「有趣才做得下去嘛」,而她與為數不多資深編委的志業,就是要讓這部字典越來越好。

偶爾看著她挑燈夜戰,對著Excel表格苦思釋義、翻書尋文,或進行永遠開不完的討論會議,先生也會問:「這工作到底要做到什麼時候?」她總是笑笑說:「應該沒完沒了。」直到有一天體力不行,只能交棒給下一位接手者——甚至可能委託AI編委,請它判讀當下的社會語境,重新調整每一個字詞的定義。

「如果沒有人做,錯誤就會一直流傳下去。我只希望大家能用最正確、最完整的詞彙,去傳達自己的心意。」李淑萍說得平靜,卻是在替每一個字,慢慢擦亮它悠久的老靈魂。