林東榮挑戰《羅生門》 老派紳士的台語文戰鬥之路

「若欲認真研究,語言是無底深淵!」

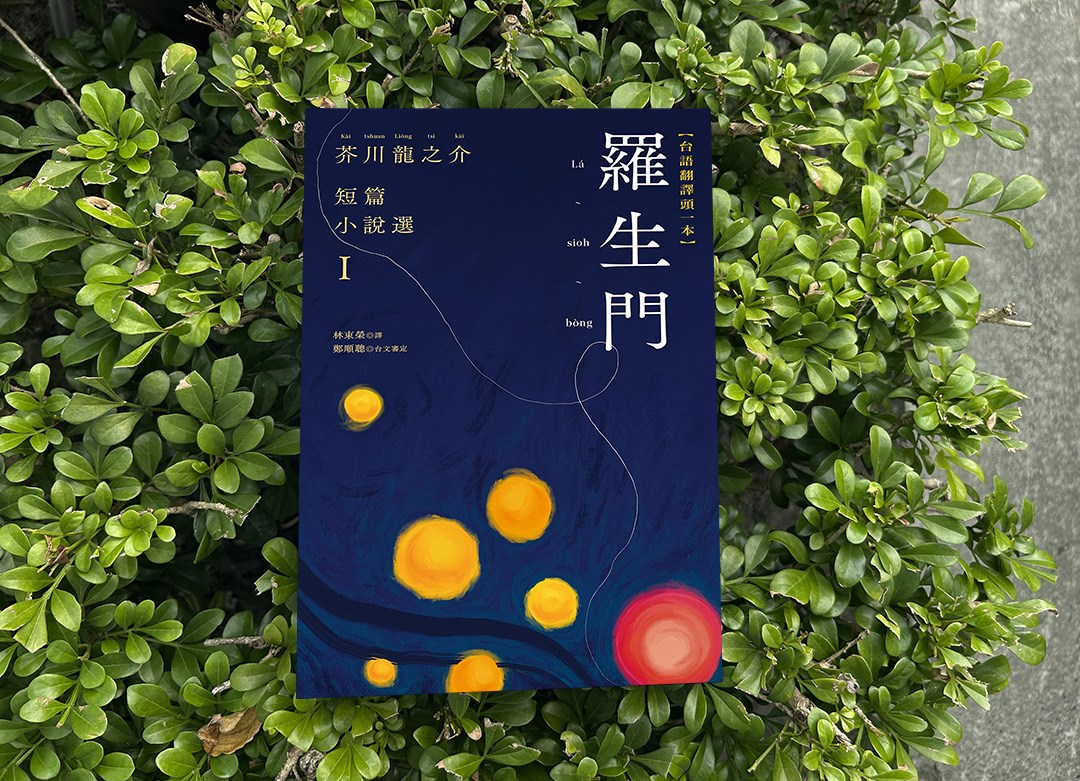

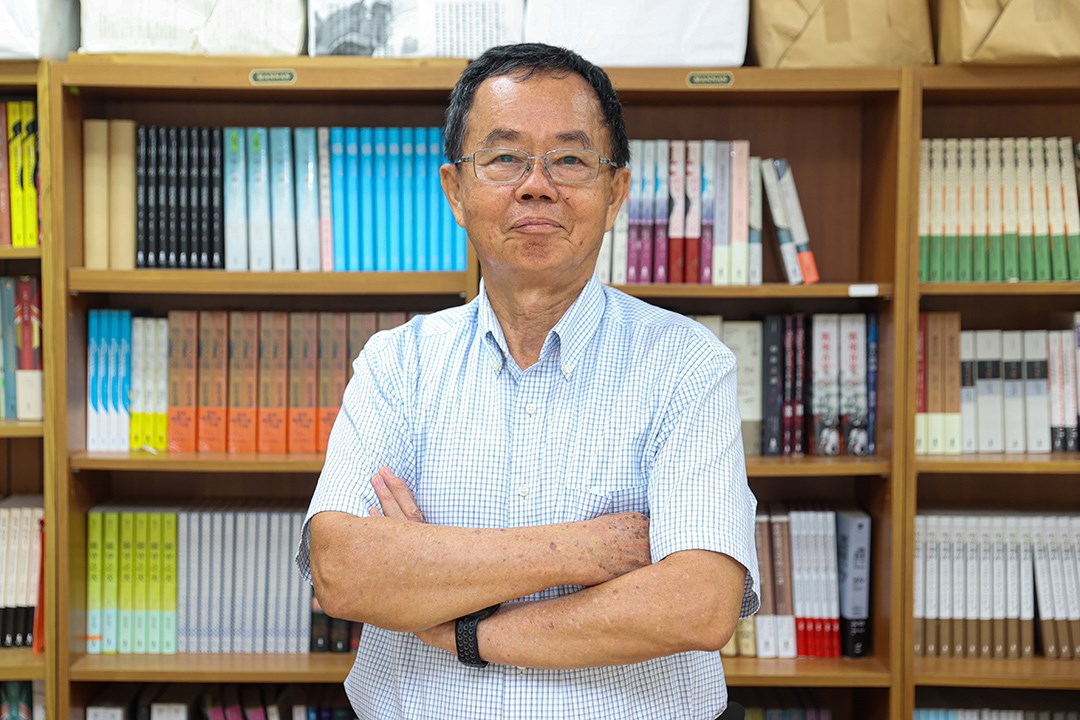

現年74歲的林東榮,在日本企業服務後又持續和日本打交道數十年,退休後專注學習「台語文」,近期以「台語文」翻譯了芥川龍之介的短篇小說集《羅生門》,以一種近乎日本武士道的精神,不斷修正、琢磨,一心只想把這些經典文學翻譯得更精準、到位。

林東榮說,台語跟華語就是完全不同的語言,「要講這個語言,一定要用這種語言思考,如果還要翻譯成華語再轉成「台語文」,『袂赴市啦(來不及)!』」。

讀國小前 一句國語都不會

為了這次專訪,林東榮特地一早搭高鐵從台中北上,採訪前他提到從車站趕來受訪地點的途中,和計程車司機閒聊,他跟司機說:「開計程車是在做服務,人生都是在做服務,每個人都是在為人服務,都是在為某人服務。」

林東榮說,服務的過程如何讓對方滿意,達到對方想要的目的,都要盡力而為,就像結婚就要讓另一半滿意,工作則讓合作夥伴、客戶滿意,「希望這次的採訪能讓大家滿意。」

林東榮的敬業精神,有一種老派紳士的風度,而且很台。

1950年生的林東榮,台中大肚人,自稱「正港台語人,台語講一世人,自認台語袂輸予人。」木馬文化提供的新書資訊,有一段這樣的文字,看到林東榮本人,覺得十分貼切,果然文如其人。

出身台語家庭的林東榮,說台語是很自然的事,只是跟當時好幾代台灣人一樣,都遇過那段語言政策的打壓。

讀國小以前的林東榮,一句國語都不會說,大約從1957年起,林東榮開始接受教育,起初官方的語言政策還算寬鬆,並未嚴格規定學生一定說國語,直到讀5年級時,各種限制政策出籠,說方言要罰錢、掛狗牌,「中低年級的比較可憐,高年級的都很精了,不太會被罰到。」

林東榮事後回想還是一肚子火,「這是一個很不文明的行為。」

和日本人做生意 從交朋友開始

所幸不平的政策並未對他造成太大影響,他依舊努力說著台語,以身為台語人為榮,更重要的是他的好學精神,使他在職場上出類拔萃。

林東榮說,自己從小對任何事都充滿好奇心,而且愛讀書,母親說他是「一个無藥醫的愛冊人」,「人講老師搬過厝,冊就是冊,你毋是老師,冊哪會遐爾濟?」(人說老師搬家時,看到的都是書,你不是老師怎麼有那麼多書?)後來考上台北工專機械科並完成學業,出社會後於在台日本企業服務,因工作需要自學日本話,後來獨立創業,從事對日貿易,講日本話、和日本人周旋的日子長達50年。

為了和日本人打交道,林東榮勤學日語,深入日本文化,並大量閱讀日文書籍。

林東榮說:「日本人是這樣,我有我的格,我有我的水準,要我跟你做生意,那要看你跟我合不合。說粗一點,要看你水準夠不夠,智識能不能贏我。」

若只是單純會說日語、會看日本字,無法得到日本人的尊重,更別說交朋友、做生意,但「我懂得比你多,你就不會看不起我!」

林東榮說,日本人做生意從交朋友開始,「其實台灣人也一樣,對方願意跟你交朋友,以後就有可能跟你做生意。」

林東榮為此量閱讀日文書籍,認真去了解日本,認識他們的生活,關於自己工作專業方面的書會看,看書之外,也看他們的電視劇。

可以說,林東榮不只是一位日本通,更以超越日本人為目標,一生努力,進精不懈。

藏書一間屋 中日文都有

林東榮愛書成痴。

林東榮笑稱自己收藏的書有一整個倉庫,位在台中的老家,父母特別為他留一間房子,他就拿來放書,「老實說,愛書的人,『毋甘擲冊(捨不得丟書)』,以為放著之後會看,其實都不會看(笑)。」

「我這個人好奇心很重,像是諾貝爾文學獎得主出爐,我就會想看看這些作家的作品,書看得很雜,有時日本在『痟』某一本書,我也會想找來看看,但大部分還是集中跟企業有關的書,如歷史、企業小說。」

林東榮特別提到司馬遼太郎和池波正太郎的書,訪問當天他甚至秀出日本出版社的宣傳目錄,精美印刷、正反兩面密密麻麻詳列著作家所有作品,而且還不只一張,彷彿是他的戰利品,而這些傳單背後,代表的正是他的豐富收藏、獨特品味,以及深入日本文化的用心良苦。

這是林東榮與日本文化、歷史與文學的淵源。

不甘心做台語文的「青盲牛」

67歲那年,林東榮決定退休,卻有一種「一定要來做點什麼」的衝動,靜不下來。他不擔心退休後沒事做,「光是書就看不完了」,但又不想只是看書,「工作的時候看書,也許可以幫助自己的事業,讓人對你印象更好,進而和你做生意,但退休之後就沒有這樣的目的,還一直看書幹嘛?」

林東榮認為,光是看書不行,總要有Output(輸出)。

林東榮想到自己一向關心「台語文」,但因為自認說得很好、沒有問題,自信滿滿,無意間卻發現,近年有許多用「台語文」書寫的文章,自己竟然「看無!」

林東榮驚覺自己竟然是「台語文」的「青盲牛」,「台語文」的「文盲」!

林東榮不能接受自己不懂「台語文」這件事,明明台語這麼能講,竟然不識字,「足見笑!(很丟臉)」

天生不服輸的林東榮,便在退休後下定決心學習「台語文」,「一定要把失去的母語撿回來。」

透過翻譯文學 精進台語文

林東榮回想起年輕時剛學日文,說跟讀不困難,但書寫有困難,後來便試著把日文翻譯成中文,並嘗試投稿坊間的雜誌,藉此建立日文書寫的能力。

林東榮對當年這套學語言的方式深具信心,於是在退休後重拾「台語文」的熱情、重新投入「台語文」學習的路程,也如法炮製,果然獲得極大的成效。

林東榮表示,任何一種語言都一樣,文要讀,字要學。會聽、會說還不夠,還要能讀、能寫。翻譯就是一種讀與寫的密集練習,學的不再只是單一的字詞,而是一整段文句、一整篇文章,乃至一整本書。

除了翻譯文章之外,林東榮又經常透過網路學習,發現不足之處,也不辭辛苦的向人討教,可說勤奮得不得了。

就這樣一點一滴的累積,不知不覺也翻了數十篇日文小說,只是和年輕時代不同的是,當年是為了學日文,才把日文翻成中文,這回則是為了學「台語文」,而把日文翻譯成「台語文」。

加入經典文學翻譯行列

漸漸的,台文圈開始流傳一個傳說,有一位精通日文的老先生,一個人一字一句的把日本文學經典小說翻譯成「台語文」。他像一位苦行僧,又像一位獨行的武士,默默進行著自己的修練。

只是林東榮並不覺得這是一條辛苦的路,因為本身就喜愛挑戰,再加上若能為自己最關心的「台語文」盡心力,能在退休後做這樣的事,其實是極大的成就與滿足。

後來林東榮聽說作家、「台語文」推動者鄭順聰正在號召有志者翻譯世界文學經典,於是便主動加入這個陣容,鄭順聰一開始給林東榮幾個建議,包括芥川龍之介、夏目潄石、太宰治等人的作品,林東榮毫不猶豫選了芥川龍之介,並於2022 年開始投入翻譯工作。

林東榮說,芥川龍之介的作品不只寫文學,也寫人性、寫社會現象,提供警告,剾洗(khau-sé,諷刺)社會,每一次重讀、翻譯,都會有新發現。

此外,芥川龍之介的小說總是充滿各種畫面及氣氛,用華語讀、用台語讀,意境完全不同。

布袋戲人助陣 有聲書更立體

林東榮試著朗讀《羅生門》裡〈淮山糜〉中的一段文字:

大鼎下跤的柴火衝(tshìng)出來的火煙,和鼎內熁(hannh)起來的燒水氣,佮早起時猶未消散的雲霧就來結做伙,變成一重強欲看袂清的殕殕雲煙,共曠闊的大埕罩牢咧。

對照中文翻譯的意思:

大鍋底下的柴火竄出來的煙,和鍋內冒出來的水氣,與清晨猶未消散的雲霧交融,形成一層幾乎讓人看不清的濛濛煙雲,將寬闊的庭院緊密籠罩著。

林東榮用台語讀來,令人全身起雞皮疙瘩,彷彿讓人身置小說的場景之中,蒸騰的情境,神祕的氣氛,好像隨時有什麼事要發生。

林東榮特別推薦一定要聽有聲書,因為這次出版社特別邀請「義興閣掌中劇團」主演王凱生為這本書錄製有聲書,說書的氣氛及戲劇性更強。

這次「台語文」版的《羅生門》,收錄了芥川龍之介多篇膾炙人口的小說,包括被大導演黑澤明改編成電影《羅生門》的〈竹林內〉,「羅生門」一詞因此舉世聞名,成為各說各話、一件事有多種說法的代名字。這篇小說非常值得一讀,「台語文」版同樣別具韻味、情境與深度,讀來感覺不同。

來自生活的語言 離土地好近

不過,走了這麼長一段路,雖然有許多關心「台語文」的人持續努力,林東榮對「台語文」環境依舊感到憂心,「台語文最大的問題,就是愈來愈少人講,很多詞語大家都忘記了。」

所幸20多年前,許多專家制定了教育部標準辭典,建議了許多「共同字」,讓有志從事書寫「台語文」的人有所依靠。

「翻譯是什麼?就是原作者寫什麼,我們盡可能用我們的語言來表達,不能讓原著的意思『走精』,有了這部辭典,翻譯的人可以有更多詞語的選擇,當有更多作品留下來,後人才有辦法看到這些文字,知道「台語文」如何詮釋這些經典,以及可以怎麼讀出這些優美的文字。」

林東榮說,台語的文跟台語的語,其實是怎麼說就怎麼寫,我手寫我口;但華語的文就真的很文,跟嘴巴離較遠,「台語就是從生活中來的語言,如果你讓自己進入台語這個語言,你就會跟這片土地愈來愈近。」

林東榮舉例,像是台灣有「溪」沒有「河」,「溪」是什麼意思,「它在有水跟沒水時的差異可以差到幾千倍,這是台灣地理環境特有的現象,所以台語中有很多石頭埔、沙埔這些詞,你熟悉台語,也等於認識這片土地。」

要學台語文 就用台語思考

雖然起步晚,但深厚的台語經驗,加上好學不倦的態度,使得林東榮的起點比許多人來得高許多,林東榮歡迎更多有志之士一起加入關心「台語文」的陣容,他自己在網路臉書上也經常無私分享自己的翻譯心得。

「我自然是花了很多時間,如果你有心要翻譯,自己就要多說台語,不要滿嘴華語。你就是要一直講台語,講錯了人家就會跟你指正,你也可以從別人口中得到許多新的詞彙。」

林東榮再三強調,台語跟華語就是完全不同的語言,「要講這個語言,就一定要用這種語言思考。」

如同林東榮的耳提面目,「台語文」的復興就是要靠這樣的堅持與奮鬥,才可能走出一條康莊大道。我們在林東榮身上看到的不只是活到老學到老的精神,更看到「台語文」推廣的希望無限可能。

文:邱祖胤

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章