出國比賽得金牌 背後不為人知的一頁歷史

在國際運動賽事的舞台上,台灣若要打開能見度,一向需要機緣巧合,加上有心人的努力,才能夠有所突破。很多時候,我們無法用自己國家名字參加比賽,不能掛出國旗,這個現象是台灣人心中一直存在的遺憾。過去我們長期稱自己的國家代表隊是中華隊,但派駐在國外我們很清楚,外國人眼中Chinese Taipei字面意義其實就是中國台北。

當我走進洛杉磯郊區的這所社區大學,準備採訪一場國際曲棍球賽,還沒看到台灣隊伍之前,我先在大會旗桿上看到我們的國旗,這一幕變成這場採訪的驚喜。參加比賽掛國旗,這對世界大多數國家來說,是件理所當然的事,但對於代表台灣的運動隊伍來說,簡直是奢求。

儘管草地曲棍球在美國不算主流運動,有點小眾,但比賽熱度不輸其他熱門運動。一顆球、兩座球門、幾根棍子,就能抓住全場的眼光和心跳。這場加州杯曲棍球分齡賽,是在地52年歷史的國際賽事。當你身在其中,立刻感受到滿滿的熱情。映入眼簾的綠色草皮,全都劃成比賽場地,從稚嫩的小朋友到中年男女,150支隊伍超過2000多名運動員,人人為了比賽投入身心。

彰化市的平和國小11名小學生,今年在12歲層級賽事,締造了連5年拿到冠軍的佳績。採訪帶隊老師、教練和球員們參賽心得之餘,我很好奇,台灣的隊伍在什麼機緣下,跨越太平洋、搭乘12小時以上飛機,來到加州比賽?又為何在這場有18個國競爭的國際賽事上,何其有幸代表台灣的中華民國國旗可以掛上大會的旗桿,與其他各國國旗並列?

詢問了好幾個人之後,我找到了促成台灣隊伍從1986年開始參加這場賽事38年的推手,挖出了一段沒有太多人知道的歷史。在我眼前63歲的呂哲文,他是台灣第一代的曲棍球國手,1980年代移居美國之後,仍然熱愛這項運動。當年東洛杉磯學院是1984年洛杉磯奧運的草地曲棍球比賽場地,美國國家隊每兩週在這裡比賽。呂哲文毛遂自薦,參與美國培訓隊的訓練比賽,也得知每年加州杯是曲棍球界的國際盛事。

「我每年都盯著旗桿看,有幾次國旗被拿下來,我都請僑胞來看比賽要帶著國旗,一看到旗桿上國旗被拿下來,我就請大會再升上去。」過去將近40年間,每年台灣最多派了8隊來參加不同年齡層的曲棍球賽,經常拿下冠軍。今年帶隊的平和國小體育組長陳暐碕,1994年還是小學生時,就是場上比賽的球員。30年過去,他從打球的球員,角色轉變為籌措旅費、管理球隊的身分。

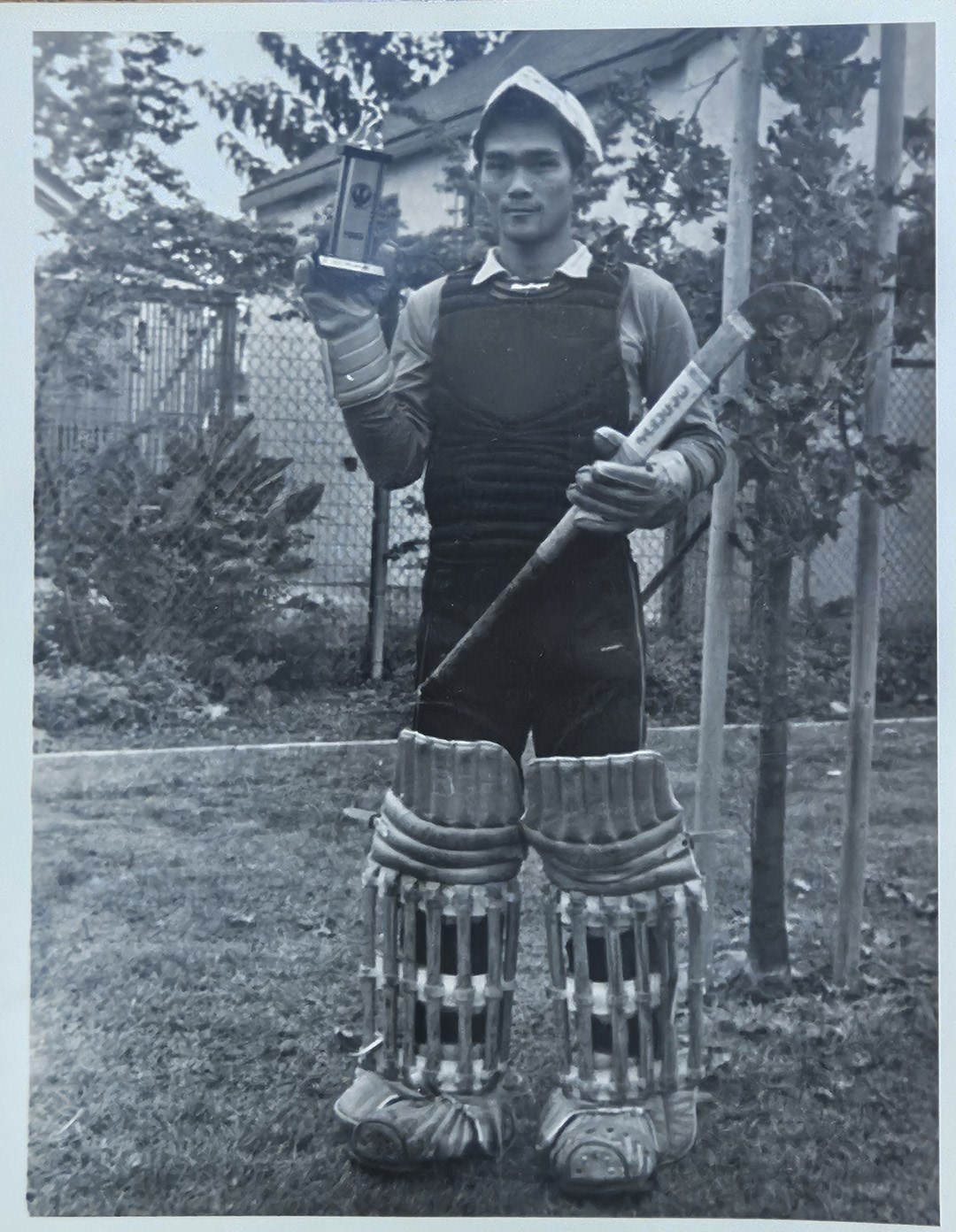

彰化市小學生跨海出征,奪冠爭光,這是呈現在新聞上的報導角度。但人在現場,在與受訪者的交談之中,我好像坐上時光機回到了40年前。呂哲文給我看的黑白照片裡,他身穿古早的曲棍球守門員護具。40多年前,他進入北體是籃球專長,也曾考慮加入棒球隊,後來為了上場空間而選擇較為冷門的曲棍球。

然而,運動打法各有不同,但人們投入的熱情卻無法比較。當時,呂哲文帶著在台北體專學到的曲棍球功夫,在美國尋找打球機會,毛遂自薦參加國家培訓隊,打俱樂部比賽,進而牽線台灣隊伍報名參賽加州杯,讓後來的台灣球員們,一年一年有機會出國比賽,掛著自己的國旗與其他國家的隊伍交手。每一次出國比賽,都成了孩子日後成長的難忘回憶。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章