跨世紀台漫》重新登陸阿推的科幻星球:九命人、九命人與9命人的宇宙演化

本名姜振台的阿推,和當時許多漫畫創作者一樣,都出身復興美工。在台灣漫畫始終不被視為專業的年代,復興美工因為教學上的設定,意外成為台漫重要的搖籃。

阿推從學生時期便醉心於漫畫創作,之後因緣際會,於1984年加入剛創刊的《歡樂漫畫半月刊》編輯部,接連連載了《九命人》(1986)、《新樂園》(1987)及《久命人》(1988)。初出道的他展現了驚人的創作能量,三部作品不管在科幻的主題或圖像敘事的語法上皆已高度成熟,不見一絲新人的青澀。

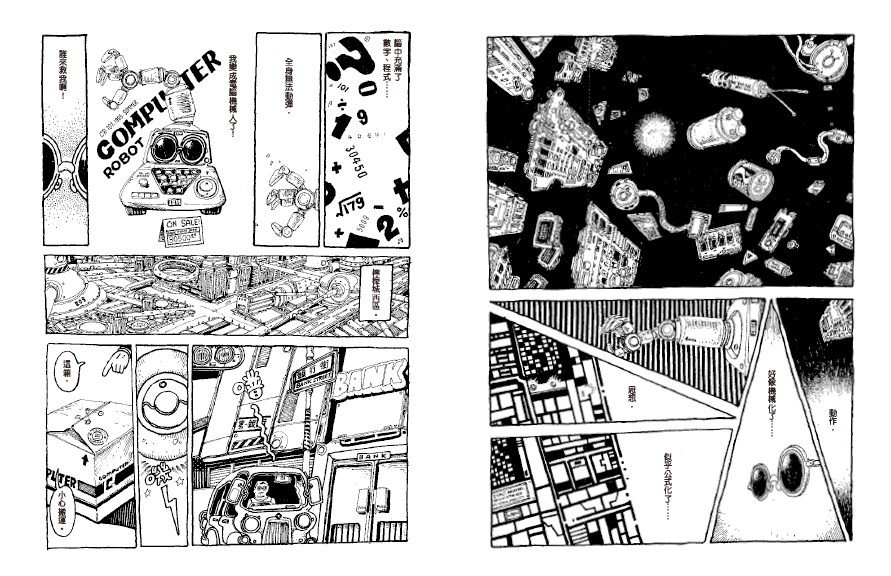

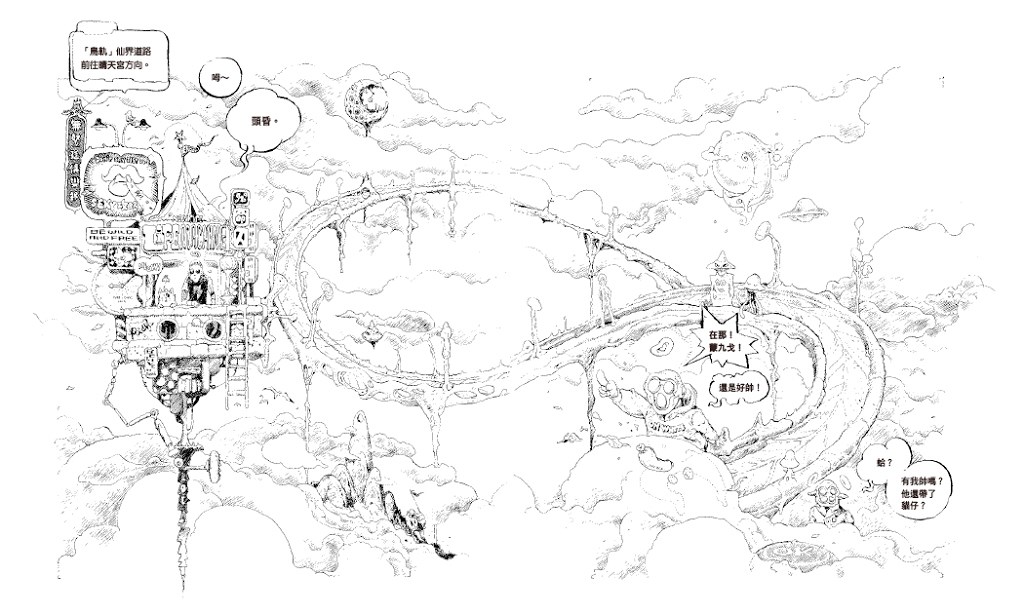

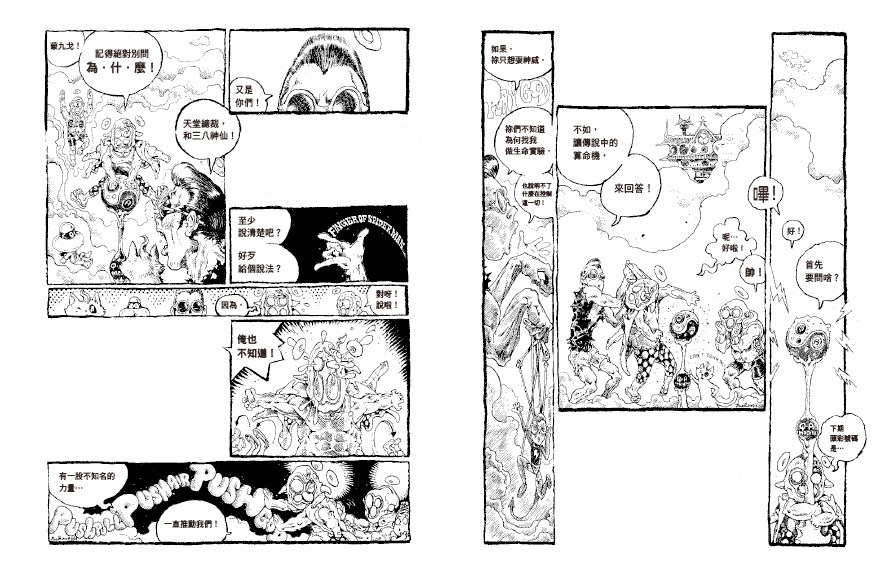

譬如《九命人》,以科幻的面貌重新解釋轉世輪迴、神魔對抗等常見的概念。一世一世變化之間,想像力的油門一路重踩,不曾停止,繁複的構圖也呈現出物質和疏離的時代氣氛。與其說阿推在發表漫畫,更像是他以造物主的身分,試著向世人揭露他打造的科幻世界,帶領人們離開地球表面,前往異星球。《九命人》也因此成為台漫重要的經典。

到了續作《久命人》,原先高速拉著讀者前進的風格開始轉變,以更從容的速度,在情節和畫面上拉出更多呼吸的空間,由讀者的想像力自行填補。

可以說,阿推星球從最初地殼劇烈變動的形成期,在《久命人》之後走向更簡斂的穩定期,成為《超人巴力入》和之後如《殺人免責權》、《承諾島》等中長篇作品共同分享的世界觀。

《歡樂漫畫》停刊後,阿推在後繼的《星期漫畫》上連載了《超人巴力入》(1990)。從《久命人》到《巴力入》,阿推星球正式於藝文宇宙中運轉,創生出特有的語言(劇情)、美感(畫面)和文化(氛圍)。

不管是多麼偉大的創作者,多半都有承襲的路數,老練的讀者總能在漫畫家筆下的線條、空間的布局或情節的編排中,抽絲剝繭,察覺出眼前這套「拳腳」師承或私淑的流派。尤其面向海洋、廣納百川的台灣,一直以來就是各地文化交相作用的聚合體,即使在政治上曾有過層層壓抑,但難以控制島上創作者向外汲取養分的渴望。

台灣漫畫在發展過程中,不論起落,不同時期的共通特色就是大量吸納不同地區、不同創作者的圖像語彙,轉化為發展自身風格的基礎。1980年代中期台漫的重振旗鼓亦復如此,細細推敲這群和阿推同世代的創作者,大概都能找到某些相對應的蛛絲馬跡,依稀可見他們站立在某些聳立的巨人肩上。

阿推的作品不乏類似的線索,譬如來自美式英雄漫畫的紋理和結構,或者歐陸漫畫的氛圍與步調。在以日本漫畫構成的台漫土壤裡,光是這些特點就已讓人驚艷,但細細比較,阿推的風格似乎又與這些來自歐美的影響維持著不小的差距。

就像在演化的途徑上,類似的DNA序列,人們可能會預期成為水裡游的魚、陸上馳騁的獸或天上飛的鳥,然而如同阿推一向專注的科幻主題,最後生成的卻不是地球上任何能見的生物,而是來自外太空難以言狀的異形。更驚人的,這樣獨特風格的定型,幾乎不用養成或蘊釀,從最初的《九命人》就已經確定,始終如一,接下來只是反覆打磨,更加精湛而已。

若硬要概括阿推的風格,大概就是某種「不協調的協調」:看似背反、衝突的元素,皆能夠在他的畫面和敘事達到平衡。

阿推的作品既複雜又單純,複雜的是對於人物或器物細節無所不用其極的繁複刻畫,幾乎已成為他的註冊商標。這些細節多半和劇情無關,有些讓人會心一笑、帶點惡趣味的幽默,甚至以細小的文字另外構成對話,成為無數分枝的情節。

然而,這些枝繁葉茂的岔題,和主線都發生在單一純淨的空間中,對比於人或物的細節,阿推的背景大量運用空白或全黑的色塊,這種空間感馬上會令人聯想到墨必斯(Moebius)。但倘若墨必斯世界還需要繪出一條地平線之類的基礎作為空間的定錨,阿推則走得更深更遠,所有的人事物似乎都「漂浮」在無垠的空間,或用他在《超人巴力入》所發明的詞彙-「反空間」。

延續著「漂浮」的譬喻,因為故事在漂浮中展開,在沒有引力作用的情況下,構成另一種不協調的協調-既動態又靜態的畫面。每一分格仍在講述故事的動態中進行,可是每一分格又同時呈現類似插畫的靜止狀態。

阿推的分鏡與其說是追求電影般的連續,更像是一張張幻燈片的投影。雖是連環漫畫的體例,但每一格不管構圖或小字的註解,又具有單格漫畫的意味,打造出奇異詭譎的節奏。格與格之間的敘事「時間」以不規則、不均質的方式彎曲進行,時而快轉,時而暫停,跳脫了線性運作的軌道。

日後主導「九命人計畫」的漫畫家常勝,在作品《時之輪迴》(2019)裡以「莫比烏斯環」(Möbius strip)式的時間,作為對阿推的「二創」,即精準掌握了阿推創作的神髓所在。

在形式上,阿推顛覆了傳統圖像敘事慣有的空間和時間。如同作家張大春在評論時所言,阿推創生出「某種干擾性的刺激」,挑戰了漫畫的連續性,若將這樣顛覆的形式和內容並觀,其作品不管在內容或形式上,都是對「科幻」的呼喚和共鳴。因此,就算完全跳脫科幻的主題,以真實事物為描繪的對象,只要轉化為阿推的世界,也就染上了科幻的色彩。

這樣科幻的「阿推色」,配合他在單幅構圖上的敘事魅力,以及漫畫家本人對流行文化的敏感力,當台漫氣勢在上世紀末開始走下坡時,阿推成功地「跨界」。譬如在時尚雜誌連載並集結成冊的《推動優良好貨色》系列或《次文化尖叫》,在以漫畫介紹流行單品的同時,一旦轉化成阿推世界的口吻,即使日常衣物,也充滿著前衛的色彩和閱讀樂趣。

阿推的科幻圖像,不經意地擊中了廣告領域的美感和節奏。除了介紹時尚好物,雜誌插畫、書籍封面、唱片美術、電玩公仔……不同領域都紛紛與他合作,散見於不同媒介的作品不乏精美的傑作,或許有待日後有心人的集結。

筆者印象最深的,是阿推在1992年為歌手李明依《不懂》專輯繪製的漫畫。這張專輯一直是我心中台灣樂壇最被低估、忽視的專輯-為了扭轉李明依出道以來叛逆少女的形象,製作公司「友善的狗」精銳盡出,不管詞、曲或編曲都創造出前所未有的深度。阿推為每一首歌繪製的插圖,和音樂的豐富性相得益彰,他創造出來的李明依形象,在短短幾幅圖中,成功捕捉住少女蛻變的神韻和迷惘。阿推星球的前衛,和流行文化的追求交相合流,成為許多成長於90年代的人們共同的回憶。

雖然近年來阿推創作量不若以往,許多作品也因為出版社或出版地的關係,在書市上不易購得,然而不管在科幻或流行世界被他啟蒙的讀者,從不曾忘記當年的感動,一次又一次地招喚著阿推星球。

五月天主唱阿信對阿推的推崇是其一,阿信以個人的流行潮牌Stayreal,數度復刻阿推的作品,並在2015年出版在台灣久違的新作《野星球》(2015)。前面已提及的漫畫家常勝則是另一個阿推星球的擁護者,他於2019年以阿推《九命人》的設定「一個人,他有九條生命……」為主題,由他自己、星期一回收日、薪鹽、致怡分別繪製出各自的詮釋,打造出九命人的多元宇宙,顯現阿推世界觀的延展性。

此外,還有2018年光華文化中心於香港籌辦的「阿推的漫畫-捉迷藏」展覽,都說明了阿推的科幻世界或許屬於小眾,然而當年這些點燃的少數火焰,從未停止燃燒,就像電影《魔繭》(Cocoon,1985)裡的老人,一旦和外星人接觸,就再也無法忘懷,三不五時懷念起曾經瞥見的世界。

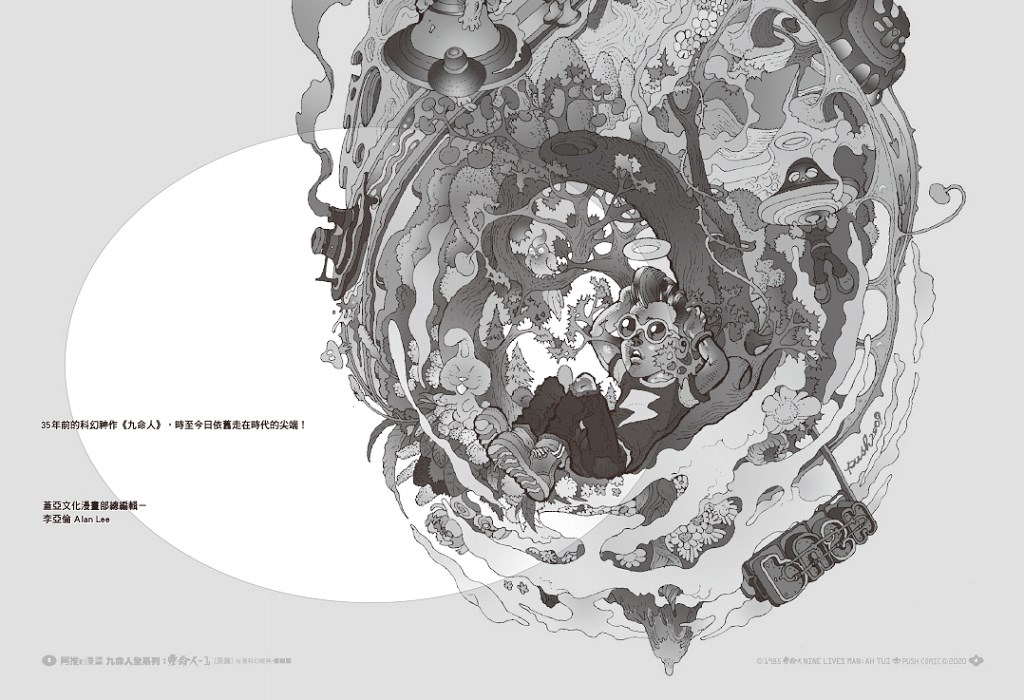

很幸運地,我們等到了蓋亞版的《九命人》復刻(2020),這次出版最受矚目的是,除了前兩集外,阿推還繪製了全新的第三集。這本新作對台灣讀者的重要性,不只在於可以重溫熟悉的阿推,事實上無論《野星球》、新竹縣政府出版的《風竹城》(2016),乃至「捉迷藏」展覽的主視覺,都可以明顯看出阿推的轉變,而《九命人-3》是少數能完整一窺這個新世界的機會。

無論是內容或形式,阿推星球已從穩定期進入了「昇華期」,原本的特質仍在,但空間的漂浮和時間的律動,同時朝向具象和抽象前進,形成某種類似液體流動或氣體飄散的新樣態,承載著某種高階的智慧。

九命人的轉世設定,在這樣的筆調下,竟成為充滿禪意機鋒的人生省思。經過數十年的演化,阿推的漫畫不再像30年前僅是科幻才思的展示,而是以科幻為出發,對生命或創作進行思索,類似手塚治虫在《火之鳥》的哲思。這或許才是科幻文類或科幻漫畫應有的高度。

《九命人-3》最後,主角蒙九戈提出了「誰在推動一切」的大哉問,答案涉及最後的結局,在此暫且不表。然而,同樣的問題似乎也可以拿來向台灣漫畫或創作者提問:當台漫屢敗屢戰,當大環境總是不利個人時,為何不選擇放棄,而是選擇繼續前行呢?

從讀者的角度來說,原因可能很單純也很自私:能見證一個創作者不同時期的進化,伴隨自身的成長,除了閱讀的幸福和喜悅外,也可以經由作品的折射,重新思索自己的現況。就像看到阿推科幻世界的演變,已步入中年的讀者,不再如同過去只是驚艷於奇想,而會更進一步,由奇想去回應當下身處的現實。

至於對創作者而言,或許就像《九命人-3》的寓意一樣,持續推動著創作的,或許還是漫畫家那無法、也不甘停息的想像吧。

無論如何,事隔多年之後,我們有幸擁有重新登陸阿推星球的機會。這片無垠的外太空世界,還有太多值得我們探索的,希望這顆巨大的星球能繼續陪伴讀者,一同演化。

九命人-1 〔原篇〕/久命人-2 〔續篇〕/9命人-3〔新篇〕

作者:阿推

出版:原動力文化

定價:各350元

1962年生於新竹,屬老虎。從事漫畫插畫製作和街頭流行觀察。自稱偏執視覺系作者。近年開始多方面創作,比如玩具設計,旅行路上觀察隨筆和廣告插畫、漫畫等工作。重要作品:《巴利入》、《新樂園》等。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章