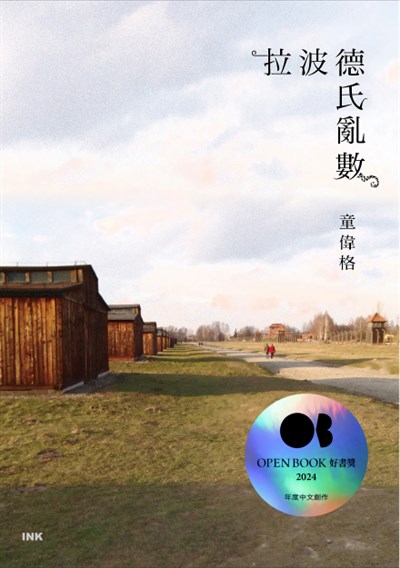

2024 Openbook好書獎-年度中文創作

▉評審推薦語/曹疏影(決選評審、詩人)

在愉悅至上的輕閱讀時代,這樣一個艱重的實驗文本注定不合時宜。《拉波德氏亂數》的形式猶如重重迷宮——或迷宮的廢墟。雕欄玉砌皆零落,通篇以斷續短語組成句子,一方面像策蘭(Paul Celan)的詩,結巴磕絆,欲說還休;一方面又似古典戲曲唱本或早期聖經譯文,初讀彆扭,再讀難忘。

都知這時代對困難文字集體性走避,甜膩與慰藉較易討喜,所以尚肯這樣經營文字風格的人並不多,作者以智、勇、衝在最前面。

同樣不合時宜的,是本書像是從上世紀一路行來的現代主義式步態。如杜斯妥也夫斯基始終直面終極——而且是生死一線之間的——問題,猶如集中營裡的決鬥,通過對難度書寫的挑戰,質問歷史是否勝負已定?假如這是見證文學,則其不止於見證,而以半虛構半論述的延展提供了另一種救贖可能,亦以書寫行為的優雅精確凌越了歷史的野蠻草率。

無論是對經典的續寫、重寫抑或虛構,作者投入其中的感情皆深重如原文本之書寫者,殷殷切切,以求對確實存在過的「約伯」們予以深切銘記。正如〈維也納海岸〉一章所述:「將個人證詞、死難者髮束,與同伴手記,皆封印鐵罐內,且再伺機尋處埋藏。像拉波德氏變色龍埋卵。彼時無人預期,他們之中,竟真有人能夠倖存。」

如是此作塑造了思考深度的極高標準。流光溢彩如大教堂精雕的詞彙意象,描畫的是即使如文本所涉的作家亦未全窺視的黑暗深淵。在深淵之上是語言的銳利浮冰,每個被追溯者的世界與別個世界互相侵入也互相建構——文本內外世界也是如此有機互動。其間潛藏著一部心靈史,揭示命運的亂數/偽隨機數之內,有某種「必然」可以為存在作證。

內容節錄

《拉波德氏亂數》

夜鳥

記憶可逆,記憶冷囂,而這個老人,正在自我裂解,並一再復健。譬如說,在某個下午,從某個尚能容身的房間裡,準備出門時,他照了照鏡子。他感到強烈的自我厭憎:鏡裡臉容如斯頹喪,滿布黃斑,皺紋從額頭一道道摺下,將脖子,摺成某種項圈。然而,「他」究竟是誰?是那個被憎恨的鏡像,還是那個憎恨鏡像之人?比起前者,似乎後者要更逼真,也更虛構。

似乎總是後者,某個自我記憶裡的年輕人,某個不願衰老的老人,才能拒絕「溫和地走進那良夜」;才想飛身,撲撞重重逼近、擠迫而來的影幢。像有生之年裡,再也沒有比自死,更其貴重的自由了。

你撞開一扇門,好像只為最終進入光亮。由這個句子,《獨自邁向生命的盡頭》啟程去傾談,或毋寧是開始去獨語。這是獨「他」一人的造景術:在那道聚砌房間的長廊上,也有埃默里自己,私心自願的居所。一個無碑之塚。一切話語,皆由此發響與穿渡。無盡孤絕也皆同聲,在幽暗裡共鳴。

在書中,埃默里追憶一名故友,一位化名「艾爾莎」的女士。艾爾莎慣性嘗試所謂「顯聖自戕」:她好像寄望能藉由自死,來誘發神蹟。仰藥自殺前,她總是通知朋友,確保他們有機會破門而入,拯救她。這種輕率博弈,逐漸使朋友疲於奔命。他們認為無論如何,這就是為了勒索的表演。直到有日,她終於成功(或失誤)了──在阿姆斯特丹那座水與墓之城,她的故鄉,無人能及時趕到;是日,她頗靜寂地,死在一間旅館客房裡。為此,朋友們大多憤怒。疲憊早已蝕空了他們的悲傷。

埃默里的感受卻有所不同。只因記憶中有回,他們曾一起漫步散談,衷誠談過此事。那時,她確曾戲謔對他說──自死,已是她生命旅程的一部分了。自此,他就不信她的一再試誤裡,沒有求死的認真。這是說:就算是遊戲,那也是異常認真的遊戲。

想起「輪到你了」,那時,那位配戴黨衛軍黑色翻領的先生,這麼對他說。像要邀他出遊。三十歲那年,埃默里在發送傳單時,遭駐防比利時的蓋世太保逮捕,遣送布倫東克堡壘。他們迎頭,給他一頓好打。這使他意外發現:落在身上的拳腳,具有麻痺下波拳腳的功能,於是再更後來的拳腳,也都更可以忍受了。他們要他供出同志。他也頗想能供出誰,以求免刑。但沒辦法:他是來自奧地利的流亡者,孤鳥一隻,對託身寄命的組織,竟全無所悉。他的母語是德語,所以黨衛軍說話時,對他而言,感覺比同志還親密。

這時,翻領先生就來,領他進另間囚室了。囚室別無刑具,只從穹頂,垂下一帶輪鐵鍊,鍊末附一鐵鉤。他被雙手反銬,掛上鐵鉤,滑輪一絞,雙手引他騰空。幾分鐘內,他的肩膀就脫臼了。他頓悟:德語「酷刑」一詞,源於拉丁語「torquere」—就是「讓人脫臼」的意思!在此一瞬之悟後,身體自重所引發的痛苦,就癱瘓了他的大腦。這種痛苦:如此獨身,發自懸空的自己內裡,自行其是地綿延,也沒有下波他人拳腳來舒緩。一個人如何用話語,來形容這種靜寂之痛,另一人才得以明暸呢?

想起從十四歲起,也在誘惑他的自死傾向。那像是先驗給定:你不知為何,在絕對青春、還說不上能從人生裡,汲取什麼絕望時,已就頗想反身起跑,成為獵人,去追捕那位總是追捕你的死神。想起最逼近死亡那次,他從昏厥中甦醒,發現自己被救活了,被五花大綁、渾身刺滿針管。那是絕對真實的痛苦:他感覺自己羞辱了自己,因此而憤恨,而憎惡。對他而言,這就是自死的悲劇性:最好就此消亡,因倘若僥倖重生,你極可能,只會生出各種絕無建設性的情感。

但也可能,這些毫無意義的感受,還是隱密地教會了他,對他人的難解之解。此所以,他遺憾:縱然是那樣暴烈的勒索者,如艾爾莎,在這世上,她其實也沒能取得什麼。

這就是與她同行時,埃默里的悲傷。因為所謂「痛苦」是這樣的:它就是它所是的那樣,此外無可言表。此外言表,都是偏離實情的換句話說。而一切權宜的詞語代換,在最幸運的情況下,也只是激發了他人的另一種痛苦。

如此,言說自己痛苦之人,只會變成行刑手。

這就是朋友埃默里。李維感覺,一些年裡他們的通信,與其說是「討論」,不如說,更像是各抒己見。既因集中營那般龐然,對局促受限、時刻受死亡威脅的囚犯而言,體驗歧異是必然。事後,各自堅持記憶,理應也是必然。那是各自用生命換來的歧異。也因朋友性情──對於一生見歷,他明斷得近乎偏執。

於是也許,最不應感到意外的是,關於集中營體驗,在個人寫作中,極早極早,朋友就下了定論。簡單說,集中營幫助他,「確認了一件不可動搖的事實」:人們所謂「精神」,其實就是一種遊戲,而過去耽於形上思辨的他,除了是「遊戲之人」以外,什麼也不是。於是,集中營教會了他「否定」:走出那個現實極端強勢、也只有現實要求的場所以後,他體認到自己,沒有變得更有智慧,或在道德上更成熟,而僅是一絲不掛、內心空洞,且近於失語那般倖存。