在歷史材料持續「出土」,數位化工具、AI工具盛行的現在,《蔣中正日記》、《蔣經國日記》的出版,具有什麼樣的意義,是否更能幫助我們解讀兩蔣執政時期的過往。本書先由葉文心教授談中西史學發展的問題,與兩蔣日記出版後人物研究的不同面向。再透過十位學者之筆,以兩蔣日記為軸心,輔以其他日記及檔案,不僅了解兩蔣對國事與家事的看法,和他們內心世界的幽微奧妙,也寫下民國歷史與故事,開啟新的篇章與無限可能。

內容節錄

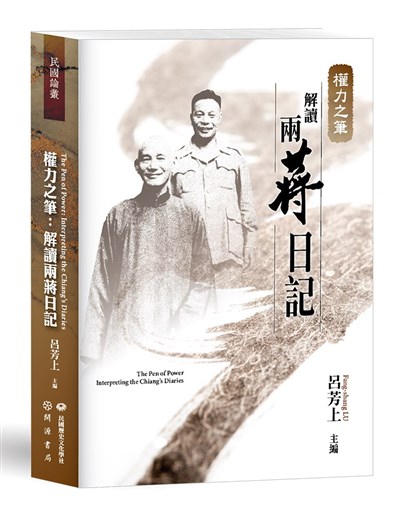

《權力之筆:解讀兩蔣日記》

中西史學為何不能同調?人物研究如何重新思考?(摘錄)

蔣中正走遍中國,他的日記不但記錄他的行跡,而且包含他對地形、地貌、天氣、人群的描述。他每到一處,放眼望去,究竟看見什麼呢?他的空間思維,粗略看來,似乎至少有兩大主軸:其一大約來自《孫子兵法》地形篇,看山川是否險阻、港灣是深是淺,地表是否平曠、何處可以渡河、何處應當設防等等。換言之,他對空間的體驗,首先來自「還我河山」、戰場攻防的想像。其二則大約來自地方誌,看山川是否靜謐、有無名勝古蹟、清泉流瀑,可否作為休恬養性的地方、可否攜帶家人隨從一同遊歷、攝影留念。蔣中正比起同時代的人,旅行經驗算得豐富,足跡縱橫全國東南西北不只一回,他乘坐汽車、船艦、與飛機,起降行止能夠隨心,他也不時查閱地圖。然而他一旦走出了兵書或方志的提示,他對近代土地使用、都市規劃、自然保育、地下資源之類的構建所形成的空間範式,是否就視而不見呢?他初次體驗島嶼、海洋與臺灣,究竟是透過甚麼樣的空間符號與座標來組織他的經驗?抗日戰爭之後,他曾經說過重慶已經成為他的第二故鄉。他到臺灣,這段遷移流徙的體驗,多年以後,是否也能夠轉換成另一種安身立命的人地關係呢?

蔣中正日記中的空間維度,自然不限於足跡所到的在地經歷。作為中樞層峰,他即使閒坐山林,他的行館也是大量外地訊息密集匯聚之所向。他取得信息的方式,想必跟隨通訊科技以及情資組織的發展,而日益迅捷多元。我們以1949年12月26日的日記作為例子,他的一天,同時置身在日月潭與大陸戰場。他跟同時代其他重要人物一般,日記裡不時提到讀信、讀電報、見客、閱報、以及批公文。

蔣中正接到資訊之後進行什麼樣的處理呢?他對資訊內涵有些什麼樣的要求?他取得以及處理資訊的方式在不同的時期有什麼不同?他對訊息的判斷與反應是一成不變的嗎?訊息科技讓現代人可以同時有遠距離與在地的存在與活動。資訊的傳遞與組合也包含不同的型態,可以造成決策過程中系統性的偏差。日月潭與大陸戰場這兩個相互阻隔的實體空間,透過訊息管道,一旦銜接,恰好突顯出兩者之間的反差。

這個反差,表現在他對「湖光山色」的悠然與「要錢獨來問我」的懊惱之間,對訊息的解讀是否會起什麼作用呢?蔣日記能夠提供什麼樣的線索,讓我們進一步理解蔣中正在不同的時空環境裡,對信息如何考察與反應?他的治理方式,是否能夠即時利用最有效率與可信度的信息掌控,與時俱進呢?我們透過蔣日記,是否可以考察在空間利用與資訊科技不斷改變的過程中,政府決策過程是否發生什麼樣的結構性變化?是否引進了什麼系統性的偏差?

有關民國政治史的敘事,長年以來在「推翻滿清」、「建立民國」、「平均地權」等革命號召的主導之下,建立了一套打倒北洋軍閥、消滅漢奸、去除不平等條約、建立三民主義等以孫中山的國民黨為主體的敘述。南京政府成立以後,黨史建構以蔣中正為中心,宣傳服膺領袖,服從主義,抗戰建國,消滅共產黨。

這些敘述,所以能夠簡單明瞭,就因為許多複雜曲折的人物、事件、情景與多元因素被淡化或抹煞。

今天的研究視角與語境,不但進入到「後蔣」時代,同時也進入到去國民黨中心化的時代。兩蔣走下了神壇,國民黨也蛻化,成為21世紀臺灣多元民主體制中的一元。史學研究打出了人物崇拜與黨史教條的樊籠,海闊天空。這些豐富的史料與活絡的語境,所提供的,是一個全盤重新看待20世紀上半期中國幾次重大革命與建國的機會。

(摘錄自:葉文心〈中西史學為何不能同調?人物研究如何重新思考?〉,頁25-27。文字由民國歷史文化學社提供)