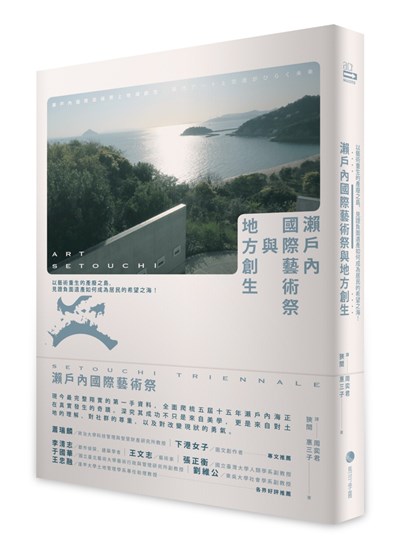

每三年一次,瀨戶內國際藝術祭將當代藝術帶入日本瀨戶內海的離島群,串聯自然景觀、在地文化與高齡島民的生活記憶,翻轉曾因公害沉寂的「負面遺產之地」,成為舉世矚目的「希望之海」。本書深入解析藝術祭背後的策展邏輯、政策規劃與社會影響,並收錄藝術家與島民的真實回饋,是理解藝術如何改變地方命運、形塑永續未來的關鍵指南。不是導覽手冊,而是一部結合美學、創生與公共性思維的深度報告書。

內容節錄

《瀨戶內國際藝術祭與地方創生》

瀨戶內海群島擁有豐富的歷史和獨特的文化。然而,各島卻面臨人口過疏和高齡化的困境。除此之外,島上的基礎建設與本土存在差距,加上高度經濟成長期的產業結構轉型,以及年輕人因升學和就業流失等因素,導致人口持續減少,傳統社區功能下降,祭典等文化遺產的傳承也無以為繼。

瀨戶內國際藝術祭尊重島民世代相傳的生活方式,並以歷史文化、自然風景、維生行業與日常生活為主題,這正是當代藝術應肩負起的角色。與此同時,藝術祭也重視參與、體驗、協作及關係性的建立。這是一個在島嶼內外人們不斷相遇、交流、合作的過程。我們期待這樣的互動能夠進而促進地方創生與地域活性化。

在第一屆藝術祭之後進行的居民問卷調查中,志工組織「小蝦隊」的活動獲得了高度評價。在島民眼中,小蝦隊既是初次相遇的「陌生人」,也是「外來者」。其中以來自四國的參與者最多,高達四三%,還有來自中國、關東、近畿地區,甚至遠至臺灣、香港、中國等地的參與者,年齡層也相當廣泛。

小蝦隊的足跡遍布島嶼,他們不僅協助藝術品製作和藝術祭宣傳,更在展覽期間每日穿梭於各個展場,負責接待訪客、管理相關事務。閒暇之餘,他們也積極參與島上舉辦的各式活動,為島嶼注小蝦隊的足跡遍布島嶼,他們不僅協助藝術品製作和藝術祭宣傳,更在展覽期間每日穿梭於各個展場,負責接待訪客、管理相關事務。閒暇之餘,他們也積極參與島上舉辦的各式活動,為島嶼注蝦隊成員的相遇與交流」(五八人)、第二是「作品受理和與來訪者的交流」(四〇人)、第三是「與島嶼和當地居民的交流」(三〇人)、第四是「與藝術家和工作人員的相遇」(二一人);更有超過半數的志工認為,「能夠與平時不會相遇的不同世代及地域的人合作交流」的經驗,令他們銘記在心。

早在二〇〇九年,唐櫃梯田保存會、土庄町和福武財團共同在豐島上啟動「棚田計畫」,將豐島美術館四周的休耕田納入再生工作。不僅舉辦「插秧體驗」和「收割體驗」,並在秋季舉辦「豐島棚田的收穫祭」。當地居民、行政團隊、福武財團和志工小蝦隊齊心協力,致力於梯田的保育。

二〇一〇年的藝術祭,建築師安部良將豐島居住集落中的一棟空屋改建設計,開設餐廳「島廚房」。走進餐廳,可以見到島上的母親們在廚房裡來回忙碌的身影,料理則是選用當地農產與漁獲進行烹煮,成為藝術祭中最受歡迎的人氣餐廳。

島上餐廳由「NPO法人瀨戶內小蝦隊NETWORK」負責營運,每個月都會舉辦「島嶼生日會」,邀集島內外人士,為當月生日的居民慶祝。即便在藝術祭停辦期間,餐廳仍會在週末開張,並為島民提供便當外送服務。此外,每月發行的《島廚房新聞》中,會刊載包含「島嶼生日會」的通知、周邊島嶼活動等由小蝦隊收集的訊息,再由小蝦隊一一投遞到每戶家庭(根據二〇二二年的數據,豐島上共四百一十戶住家)的郵箱中。其中,邀請即將過生日的居民參加生日會的用意,也在於確認獨居長者的安危,並鼓勵經常待在家中的高齡者走出戶外。

參與這些活動的小蝦隊成員既不是移入的「定居人口」,也並非前來觀光的「交流人口」,而是與當地及居民建立起多元互動的「關係人口」。