一部書寫安寧照護的挑戰與荊棘之書。

善終是一種歷程、心境、情緒、關係、靈性的平安。

斷食只是縮短餘命的消極選擇,而不是善終的必備歷程。

不斷食,當然也可以善終,而且比比皆是。

許多人誤以為安寧只有安然逝去。事實上,在安然逝去之前,我們更在乎的是:活得像自己,到最後一刻!

陪伴近萬個病人離世的謝宛婷醫師,最真摯而深刻的書寫。

內容節錄

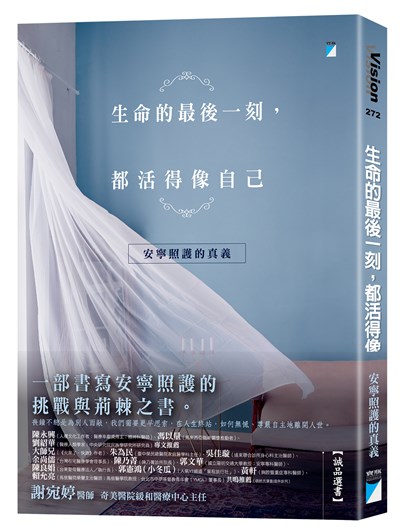

《生命的最後一刻,都活得像自己》

楊桃先生

「你就像是賴和小說在寫的〈蛇先生〉一樣,你是『楊桃先生』啊!」

國內數一數二、研究賴和文學極受敬重的學者,在我開設的獨立書店,邀請改編賴和文學,成為音樂專輯《自由花》的鬥鬧熱走唱隊樂團演唱活動上,為現場聽眾說書,並且對我說了這一番話。

賴和在一九三○年,寫了這篇被認為是批判民間醫療的小說。這篇廣受討論的小說裡,除了充滿賴和作品的終極關懷︰對被欺侮、被壓迫同胞們的憐憫與同情,以及對菁英分子與統治當局的不滿,也批判了民間醫療對各種傳聞祕方的盡信與推崇。

有趣的是,當天在書店裡的對話,卻是這些評論少有提及的:安慰劑的效應,以及醫療照護傾聽與陪伴受苦的重要。

蛇先生是誠實的,從來都不是一位喧嚷的江湖術士。他因無照行醫,靠著草藥,治好了西醫未能完全治癒的蛇傷,卻也得罪了西醫,以致觸犯法律。被告發後,還受到一番拷打儆誡,然而,他依然堅稱並無所謂的祕方。

蛇先生雖利用了百次蛇咬,僅十分之一有毒,因此用無甚療效的草藥治療,百人總有九十人會好的機率,鑽其商機,卻並無以祕方害人或刻意宣揚,圖取暴利,甚至他還願意陪伴每一位遭受蛇咬而擔驚受怕之人,給予安心。

手頭的祕方是表面上的安慰劑,實則在醫病的一來一往間,他更提供了無法價量的撫慰。

即便到了現代,處方的技術只要學習了,便每位醫師皆得,然而在乎病人在傷病中的慌亂無依,因為耗心神、費時間,成了病人最難以獲得的照料,因此逛遍醫師、耗盡家產、終日惶惶,而無法遵醫囑的變樣醫療生態,便時常被詬病。

而楊桃的故事是這樣的。接手預開設書店之老屋初始,庭園植栽凌亂,而我心儀苦楝樹,甚想植栽一株,然整理庭園的時節,無適合移株。

園藝師傅建議我先保留庭院中原有的楊桃樹,因已生長三十餘年,枝繁葉茂,也甚是好看。待來年春日,再砍除它,改為栽種苦楝樹。

殊不知,此間乘載推動「活好、過好」之生死識能的書店老屋,默默地也有了它的靈性。

楊桃結果豐碩,即便在冬日,都認真結果。雖數量無法與夏日並提,但實是市區罕見。

楊桃的花小,只有走近,才能親眼感受到它的鮮豔。無論是努力的結果,還是不招搖爭豔,卻吸引人的小花,都讓人感受到它想要留在原地的生命吶喊。

原訂的移株時節已至時,尚在尋找預更換的新樹,楊桃樹卻讓我成了楊桃先生(此處的先生與〈蛇先生〉意思同,指醫師),並因此讓我徹底打消了砍除它的念頭。

那時是春初,我在安寧居家服務中,照顧一個即將呼吸衰竭的爺爺。

前段治療的醫師非常晚才將爺爺轉介給安寧照顧,因此我們碰面時已知,約莫只剩三、四天,可以盡可能讓爺爺臨終舒適,也因此,格外地花了較長的時間與家人聊天,拼湊家人之間的關係、心願以及照護上需要釋疑的困難,並且試圖趨緩家人需要極快面對爺爺離世的衝擊。

在陪全家人聊天時,意外得知爺爺很想吃楊桃,但遍尋市區,還不到結果時節,都買不到。

那刻,我忽然知道,上天揀選我成為他的醫師的原因是什麼了。

不因為我的醫術與多年在安寧照顧的經驗,而是因為我恰好為了開一家書店,尋得了一處老屋,門口有一棵楊桃樹,連在冬日都很會結果的楊桃樹。

雖然沒有寫下楊桃醫囑,我在向家屬說明臨終的病人如何放心、安全地飲食後,請店裡員工預備了楊桃、楊桃蜜餞與楊桃汁,讓家人去取。

後來安寧居家護理師告訴我,爺爺連續三天很開心地吃著楊桃,還嚷吃不夠。

數日後,爺爺如我們初見面時所預估的時間,便安詳溘然長逝了。家人雖然悲傷,但很是感謝。

他們陪伴摯愛父親的最後幾日,不必擔憂極度不適的呼吸喘,可以安心地使用經過我們解釋與開立的嗎啡,以及護理師教導的合宜照護技巧,同時亦沒有因為無謂的焦慮,而過度限制父親的飲食,讓他能在自己當下最思念的食物上得到了滿足。

這就是我為什麼獲致了楊桃先生的稱號。倘若我們就像〈蛇先生〉故事裡的西醫,只是依法行醫,亦不關注發生在病人以及其周身的現象與生活全貌,那麼再好、再合規的藥方與治療,也無處著力。

甚至連一點充滿人味的關懷都沒能付出。那十分之一遭受毒蛇吻咬的病人之命,非但留不住,那十分之九雖不會致命,但承受極大恐懼與疼痛的病人,卻也只能領得一張冰冷與不帶感情的藥箋。雖終究無礙,卻也無法蒙生被照顧的安全感。

醫病之間的隔閡,在一門講究人與人的互動之專業上,盡顯諷喻。

我於是想起其實西醫教育中,也有這樣的箴言:

To Cure Sometimes, To Relieve Often, To Comfort Always.

若在精湛的醫術之外,能看見醫學的極限,並願意以人的本質陪伴與膚慰,那不只是名醫,更是明醫,亦是求治者之甚幸。

楊桃樹用它三十餘年的生命,以及無聲的引領,讓我再次看見自己的卑渺,卻也欣喜、領受與臣服宏大宇宙的處處智慧。