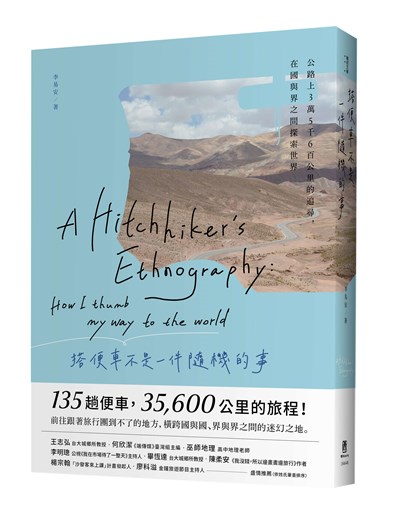

前往跟著旅行團到不了的地方,沿著國界冒險、相遇、離別。

搭便車不只是旅行,而是遇見多個世界的入口,經驗一段段真實人生。

搭便車看似隨機,實則一點也不,因為會選擇如此旅行,和會為了旅人停下車的人,往往有著相同特質。在5年時光裡,李易安搭了135趟便車,足跡橫跨南美、歐洲、中亞。地圖上的空白處一定存在著什麼,搭便車正是田野調查空白裡人、事、物的好方法。唯有脫離旅行團的制式規劃,世界樣貌才能真正立體而真實、刻骨銘心。

內容節錄

《搭便車不是一件隨機的事》

搭便車的人

我是一個搭便車的人。

這句話用中文說起來,一直都讓我覺得有些彆扭。在中文語境裡,「hitchhiker」還沒有凝固成像「沙發客」(couchsurfer)、「鄉民」這些在不斷搬用之中反覆錘鍊、而逐漸落定的名號,只能用平鋪直敘而有點生硬累贅的方式指涉。這種窘迫除了反映出知識分類的社會建構性,或許也透露了「搭便車」這個概念對於臺灣人來說有多陌生。

我的第一次便車經驗,是在二○○九年還在西班牙交換學生的時候。當時我買了廉價航空的機票,飛抵目的地才覺得上了賊船:機票是很便宜,但機場遠在前不著村、後不著店的偏鄉,離開機場的公共交通完全付之闕如,下了飛機的乘客,只能摸摸鼻子購買昂貴的巴士票前往市區。我嚥不下這口氣,看了地圖,發現機場外五公里處有高速公路經過,於是背起背包走去碰運氣。好不容易走近高速公路的匝道口,我在初冬的薄霧裡,模仿電影裡那些同樣站在路邊的人,豎起了我的大拇指。

每經過一輛加速駛離、把我拋在腦後的汽車,我高高舉起的拇指就向下退縮一些,直到臉上掛著的笑容都僵了。出乎意料地,最後為我停車的竟是一個頭髮花白的老婦人。上了車後,我說這是自己第一次搭上便車,老婦人聽了之後竟然說,她也是第一次讓陌生人搭上便車。有點矛盾的是,她停車的理由居然是她不相信在西班牙有人可以搭得到便車,所以如果她沒停車,我可能得等上一輩子,她覺得那太可憐了。

總之,我的第一次便車嘗試沒有鎩羽而歸,也沒有讓我遇上變態殺人魔,於是開啟了我的便車生涯。

開始上路

第一次決定以搭便車方式做長期旅行,是在二○一四年底。有點俗套地,我和當時的旅伴曾對這世界也對職涯和人生感到迷惘。當時覺得,人生大概就這樣了,有一條雖不致閃閃發光,但也夠明亮動人的路可以走,可以理直氣壯地汲汲營營,讓時間成為發展的刻度,似乎都能預見十年後自己的模樣:除了不快樂之外,一切都好。

而搭便車旅行,或許就是我們任性地,在尚未完全麻痺之前做的一次掙扎。說穿了,我們前進的力量,就是逃離的力量;之所以搭便車上路,沒有什麼冠冕堂皇的理由,更沒有什麼追逐夢想的勇氣。

起初,旅費拮据是搭便車的首要理由,但到後來,搭便車本身,以及便車途中各種稀奇古怪、事後可以拿來說嘴的經歷,反客為主地成為了旅行的主要目的。我逐漸發現,搭便車的人其實並不少。偶爾在公路上遇到「競爭對手」我們會彼此寒暄,交換搭便車的路況與情報。

有時候,搭便車也像一張我們主動爭取來的「邀請卡」,讓我們得以闖入那些旅遊場景的後臺,在駕駛的善意和協力下理解當地文化。雖然這樣說好像是偷窺癖,但卡車司機的生活、單身男子的住所,或是物流運輸和大老闆跑業務的路線,不知道為什麼就是很吸引人,還讓我們可以想像自己的旅行,不只是停留在景點地標打卡的表象層次。

漸漸地,搭便車又變成一種癮頭、一種無意識的堅持。我們在疲憊與刺激中冷熱交替,讓搭便車最終麻痺成為儀式。我們把自己放置在權力如此不對等的情境之中,讓自己在旅途上的移動幾乎完全丟失主動(有時候連目的地都無法自己決定),像人們在儀式中重複熟練舉止、忘卻意義,藉此把自己完全交給天命。在公路上的被動情境,簡直是我們當時所處人生階段的一個縮影,我們把自己置身一場迷你版的人生遊戲,學習迎接未知,也試探彈性。

最神奇的是,雖然搭便車旅行看似處處受限、高度仰賴運氣,我們卻感到無限自由。

每次成功攔下便車,跳進車廂、噓寒問暖之後,我們最喜歡問駕駛:為什麼你願意為我們停車?有些人的回答淡得像白開水、完全不帶感情,「因為我一個人開車,路途遙遠,想找個伴。」也有些人幾乎是出於天性地過分熱情,「我想幫你們!」

還有一種人很有趣,他們曾經也是在路邊等便車的人。「我年輕的時候也常常搭便車。看到你們,就想起以前身無分文、在路邊等車的我。」也許他還有好多其他的年輕記憶,就這樣被我們在公路邊的身影給喚起了。

搭便車這種旅行方式,不但不受拮据的預算限制、也沒有太多可以失去的東西,而這種缺乏經濟自由,卻又在精神上感到無比解放、不受物質與現實牽絆的情境,或許也是許多成年人回望年輕的自己時,經常懷念的「自由」。