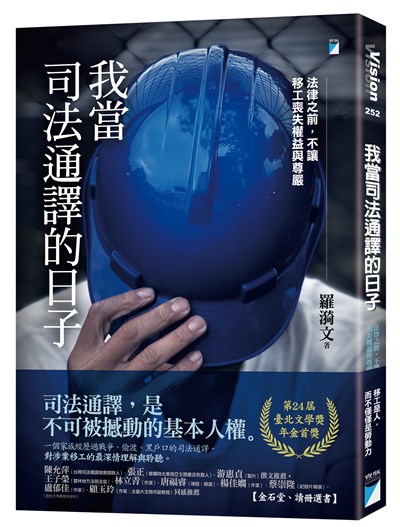

生於越南西貢的羅漪文,13歲隨父母定居台北。身為華裔,她的家族經歷戰爭、逃難、偷渡、黑戶口、打零工,因此當她成為司法通譯,移工們的非法工作、非法入境、逾期居留,那些為台灣法律所不容許,在她的目光下,卻多了份理解。

除了同理那些想賺錢、想翻身的欲望與脆弱,她也帶我們看見移工在失聯背後的苦衷及委屈;移工搏命逃跑,往往是因背負巨額的仲介費用和老家嗷嗷待哺的人口,而當失聯移工數字攀升,甚至在2023年超過8.3萬人時,是否台灣的法規存在環環相扣的結構性問題?

通譯的每一字、每一句翻譯都攸關涉案移工的權益,但卻長期被漠視,因此哪怕費用極其微薄,羅漪文仍全力以赴。書寫的另一脈伏流,是當她對涉案移工伸出雙手,她也深情撫摸坑疤往事,那些在血液裡流淌的蹇澀的移民歷程,以及潛藏內心多年的怔忡和創傷。

內容節錄

《我當司法通譯的日子:法律之前,不讓移工喪失權益與尊嚴》

如何不握住你的手

年輕人被帶進收容所之前,突然拉住我的手,哭著要我替他說情,

嚇得專勤人員大聲斥責:「幹嘛?你怎麼可以拉通譯老師的手?」

我的手殘留著年輕人冰涼的汗漬,愛莫能助的挫折感影響我一整夜。

隔壁偵訊室忽然一串尖叫劃破長空,我們這邊偵訊室的人員都頓了一下。

前來自首、態度一直保持戒備的大姊,忽然伸出手來碰碰我:「我覺得好緊張!」

我只好輕輕反握住她冰冷的手,悄聲安慰:「沒事,你是自首,不會怎麼樣,放心。」

僅片刻,我把手抽掉了。

◆◆◆◆ ◆

我一直很迷戀溫柔。作為移民家庭的孩子,我在很不安穩的氛圍中成長,因此特別喜歡聆聽人們輕聲細語地說話,順著舒緩的聲音,想像有雜花芬芳與青草香氣的春天降臨。

在成為司法通譯以前,我遇見過一位越南華裔大哥,他與家人於越戰結束後曾短暫停留台灣,旋即轉赴泰國難民營,再移居法國,後來他和一位從台灣去法國的女子相戀結婚,終於又定居台灣。

這位大哥看著我說:「你的外表很文靜,其實你是外向的人。」

我笑了笑,佩服他的細緻觀察,也理解自己為何成為今天的樣子。

我不擅與人交際,不習慣在眾人面前侃侃而談。當老師很多年,是知識支撐我站在講台上完成授課,但下課以後的我又回到默默的狀態。

然而,我不是沒有覺察到有些人和學生很喜歡找我說話,訴說一些生活煩惱或是深藏的挫折。我通常只是安靜地坐著,內心不時感到緊張與抱歉,因為我覺得自己應該回應這些傾訴,偏偏窮於言詞。

◆◆◆◆ ◆

直到幾年前,有一位年輕女孩因為聽了我的越南文學演講,便找我私下聊了兩個小時。

我們約在東區的一間雲南小吃店吃過橋米線,喝了一口熱湯。她由衷讚嘆原來台北有這麼溫暖的食物,那是她前所未知的。

隔著熱湯的氤氳水氣,她緩緩說起家人的揮霍與沉重負債讓她感到痛苦與迷惘,好在她在校園裡遇到了「師父」。師父與師兄、師姊們安慰了她很多,她覺得自己被救了,以至於現在即使作為出版社編輯的她薪資微薄,她仍然願意每個月貢獻兩千元給師父。

聽聞至此,我心情複雜地低頭吞下幾口米線,又提醒她趕快吃,免得湯變涼了。

她還說,我很好,我可以很客觀地聽她說話,不會嘲笑她相信「師父」。

她沒錢買好看的衣服,同事在茶水間奚落她,被她偷聽到,她難過到從此不跟任何人吃飯了,她們中午出去吃飯也不叫她了。

她再三重複:「你真的很好,會讓人很放心講心事!」

那次見面以後,我向幾位要好的學生感嘆一番,學生卻說:「對耶!老師,那位姊姊說得對。你是很少、很少有的那種很能聆聽別人講話的人。」

是嗎?當她在說出她對「師父」的崇拜時,我知道主流媒體怎麼報導那位,更知道網民怎麼樣評價那些信徒,我是不是應該很務實地告訴她:「省下那些貢獻吧!」然而,我怕說出來會讓她難過,但又覺得不說的自己是不是太鄉愿?

我確實深深覺得自己沒有立場勸說她,在她最脆弱的時候,沒有人拉她一把。

我既不在場,連位居台北繁華地段的校園中,沒有師長亦或同學理會她,誰有資格嘲笑她愚笨呢?

我只能盡量輕鬆地對她說:「哎,改天我們一起去逛街,我知道哪裡買得到不醜又不貴的衣服。」

◆◆◆◆ ◆

一起逛街買平價衣服的機緣未至,我成為了一名司法通譯。

在很多次筆錄的場合中,我才發現,當事人在向執法人員供述的同時,對我拋擲他們的零星哀嘆。

陷入陌生的語言和嚴肅的法律情境裡,涉案的外籍勞工容易感到孤絕,一旦發現有人聽懂他們說話,大多數都忍不住絮絮叨叨一番。

我不至於過度自戀地以為自己很重要,是「師父」等級可以聞聲救苦、普渡眾生。我只慶幸地發現,恰恰是我的移民家庭背景和多年的文學薰陶,讓我可以絲毫不困難地同理那些想賺錢、想翻身的欲望與脆弱,但同時因為司法通譯要求專業、中立,讓我不能也無須表態,無形中移除了必須回應他人的緊張感。

我只要發揮默默且專注聆聽的本能即可,而這種聆聽的品質恰恰是倒楣的人們所需要的。甚至,他們會趁著執法人員不在場的短暫空檔對著我匆匆訴說,應該不僅僅是隨機偶然。