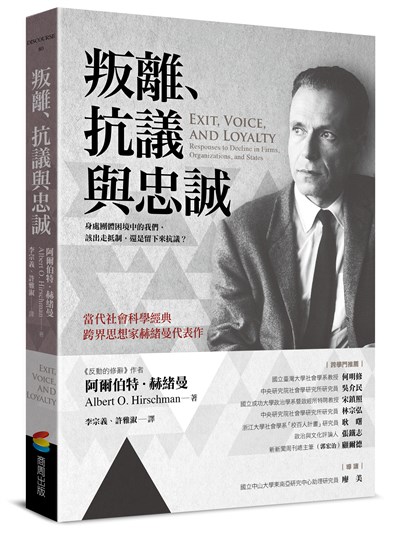

在《叛離、抗議與忠誠》中,作者赫緒曼要分析的重點是:當個人對某個組織或團體的運作品質感到不滿時,會採取兩種行動。個人可能直接脫離該組織,另尋他路;或是留在體制內發聲抗議,期待組織改進。而成員的忠誠程度會影響其選擇。於是,「叛離、抗議與忠誠」的概念就此形成——赫緒曼要討論,個人在什麼狀況下會採取哪種行動,這些行動之間的利弊、使用時機,以及如何相互配合。

赫緒曼以經濟學的角度,探討個人回應組織低落品質的方式。然而正如前面所述,他提出的回應方式,卻能應用在各種廣義的組織上面:政黨、國家、企業、學校、教會等等。這也是本著堪稱不朽名作的原因。

內容節錄

《叛離、抗議與忠誠》

忠誠者的叛離威脅

忠誠是叛離與抗議交戰過程中的重要概念。一方面成員將因為忠誠而多綁在組織中一段時間,比起沒有忠誠的成員,他們需要更大的決心與自主能力才能採取抗議選項;另一方面則因為忠誠本身還帶有不忠誠(disloyalty)、也就是叛離的可能性。正如世間若沒惡就不會有善,如果一家公司、一個政黨或組織的獨占難以撼動,那麼消費者或成員忠心耿耿就毫無意義。說「忠誠延緩叛離」,恰恰暗示了叛離的可能。即便是最忠誠的成員也可能叛離,這點通常會成為他和組織談判時很重要的權力;如果抗議能得到叛離威脅的支持,不論是公開威脅,或僅僅是獲得情境中各方當事人的理解,那抗議做為一種恢復機制有效運作的可能性也就會大為提升。

如果沒有忠誠感,那除了搜集替代產品或組織相關資訊的成本之外,基本上叛離本身是毫無成本的。此外如前文所言,假如沒有忠誠,個別成員很可能會低估自己對組織的影響力,因此,叛離的決定與行動都會悄悄進行。叛離的威脅基本上都來自忠誠者,也就是那些關心組織的成員;當他們千方百計都改變不了現況後,才會放棄並痛苦地決定退出並跳槽。

叛離與抗議的關係愈來愈複雜了。前面的討論已經指出,當叛離越容易,採取抗議的可能性也就越低。不過,現在似乎是說叛離的可能性會強化抗議機制的有效性(effectiveness)。叛離會降低人們發展和實施抗議機制的意願,卻又可以提升有效抗議的能力。幸運的是,兩者之間的矛盾並非無法調和。總而言之,這兩個命題只是更詳細地說明在什麼條件下(a)抗議會獲得採用;(b)抗議有可能發揮作用:應該要有叛離的可能性,但也不應該讓它太容易或太具吸引力,以免成員在組織一惡化就馬上離去。

我們可以用政黨對黨員抗議的回應程度說明此一命題的修正。在極權體制下,獨大的政黨一直為人所詬病之處就是對抗議充耳不聞―在多黨制下的政黨亦如是。一黨獨大的時候,抗議和叛離派不上用場,因此不管哪個領袖支配政黨,都能絕對控制黨機器。而在多黨制的情況,雖然叛離與抗議都可以隨意使用,但內部民主卻沒有太多發展的機會,又或者是因為有好幾個政黨,成員如果對現有的黨派不滿,就往往忍不住奔向另一個陣營,因此他們並不會爭取「從內部產生改變」。由此看來,米歇爾(Michels)所稱的寡頭鐵律(Iron Law of Oligarchy)可能極富寓意。根據米歇爾的說法,所有黨派(以及其他大型組織)毫無例外都是由自私自利的寡頭政體所統治,而這主要是建立在我們對西歐多黨制的第一手認知。如此說來,僅有幾個政黨、彼此之間距離遙遠但並非無法跨越,這樣的制度或許就是政黨回應黨員情緒最可行的安排。在這種情境下,叛離依然有可能,然而要下定決心叛離並不輕鬆。因此,抗議也就成為對事情發展不滿常見的回應方式,而成員也會努力使抗議發揮成效。現存的兩黨制之中,各政黨內部白熱化的競爭特性都證實了理論的預測,然而它們離真正的民主還遠得很。即便在非極權但接近一黨獨大的體制,例如印度的國民大會黨(The Congress Party of India)和墨西哥的革命制度黨 (Partido Revolucionario Institucional, PRI),抗議事實上也遠比多黨制中的威權或寡頭式政黨還要常見。✽

在兩黨制中,叛離的形式有可能是政黨中某一成員或某一群黨員投向另一個政黨的懷抱,也有可能是籌組第三政黨。因此,若有同樣的機會可以選擇抗議,成員要組建新政黨就不會是件簡單的事―兩黨制的運行及傳統,以及第三政黨成立過程中的制度障礙,都會讓情況變成如此。另一方面,假如抗議機制能有效發揮作用,則叛離威脅就必然有說服力,尤其是當威脅牽一髮而動全身時更是如此。以美國總統大選為例,把抗議效果最大化的一組條件是指有一群黨員在全國黨代表大會召開確認提名之前都能留在黨內,而在提名底定至投票之間也都還可以組織新政黨。如果在黨代表大會召開之前,要這群對現有政黨不滿的黨員叛離並籌組新政黨過於困難,那他們要不就是在大會召開前離開,要不就是默不吭聲逕自前往大會,而不會出現有效的叛離威脅。在此顯示,若叛離的條件過於苛刻,就無法強化抗議的效果,反之造成的是過早的叛離或是效果有限的抗議。畢克爾(Alexander Bickel)對此有詳細的說明:

美國典型的第三政黨⋯⋯是由這麼一群人組成:他們曾試著在某一個大黨內發揮影響力,失敗之後便選擇在黨外活動。有些州資格認定的日期較早,往往迫使這群人搶在主要黨派初選還有其他預備提名活動開始前採取行動,並在大選之年提早成立獨立組織。如果不這麼做,他們將失去日後組建新黨的一切機會。(4)

作者又說,從兩黨制的角度來看,此舉可能會帶來反效果;而從政黨充分結合叛離與抗議、有效回應黨員不滿的角度來看,這樣做也是帶來反效果。上述討論得出下面兩點:(1)制度設計的細節對維持叛離與抗議之間的平衡十分重要;(2)兩者之間的平衡又有助於說明組織內部的民主為何高低程度不一。

✽ 最近一篇文章也說明了類似觀點的重要性,請見:Michael Walzer,“Corporate Authority and Civil Disobedience,” Dissent, (September-October, 1969), pp. 396-406。在西方民主社會,至高無上的政治權威要受到嚴格的民主制約,反之在同樣的民主國家之中,卻完全看不到法人的運作有類似的制約。如同 Walzer 所說,商業、產業、職業、教育和宗教組織缺乏抗議的聲音或聲音顯得有氣無力,經常是以「如果不喜歡儘管離開」這種論點而被合理化(p. 397),來說明各組織與國家的不同。但是 Walzer 卻強力主張,這樣的論點完全是一種拙劣的藉口,不該成為民主化的阻礙;不過從實證政治學的角度來看,我們還是應當注意,當叛離的機會越大,組織抵抗、迴避與拖延內部民主就越簡單,即使它們是在民主的環境中運行。

4 Alexander M. Bickel, “Is Electoral Reform the Answer?” Commentary (December 1968), p. 51.