本書是作者薩克斯跟思覺失調症奮戰的紀錄,在這部極其難得而精采的回憶錄中,患者現身說法,不再只是專業治療者看似中立的代言,也不僅只有醫學方面的洞見。她細數從小到大的種種妄想與意念,對照出自己的思覺失調症在不同階段的症狀發展,以及她身為病患的心路歷程、她得到的社群支持與醫療協助、她面臨的汙名與挑戰。

本書的價值無可比擬,因為作者以親身經歷告訴大眾:病人也是人,擁有「人」的權利。生命除了幽黯苦痛,仍有幸福。

內容節錄

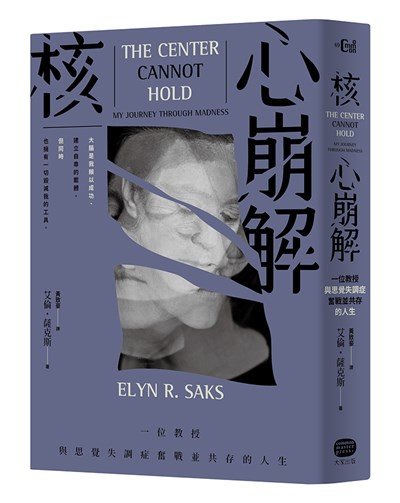

《核心崩解:一位教授與思覺失調症奮戰並共存的人生》

坐在角落的是個年輕人,椅子內的身軀不斷前後晃動,他喃喃自語,眼神空洞,頭髮已有幾週沒洗,前一餐的殘羹剩飯散落在身上與四周。他們告訴我,這名年輕人來自上流社會某個富有且成就斐然的家族。他的手足都在牛津就學;而他到頭來卻淪落於此。

這是我所見過的第一位精神病患重症者。他嚇得我魂飛魄散。這也是第一次我想像自己可能會病得如此嚴重。我最後會落得像他一樣嗎?

在瓦恩佛的日子漸次累積成一週,然後是兩週。我用了聽起來無疑非常爛的藉口,取消了跟導師的會面(話說回來,他很可能相當熟悉情緒不穩的研究生難以預測的來來去去)。學校的講座並不點名,因此我的缺席不會列入紀錄。至於課業,我相信自己研讀的進度跟得上課堂,總有什麼辦法能趕上整體進度吧……畢竟,我在醫院不過是暫時的。這就像一次重感冒,或一場流感。有什麼事情不對勁了,那就只要找出問題源頭,然後處理好就行。每晚,我都睡在自己的床上,試著在關燈前讀點書;隔天早晨起床,我再拖著艱難的步伐回到瓦恩佛。我心想,正是此時此刻,我的人生真正開始像是活在並排行進的兩列火車上。其中一條軌道上的火車載著「現實世界」之物──我的學校課表與責任、我的書本、我與家庭的連結(直至目前為止,我仍設法透過一連串幸好很簡短的越洋電話說服他們:我在牛津的一切都很好,謝謝)。但在另外一條軌道上,則是我心智的內在運作,它們令我愈趨困惑,甚至畏怖。我拚命在做的,是讓兩列火車在軌道上平行前進,讓它們不要突然猛力朝彼此撞去。

每一天,我的思緒都變得愈發混亂。我會開口說出一個句子,然後無法記起要怎麼接下去。我開始出現嚴重的口吃,狀況糟到我幾乎無法有一個完整的想法。沒人受得了聽我說話;有些患者甚至會取笑我。我從身旁的環境抽離了,在這樣的狀態下,我會一次坐在娛樂室裡好幾個小時,不斷抖腳(不管我怎麼嘗試,我就是無法靜靜坐好),沒注意到有誰進出,不發一語。我很確信自己是邪惡的。抑或我是發瘋了──畢竟,我不是正坐在精神病院裡嗎?邪惡,瘋狂。邪惡,瘋狂。究竟是哪一種?還是,兩種我都有?

治療團隊的成員一個接一個試著勸我服用抗憂鬱藥物。這些建議令我詫異。我以為他們會鼓勵我服用一些能鎮定我的身體,或者將我的言語組織起來的藥物才是。不過,無論是抗焦慮或抗憂鬱藥物,我都堅決拒絕。所有改變心智的藥物都是壞東西。是我太弱,只要我變強一點,再努力試試看,一切就會變好。這究竟是我的心智中知覺清晰的那部分在說話,還是碎裂崩解的那部分?我分不出來。某個絕望的週末,我把大部分時間花在走路上,沿著校區附近一個名喚基督教堂草原的美麗處所漫步。不過,身旁的美景對我完全起不了作用;就我而言,即使是在地底洞穴走動,我也沒有感覺。我只感到絕望,以及深切的孤立感─這種感覺似乎一天比一天更深地鑽入我體內。讓我呼吸, 著實是太浪費氧氣了。突然之間,解方出現:自殺。又來了。而這次它看來像是最佳選擇。我就將自己澆上汽油,再點燃一支火柴即可。邪惡如我,這樣的結局再適合不過。

當我勉力掙扎回到瓦恩佛醫院,向治療團隊報告我週末散步時冒出的念頭,他們提高了風險等級。「你需要現在立刻住院,艾倫。你需要入住醫院,在這裡住一陣子。不這樣做的話,你會有重大危險。」其實不太需要別人用力說服,我對自己獨處時可能做出的行為也非常恐懼,一回宿舍房間,我就打包行李,搭上了前往精神病院的巴士。

但我搭錯車了。由於對自己身在何處、何去何從、到底該怎麼抵達那裡等等都感到一片困惑, 我花了好幾個小時才終於到達瓦恩佛。

現在我具備一個優秀精神病人的所有特質了。