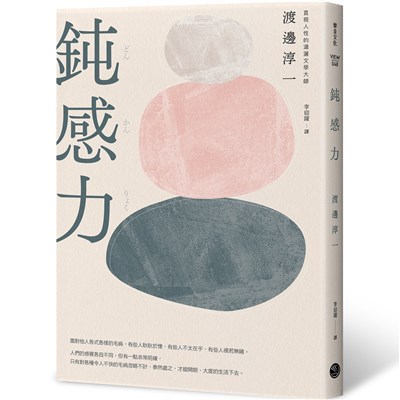

2007年,日本文學大師、因《失樂園》一書在台大受歡迎的渡邊淳一,寫出《鈍感力》這本書,告訴大家鈍一點的好處,這個概念迅速風靡一時,至今仍有深刻影響力。

鈍感力是一種對待外界壓力的態度,每天接收到各種訊息的我們,其實可以選擇不要對每件事情都有反應。此外,人與人之間總是有各種摩擦,而鈍感力就是人際關係中的潤滑劑,讓我們能用更寬容的態度,包容他人的缺點。

鈍感力,就是在日漸繁忙而擁擠的世界上,讓自己過得更舒適、更自在的才能。

內容節錄

《鈍感力》

你要比那些忌恨你的人,更加光彩奪目

得知自己遭人嫉妒、中傷的時候,所有人最先想到的就是「誰在嫉妒我」、「為什麼要中傷我」。這一點最讓人耿耿於懷。

也許有人覺得對這些問題進行調查於事無補,然而只要稍微認真追查一下,找到答案是很容易的事。問題是知道答案之後的對策。

很多人會一下子變得十分惱火,怨恨對方。有人甚至用更難聽的話還擊對方,雙方之間的爭鬥越演越烈,自己也免不了會受到進一步的傷害。

因此,這種作法並不妥當,這時最為重要的就是無視對方的存在。

一般嫉妒、中傷別人的人,其自身的境遇多數不如對方。比如,在公司遭到嫉妒的都是些工作能力很強的人;相反,嫉妒別人的人大多能力平平,甚至較差。另外,遭人嫉妒者大多生活幸福,而嫉妒的人則通常都不如前者。

如果能想到這一層,對於那些中傷與嫉妒就會不太在意了。因為遭人嫉妒者,是由於其自身條件優越,造成對方因羨慕而嫉妒的。

「對不起,因為我太能幹了,所以才讓你煩躁不安。我十分理解你嫉妒的心情,我知道你活得很辛苦,適可而止吧。」

遭人嫉妒者若能說出這番話來,心情也就坦然了許多。

想到嫉妒別人的人比遭人嫉妒者更加可憐,更加辛苦,因此,與其說怨恨嫉妒之人,還不如說應該向對方道謝才對。

「謝謝你總是這麼嫉妒我。托你的福,我會更加努力的,今後還請繼續嫉妒我吧。」

這一切表明,看問題的角度不同,人們的感受也截然不同。任何事情都應靈活的從積極的方面進行思考。而鈍感力就是這種思維方式的動力。

諷刺達不到目的

在對嫉妒鈍感的同時,還需要另一方面的鈍感,就是對諷刺的鈍感。

即使心裡明白對方的話中多少帶有諷刺意味,也要泰然自若,一聽而過。

我舉一個具體的例子,我家附近有一位愛美的老太太。她的年紀大概八十出頭,平時總是精神抖擻,好像經常外出。

去年開春的一天,我剛出家門,老太太恰巧也從斜對面的家中出來,她對我綻顏一笑,我也點頭向她致意。

這時老太太突然挺起胸膛問我:「這個,怎麼樣?」

當時她身上所穿的是一件粉底碎花的連衣裙,肩上則披著一條淺色的喀什米爾披肩。

老太太的身姿確實十分挺拔,看上去遠比她實際年齡要年輕許多。可無論從哪方面講,那件連衣裙都太豔麗了,但我還是下定決心的說道:

「非常漂亮啊,您穿起來真合身。」

這時,老太太滿面笑容的致謝說:「謝謝,太高興了。」說完她轉身走了。

望著她那豔麗奪目的背影,我彷彿覺得在那春天的街道上,只有她一個人在閃閃發光。

一個月之後,我再次遇見了那位老太太。

這次她身著一件花俏程度不亞於上次的橘黃色連衣裙,胸前垂著一條碩大的項鍊。

相互寒暄了幾句後,她又問我:「怎麼樣?」

我的回答當然還是:「您穿上去很合身。」

「謝謝。」老太太又是滿意的一笑。

她那怡然自得的樣子,讓我有一種感覺,好像每次見到我,受到我的稱讚都是理所當然的,這多少令我有些不快,但是她的表情那麼天真討喜,我也就言不由衷了。

據說附近的人都是如此,每次聽到老太太發問,大家都會這樣稱讚:「您穿起來真合身。」除此以外,別無他法。

每次聽到別人稱讚,老太太都是莞爾一笑,一臉滿足的表情。

寫到這裡,我想大家已經明白,這個老太太根本聽不出什麼是諷刺。

聽到「特別漂亮,您穿著真合適」這樣的話,她會毫無疑問的照單全收,也堅信自己如此穿著非常漂亮。

正可謂是沒有比老年人的大膽更可怕的了,然而令人不可思議的是,在大家的眼中,那些豔之又豔的服裝被老太太穿上後,居然慢慢開始順眼起來。

人們常說:「衣服的合身是穿出來的」。這位老太太就是不管衣服是否適合自己,只要喜歡,穿上再說。多數人可能沒等穿上衣服就開始戰戰兢兢了,或者索性放棄了嘗試。

但是,這位老太太卻不畏懼,落落大方的把衣服穿了起來。大家說的「您穿著很合身啊」之類的諷刺之語,她也當作誇獎,繼續穿著鮮豔的衣裝。

也就是說,諷刺在老太太那裡根本行不通。或許,即使她聽出了諷刺的意思,也只照字面的意思理解,漸漸的她開始適應那些鮮豔的衣服,而人們也開始適應她了。

在現實生活中,人們很難像這位老太太那樣不介意他人的諷刺,堂堂正正的按照自己的信條行事,而是常常不自覺的往後退一步,等到本人察覺的時候,可能已經退了百步之遙了。

這位頑強的老太太的動力,正是她聽不出別人的諷刺、或完全不理睬諷刺的鈍感力。

「這件事我說什麼也要這麼做。」

一旦下了決心,就能夠無視周圍人的目光和流言蜚語,毅然決然的進行。即便聽到別人的諷刺,也是一副「與我無關」的架勢,大大方方的勇往直前。

這種鈍感力,正是人們向嶄新的領域挑戰時獲得成功的原動力。