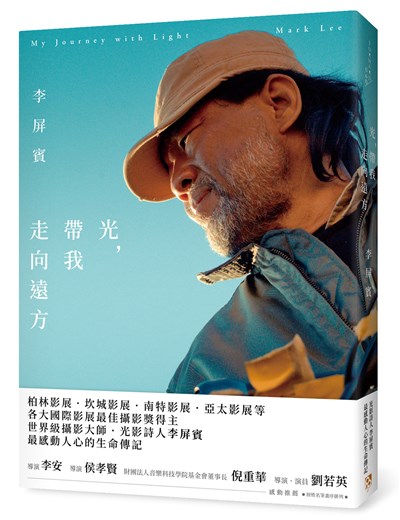

他用鏡頭創作,用光影作詩,並捕捉到無數經典電影中,近乎神技的魔幻時刻,《戀戀風塵》中的山嵐,《稻草人》榕樹下的陰影,《春之雪》長廊上輕風撫過的布幔,還有飄浮在巴黎上空的《紅氣球之旅》……他認為「光」是所有藝術創作的泉源,而簡單的光最美,因為自然的景象最真實動人,也最有說服力。

他是李屏賓,電影圈人稱「賓哥」。他形容自己就像游牧民族,隨著綠洲遷徙,而電影就是他的綠洲。雖然早已名聞國際,但他依舊追光逐影,乘光而行。因為他知道,只要一點點光,就能帶他到很遠的地方;因為他明白,他的一生都是乘著光影在旅行。

文章節錄

《光,帶我走向遠方》

永遠是一個攝影師

一直到現在,我還是一位自己操作攝影機的電影攝影師,難道沒有動過心,當導演嗎?

年輕時確實動心起念過,不只動心起念,還寫過兩個故事大綱和一點小細節。

第一個故事,靈感來自在大陸拍《上海假期》時,電視上頒獎給十大電影放映師,其中一位放映師得獎時表示,他騎了好幾天的驢,坐了一天的火車,終於來到上海……

於是我構想了一個,在山中駕著驢車的、流浪放映師的故事。放映師是一位會一點功夫的老頭,三餐不繼的村民看見他的驢車上有兩個大箱子,便結夥行搶,他獨力打倒數人後,喝道:「我啥都沒有,你們要搶什麼?」那箱子裡裝了什麼呢?村民不信。他打開箱子,裡面放的是一台老舊的放映機,他就地放片給村民看,那是一部蔣介石在振臂疾呼的「抗日戰爭宣傳片」,村民們都睜大眼睛,直直看著。

隔天,放映師發現有個小孩跟著他的驢車走,一問,說是想拜他為師,放映師以為小孩想跟他學放映,十分欣慰,沒想到,小孩真正想學的其實是功夫。他們一老一小在偏山小村放映電影,住宿在山野的帳篷內,一邊學功夫,也一邊修理碎斷的拷貝片……

這個內容在我的腦中轉了一遍又一遍,刪刪減減,不停流轉,無巧不巧,那年出現了一部轟動全球的義大利電影《新天堂樂園》,我也不知道那片子的詳細內容,但聽說與電影放映師有關,我不想被旁人認為抄襲,就停了下來。

在拍攝《太平天國》時,經常聽導演吳念真說起他父親的往事。成長於日據時代的父親,生平願望就是到東京日本橋看天皇。

拍《半生緣》時,我又在報上讀到一名日本的二戰軍官,跑到北京自殺的新聞。

於是我就有了一部切腹電影的靈感。那是關於一個在九份長大的男孩,從小仰慕天皇,經常跑去日校偷看日本學生練習切腹,烙下「神聖之切腹」印記。最後,男孩真的走上了切腹之路。

日本軍人為何來到北京自殺?因為北京有他生命中最美好的時光。

這是我第二部想拍的電影,然而時代的風向一變,這樣的題材也失去了意義。每個時代都有每個時代要說的故事。

成為導演的意義何在?我的追求又是什麼呢?有段時間我反覆自問。

答案很明白──我沒有權力慾望,也深知導演是非常辛苦的工作,既要腳踩實地,又要能天馬行空。每一部電影的開始都是零,從發想、撰寫劇本、設定角色,到找演員、籌備資金,步步嘔心瀝血,無論成敗,下一次又從零開始。

徹底想通後,我就心甘情願地做一名攝影師。

我的攝影哲學很簡單,複雜的最終目的,就是回歸簡單。

同一劇本,十個攝影師可以拍成十種模樣。同一張臉,十個攝影師也可以拍成十張不同的臉。誰和誰說話,誰又碰了誰一下,這樣的細節我不會強記。但我必須梳理出每一場戲的焦點,因為每一場戲都有一個戲劇的焦點,抓到焦點,就能進入故事的重心。

走進拍攝現場,我都讓自己放空,不預設立場,空空如也,然後觀察。

觀察現場、隨機應變、掌握當下,這些都需要經驗的累積,累積到一定程度,突然出現的光、風吹過的樹葉、忽地飛來的蝴蝶、停在草上的蜻蜓、地面上拖長的人影、火車駛過的影子,都能成為畫面中的精靈,它們讓影像呈現出季節變化、時光流逝、孤獨寂寞,同時還有希望……

不必刻意去找尋風格式的影像拍法,拍攝的當下,心裡必須構思著如何剪接,以及鏡頭與鏡頭之間的關聯性。

不要被顯示器騙了,每一台都不一樣,沒有標準。標準在你心裡,攝影師必須用技術、經驗和內心的追求,去建立心裡的標準。

也不要想依賴後期,後期可以給你的,也可以給任何一部影片,那不屬於你的創作,那都是來自調光設備的軟體。

每天收工後,把當天所拍的回想一遍,再把隔天要拍的仔細想過,在腦中過濾一下,然後沉澱,接著放下。

影像用在對的地方,與故事呼應了,就會產生感覺,就有了生命的況味。

底片時代過去了,數位既已來到,表現力也接近於底片,我不會故意選擇留在昨天。好好接受它,運用其最大的優點。有意思的是,過去我們擔心底片電影粒子太粗,現在的數位,有時還得反過來去加些粒子,以掩飾失去真實的過度細緻。

一千年前的器物之美不會被否定,但美的定義是流動的,有世代差異。如果能夠重拍《童年往事》,面對新世代的觀眾,我會選擇一個有現代觀點的《童年往事》, 這不是拍舊如舊,追求的是再創寫實,如果和幾十年前拍得一模一樣,即使再成功, 也已經失去了創作的意義。

我只是一位電影攝影師。我的故事還沒有結束,我還在追光逐影,依然有夢。