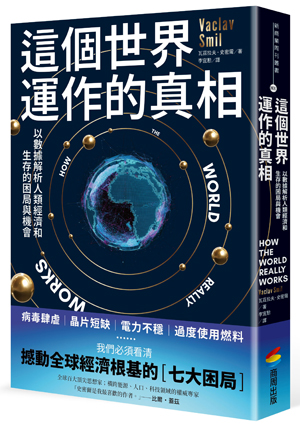

病毒肆虐、晶片短缺、電力不穩、過度使用燃料…

我們必須看清撼動全球經濟根基的七大困局。橫跨能源、人口、科技領域的專家瓦茲拉夫‧史密爾(Vaclav Smil),藉由本書致力於減少人類對世界的理解缺陷,並針對人類生存和繁榮最基本的主要現實狀況做說明,以科學的角度,解釋世界究竟如何運作,提供主導世界經濟的七大關鍵:能源、食物生產、材料、全球化、風險、全球暖化及生物圈退化,讓人類更能意識到未來的限制和機會。

文章節錄

《這個世界運作的真相:以數據解析人類經濟和生存的困局與機會》

一些經得起時間考驗的態度

就風險而言,許多老生常談的真理似乎永遠不變,我們能做的就是稍微控制自己。很多人認為戒菸、戒酒和戒毒並不難,他們寧願待在家裡,也不願意在冠狀病毒或諾羅病毒(norovirus)爆發期間,與五千名乘客和三千名船員共用搭乘一艘遊輪。而有些人卻渴望去做上述這些事情,令人驚訝的是,有很多人甚至沒有降低最容易消除(而且不必花大錢)的風險,例如每次都繫好安全帶、從不超速、安全駕車,以及在家中安裝煙霧、一氧化碳和天然氣偵測器,這些不必花錢或是花小錢的方法,不但可以降低開車風險,也可以在由燃燒化石燃料提供暖氣的房屋中住得安心。

此外,大多數人和大多數的政府發現,很難妥善處理機率低但影響深遠(高損失)的事件。購買基本的房屋保險是一回事(通常是強制性的),投資抗震結構(無論個人還是社會),以盡量減少百年一次事件帶來的衝擊則是另一回事。加州針對一九八〇年以前蓋好的房屋,提出一項地震改造補貼計畫(根據美國二〇一六年的建築法規,以螺栓或是螺栓加支撐,將房屋固定在地基上),但大多數面臨類似地震風險的地區則沒有這項措施。

如果要避免許多的風險暴露不是不可能,而是做起來很困難,因為(如前所述)在某些情況下,自願和非自願風險之間沒有明確的二分法,而且大多數風險都超出我們的控制範圍。我們無法選擇父母,因此免不了大量常見和罕見遺傳疾病,例如一些癌症、糖尿病、心血管問題、氣喘,以及幾種體染色體隱性疾病(autosomal recessive disorders),包括囊狀纖維化(cystic fibrosis)、鐮刀型貧血症(sickle cell anemia)、戴薩克斯症(Tay-Sachs disease)。

為了大幅降低所有地方性或區域性的自然災害風險,我們必須消除目前地球上大片人類居住的地區,尤其是那些經常發生大地震、火山爆發(環太平洋地區)、破壞性旋風、大範圍洪水的地區。

但是對一個日益擁擠的星球而言,顯然不可能這麼做,在這些情況下,唯一能提高生存機率的方法是採取預防措施。例如防震(鋼筋)建築不會因周圍結構倒塌而將人埋在底下,龍捲風避難所可拯救許多家庭,讓他們能重建被夷為平地的房屋,此外,還可以設置有效的預警系統和大規模疏散計畫,以減少颶風、洪水和火山爆發造成的生命損失。雖然這些措施能挽救數百甚至數十萬人的生命,但是我們對許多大規模災難的防禦能力實在有限,有時毫無招架之力:包括大地震引發的海嘯、大型火山爆發、長期的區域性乾旱、地球與小行星或彗星相撞。

另一套老生常談的真理適用於我們的風險評估。我們習慣低估自願、熟悉的風險,而一再誇大非自願、不熟悉的風險;對於剛發生的可怕經驗,我們經常高估相關風險,至於在集體和機構記憶中消退的事件,我們則低估相關風險。

如前所述,大約有十億人經歷過三次大流行,但是新冠肺炎一發生,很多美國人拿來對照的參考資料是一九一八年的情境,而對這三場最近的大流行(與一九五〇年代的小兒麻痺症或一九八〇年代的愛滋病不同,這兩次流行帶來的恐懼仍深深烙印在人們心裡)沒留下什麼印象,或是就算有,印象也不深。

對於這種健忘症還有其他顯而易見的解釋。二〇〇九年的大流行基本上與季節性流感沒有差別,而無論是一九五七—一九五九年或是一九六八—一九七〇年,我們都沒有採取幾乎一整個國家或一整大洲的封鎖措施。經過調整通膨後的全球和美國經濟商品統計數據顯示,在二十世紀後期的兩次大流行中,長期成長率沒有出現顯著的反轉。

此外,一九六八—一九七〇年事件恰逢國際航空旅行大幅擴張:第一架寬體噴射客機波音747 於一九六九年首次飛行。

而且也許是當時我們沒有二十四小時的有線電視新聞,從早到晚公布可怕的死亡人數,也不會在網路上流傳荒謬的致病原因、治療方法和陰謀論,因此也不會像現在的新聞,散播那些不合乎歷史的內容。

新冠肺炎又再度證明(而且這次的規模連那些不期待好消息的人都驚訝無比),我們對於影響層面廣但出現頻率較低的風險,總是沒有做好準備,例如每十年、每一代、或每世紀一次的病毒大流行。如果此時發生另一次卡林頓事件,或者一顆小行星撞擊北大西洋亞速爾群島(Azores)附近的海洋,引發的環大西洋海嘯規模跟二〇一一年日本東北地震的大海嘯相同─也就是高達四十公尺,向內陸沖擊十公里,那麼我們要如何面對(先撇開所有報告和分析不談)?

我們在重大災難事件之後,得到的教訓顯然不夠理性,有人會誇大災難再次發生的機率,又不喜歡聽到有人提醒說(先撇開衝擊不談),還有其他風險所累積的傷亡,雖然沒有引起特別關注,但造成的後果跟這些災難對人類和經濟的實際影響其實差不多。因此,基於對另一場大規模恐怖攻擊的恐懼,美國採取了非比尋常的措施來預防,包括在阿富汗和伊拉克發動價值數兆美元的戰爭,讓奧薩瑪‧賓拉登(Osama bin Laden)能稱心如意,將美國捲入驚人又不對稱的衝突,而從長遠來看,這樣的衝突會削弱美國的實力。

大眾對風險的反應,主要是來自於對不熟悉、未知或所知有限的事情而造成的恐懼,但不是去評估比較之後的實際後果。一旦涉及這些強烈的情緒反應,大家會過度關注可怕的後果(死於恐怖攻擊或病毒大流行)發生的機率,而不是試著記住這類結果發生的機率。

恐怖分子總是會利用這個現實,迫使政府採取代價昂貴的措施以防止進一步攻擊,至於那些挽救更多生命的措施,本來只要付出更低的成本就能避免死亡,卻一再遭到忽略。

若要說明遭到忽略的挽救生命低成本措施,最好的例子就是美國人對槍枝暴力的態度:即使是一再發生最令人震驚且眾所周知的大規模槍擊案(我總是先想到二〇一二年在康乃狄克州紐敦〔Newtown〕被槍殺的二十六人,包括二十名六、七歲的兒童),都無法改變法律,而且在二十一世紀的第二個十年中,約有十二萬五千名美國人被槍殺(死於他殺的總人數,不包括自殺):相當於堪薩斯州托彼卡(Topeka)、喬治亞州阿森斯(Athens)、加州西米谷(Simi Valley)、或德國哥廷根(Göttingen)的人口。

相較之下,在二十一世紀的第二個十年,一百七十名美國人在美國死於恐怖攻擊,相差近三個數量級。

如果拿來跟汽車事故比較,死亡人數的分布更不平均:正如前面看到的,與美國亞裔女性相比,美國原住民男性在汽車中死亡的機率大約是五倍,但美國非裔男性死於槍殺的機率大約是三十倍。

我在本章最後提出的這個見解有幫助嗎?也許,只要我們體認到這些基本的現實:要求毫無風險的活著是完全不可能的事─而尋求風險最小化仍然是人類進步的主要動力。