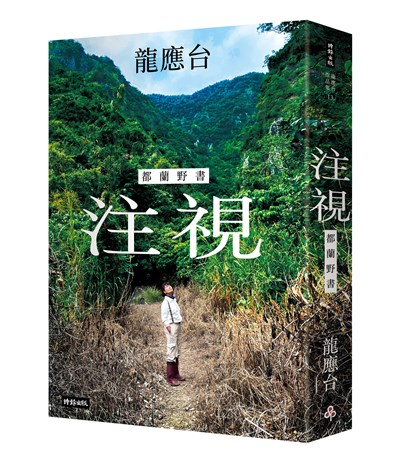

曾為台灣首任文化部長的作家龍應台,2021年遷居太平洋畔、台東都蘭山中,縱身天地田野四年之後,出版最新力作《注視──都蘭野書》。從屏東潮州小鎮移居到台東都蘭,龍應台起心動念渴望親近土地,想把「生活」本身當作生命的「主體」來認真對待,想去認識其他佔生物總量99.99%的物種,想知道不以「人」為中心的世界是什麼樣子,展開了一種身體力行的生活。歷時四年山林野居,她專心「注視」,在生活中體會人與野生物種之間的衝突,在粗獷自然中道德實踐的困難,同時提出對於存在的深刻反思與扣問。

內容節錄

《注視—都蘭野書》

深夜有犬吠

兩隻狗本來是趴著熟睡的姿勢。達爾文一身短黃毛,一條一條黑紋交錯,頭又小,看起來很像那種專吃動物屍體、外表猥瑣陰險的土狼。可是千萬不能以貌取狗,達爾文可愛隨和而且聰慧過人──在廚房門上加了一個門扣以防止她進入偷吃貓食,她就在十分鐘內研究清楚如何用鼻子精準撬開門扣,堂堂入室,把貓碗一掃而空。

鴻堡一身光亮的黑毛,在關鍵處,譬如從下巴一條直線貫穿下腹到尾巴,卻是一道帥氣的雪白。全身黑,顯目的鼻尖和高聳的尾尖,綴上一點白,就是一隻玉樹臨風的類邊疆牧羊犬。他不知怎麼長了一對情深如海的雙瞳,深深凝視我的時候,那眼神總讓我想起電影《色戒》裡深情憂鬱的梁朝偉。

他們能聽見人類聽不見的聲音,看得見人類看不見的動靜。從看似睡著了的姿勢到一躍而起、子彈一樣飛射出去,是一個閃電的速度。

兩隻狗已經衝到了老遠的大鐵門,我才聽見,是的,有車子來到門口。

車子停在鐵門外,穿著白衣長裙的鄰居下車,手裡拎著一袋酪梨。隔著鐵門,我一手接過來酪梨,一手遞過去一個肥大的南瓜。

在這偏鄉,家家有庭院泥土,泥土上種著瓜果,季節到了,就會互傳訊息:

「香蕉太多了,求求你幫我吃?」

「今年絲瓜吃不完,都要變絲瓜絡了。送你幾個。」

如果兩狗突然暴衝,衝向鐵門,而摩托車聲漸遠,這代表,馬上會有簡訊進來:「兒子早上到海裡抓了龍蝦,掛兩隻在你的欒樹上。」

疫情三年,鄉下人以物易物。

*

在這天涯海角,「距離」這件事,有了新的定義。都市裡,有大樓社區卻沒有街坊鄰居。一棟大樓裡幾十戶、上百戶人家,共用水電管線、垃圾處理、公共庭園、游泳池健身房、停車設施等等,是一個實體距離緊密的社區,但是如何保護自己的隱私、如何維護獨自的空間,如何不被打擾窺視,也就是說如何與他人拉開距離,變成重要的生活規則。

人都是刺蝟;渴望依偎的同時需要一箭之距。

在偏僻荒野中生活,人跟人的距離衡量方法變了。叫做「鄰居」的,是那住在十公里開外的。

「英國人今天做了酸種麵包,我去買了兩個,現在送一個過去給你好嗎?」

十五分鐘之後,他出現在你家門口,手裡拿著麵包。

叫做「近鄰」的,是那距離你五公里左右的。

「下鍋了嗎?那麼我現在上車。」

跳進車,邊行駛邊聽歌,第三首歌尚未開始,你已經到了他家門口。

三公里左右的,叫做「緊鄰」。約好你要去,他開始手沖咖啡,抵達他家時,一屋子咖啡香。

當我介紹這人是「我隔壁的」,她家距離我家大概一公里。接到電話說,「姑娘在嗎? 來喝酒。」只有一公里,我就會選擇電動機車,把一瓶高粱酒塞進紙袋,掛在車身鉤子上,趁著風、趁著月色,聽著一路的蛙鳴就到了她家。這個「隔壁」的愛喝高粱。

回程時,她把一包自家種的杭菊塞進我的機車口袋,說,「這麼黑騎車,不怕鬼?」

我跨上車:「有馬拉道,怎麼會有鬼?」

*

我們交換蔬果食物,也交換種子和樹苗。五里外的近鄰載來十二株自己培育的木瓜幼苗,讓我種在書房前。寫作時,常常抬頭,天天盼望,看木瓜樹從膝蓋的高度抽長到屋頂,開出白瓣黃心的花朵,幻化為果實,就在你眼前一天一天肥大起來。

獲得木瓜樹,以庭園裡的狐尾椰子幼苗回贈。三個月後,近鄰興奮回報:「狐尾椰子成功了!」

必須出國時,三里外的緊鄰來幫忙餵貓餵狗。需要有人在家中陪伴年邁的母親兩三個小時,緊鄰就自己帶著飯盒來坐鎮。

當地震把家中所有的酒瓶杯盤震碎在地,一室狼藉,是一里外的「隔壁」帶著掃把趕來跟我一起清理那滿地玻璃。

最特別的「隔壁」,是小村醫生。

他的診所在大街上,租來的空間,非常狹小,一個人站在櫃檯前取藥,另一個人就必須側身而過。早上,候診的人很多,大多是部落的長輩,帶著職業塑成的農人外貌:皮膚黝黑,因為長年在熾熱的太陽下曝曬;滿臉深刻的皺紋,因為生活從來不曾容易過;不論是男人或女人,都很沉默,帶著疲累而安分的眼神,坐在長凳上,花白的頭靠著後面的牆。

牽掛的下一代,在遠方都市角落裡打拼生活;孤獨的老一代,在家鄉幽暗的舊屋裡默默老去。

照顧他們的,是小村醫生。他身體力行「在宅醫療」照顧,帶著護理師,奔走於途,進入深山部落,一家一家探視。於是我這個在山林間陪伴母親走她最後一里路的村民,就在二十一世紀體驗了人類社會最古老的一幕:斯文的、醫學院畢業的「白面郎中」提著醫療箱,踏入家門,從箱子裡拿出各種器具,問病況、聽心跳、看喉嚨、量血壓、測血氧、換藥、打針、開處方,甚至打抗生素……

斯文「郎中」離去時,被照顧者的家屬,我,從廚房拿來兩盒雞蛋,他和護理師一人一盒,「今天早上才下的蛋。」

他接過雞蛋,問,「昨天晚上有聽見狗叫嗎?」

「有,」我說,「達爾文和鴻堡也一直叫。我起床特別去看,什麼也沒看到。」

他沒說什麼,上了車,匆匆趕往下一家,去看一位長年糖尿病的獨居老人。

*

在後來一個週末的晚上,一起吃飯聊天,才知道,他為什麼問起深夜犬吠。

深夜,如果一隻狗開始悲泣,夜空裡飄來嗚咽斷續,他聽得出悲泣來自部落哪一個方位,也就知道,應該是部落裡哪一個長輩,在這個時刻,走了。

一隻狗開始在夜裡嗚咽的時候,村子裡一隻一隻的狗,也會開始悲泣。悲泣之音從一家傳到另一家,然後整個村子的狗,都在哭,此起彼落,綿密傳遞。

他相信,是靈魂在默默告別……

第二天一早,不必等人通知,小村醫師就去那家探視,遠遠從門口就看見親人在拭淚。那家人的狗,默默地趴在門口一株龍眼樹下。

在山的國度,萬籟俱寂的時候,貓頭鷹的幽幽呼聲、猴子的咳咳傳訊、野豬踩過枯葉的腳步,都是叢林的原始聲音,疏冷孤寒,只有那深巷犬吠,是人間煙火,有情歲月。