洛杉磯失蹤人口網站的名單除了基本資料,並未提供太多訊息。

照片中那個小孩名叫艾莉西亞.拉威爾,失蹤時三歲。最後一次出現是在某個秋日,和媽媽去雜貨店,然後郵局,然後再無蹤影。她正式成為失蹤人口的前一天,家裡出了事,卻只以「重大意外」一詞帶過。

那是將近二十五年前的事了。

這些年來,關於她的下落毫無具體線索。潔西卡再看一次名單資料,接著細細端詳照片,直到小女孩的五官長相深烙在她腦海。但其實不必要,因為那已是她熟識的臉。

照片中的面容就是她自己。

文章節錄

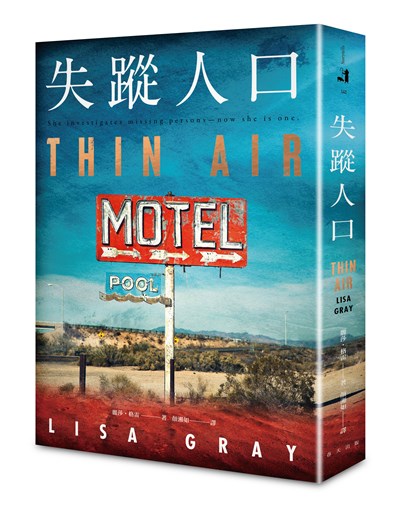

《失蹤人口》

楔子

我把車停在四條街外,接下來用走的。天助我也,房子位在街區盡頭,隱藏在陰影中,外人難以窺探。

此時天色已暗,但我知道白天裡的木板外牆是乾泥巴色,多年未曾重漆。至少從她搬來後就沒有重漆過。令我詫異的是門廊上的枯葉竟掃得乾乾淨淨,除了門邊一只金屬桶和兩雙外出靴(一雙大人尺寸,一雙幼童)之外空無一物。

前院草坪的草長得老高,草叢中錘釘了一塊牌子,警告說屋主有史密斯威森手槍防護,我不禁在黑暗中暗自竊笑。

我知道今晚一把槍救不了她。

我悄悄步上門廊階梯,看見正面大窗的窗簾已經拉上,中間接合處留下一道小縫隙,流洩出忽隱忽現的黃光。靠近前門時,可以聽見屋內有輕柔的音樂聲。時間不早了,但我知道她還沒睡。我抬起戴手套的手敲門,手套的軟皮讓敲門聲不那麼響亮。

她來開門,我不得不承認,在背後屋內燭光映照下的她顯得美麗。這時音樂變大聲了,是那種讓人聽了沮喪的西雅圖樂團的音樂,最近很風行。她雙眼呆滯無神,好像喝醉酒或吸毒,還困惑地望著我片刻。

然後才說:「我還在想人什麼時候才會來呢。還是先進來吧。」

我跟著她進客廳,她問我想不想喝點什麼。我沒說話。她還是走向酒吧推車倒了一杯紅酒,同時也把自己的酒杯加滿。她的杯子放在茶几上,下面墊著一個破爛的紙杯墊,是從附近一家酒吧拿回來的。我猜那不是她今晚的第一瓶酒。

她說:「欸,幹嘛戴手套?今天晚上外面很冷嗎?」

我仍然一言不發。

她遞出酒杯,但我沒有作勢去接。

「隨便。」她說著聳聳肩。

當她轉身準備將酒杯放到矮几上她自己的杯子旁邊,我立刻重重一拳揮去正中她的臉。她驚呆了,杯子隨即掉落,紅色液體滲入乳白色地毯。血從她鼻子流出,她踉蹌了幾步。我又送出一拳,這回她倒下了。

我很快地撲到她身上,雙膝重壓她的胸口,刀握在手裡。我意識到自己的呼吸加速,但雙手很穩,她的喉嚨割得乾淨俐落。她的血與地毯上的紅酒混在一起,我知道幾分鐘後她就會失血過多而死,任務也就完成了。

可是接下來的怒潮讓我始料未及,看著她的生命漸漸流逝,我自己的血液卻在血管內洶湧澎湃,我將刀高舉過頭,深深刺入她的心臟。然後一而再、再而三地刺,直到怒潮終於退去,我癱倒在她身上,精疲力竭。接著我內心湧上一股新的感覺,幾秒鐘過後我才弄明白。

是欣喜若狂。

這是我第一次殺人,但在那一刻我便知道,這將不是最後一次。

我起身將刀子收回褲子口袋,走到玄關,站在樓梯口傾聽樓上房間有無動靜。什麼也沒聽見。

我又回到客廳。音樂還在播放,燭火在牆上投射出怪異影子。我走向乳白色皮沙發,看著地上已無生氣的軀體,微微一笑。

然後坐下,等候。

1 潔西卡

潔西卡.蕭注視著眼前的一張張臉孔,心想其中大部分人八成都死了,死了或者是不想被找到。加州傍晚的陽光從窗戶灑入,她迎著陽光瞇起眼睛湊向MacBook螢幕,想把照片看得清楚一點。

裡面有失蹤的媽媽,大白天從家裡憑空消失。有中年男子,某天早上出門去上班,卻始終沒進辦公室。有青少女,放學後沒有回家。此外還有數以千計類似的悲劇故事,所有人彷彿都人間蒸發一般。

死了,或是不想被找到。

在潔西卡看來,失蹤成人多半都能納入這明確的兩大類,就像拉斯維加斯賭場裡的賭客在決定要把成堆的籌碼推向黑色或紅色。紅色,很可能是死了。黑色,也許還是會回來。當了七年的私家偵探—五年在紐約,最後兩年則東奔西跑—她通常從一開始就很清楚自己面對的會是什麼樣的情節。

潔西卡正暗自將螢幕上的面孔分類為黑色或紅色,女服務生的聲音忽然闖進來,她連忙將筆電闔上。做這種工作到餐車式餐館用餐並不適當,但她喜歡把購物中心、汽車旅館房間、加油站餐廳……反正就是有穩定Wi-Fi連線的地方,想成辦公室。這樣她會覺得自己其實是在工作,而不只是逃跑。

今天的辦公室是位在錫米谷的一家小餐館。錫米谷,一座宜人的中型城市,隱密地藏在范圖拉郡東南角,距離洛杉磯市中心將近五十公里,最為人所知的是一九九二年非裔人士羅德尼.金在此接受審判,十二年後又有雷根總統安葬於此。

潔西卡自己還不知道,但這裡也將是從此改變她人生的地方。