碩果僅存的冬天陽光

前往尋找風景的過程,看作是⼀場永無⽌盡的旅途,有時未必要孤單前往,而是更喜歡⼀個⼈,進入那種放空,拍下感受性的事物。

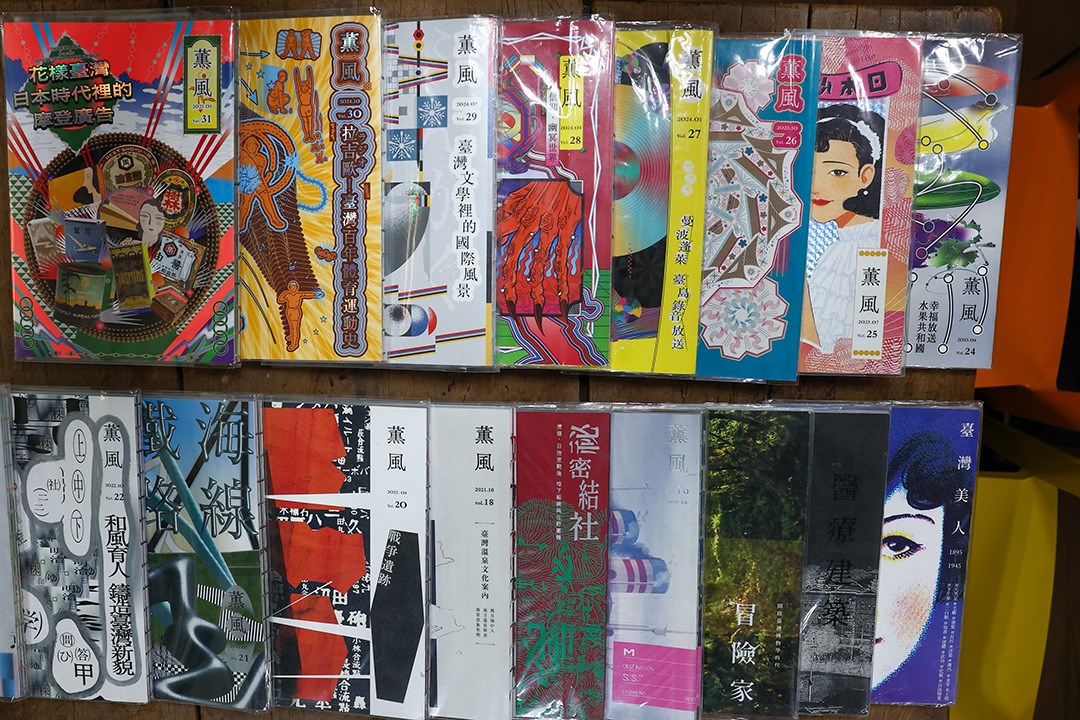

有在留心台灣昔時文化歷史風貌及美學的朋友,也許注意到這幾年備受討論,充滿百年前日本文化歷史的刊物——《薰風》季刊。自2018年5月開始,《薰風》一季發行一期,目前即將推出第32期。

這本低調而華麗、充滿設計感的小眾雜誌,始終圍繞著日本時代與台日相關的議題打轉,小至飲食流變、常民習慣、流行風尚,大到建築風格、制度沿革、政治事件,甚至備受台灣人關注的神怪與信仰,《薰風》都以一種從容優雅的態度,明察暗訪,化為文字及圖片,為這片土地留下令人驚豔的身影。

《薰風》雖然小眾,卻直指人心,受到許多讀者喜愛。近年更連續獲得第46屆與48屆金鼎獎人文藝術類獎項並入圍第47屆金鼎獎人文藝術類獎項。

讀美術出身的發行人黃志成說:「美術最容易介入社會百工百業,讓大眾很快掌握與自己息息相關的事物,進而關心、發現問題、解決問題。」尤其1895年日本殖民台灣,引入西方商業資本社會的觀念與制度,更是對台灣產生了深遠的影響。

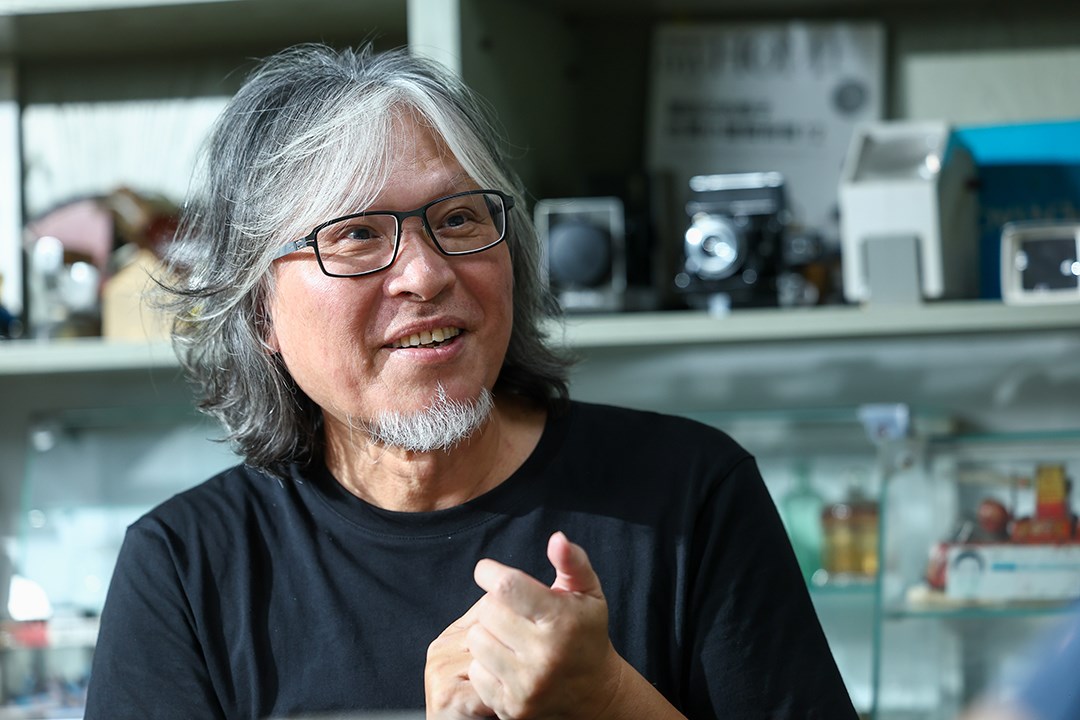

黃志成是4年級生,一頭白色中長髮與簡捷穿著,突顯廣告人本色。他談起台灣這片土地的種種如數家珍,對歷史文化侃侃而談,語氣中滿是熱情。

「我是台中大甲出身的小孩,從小就在菜市場長大。穿梭在鎮瀾宮、戲院和街市商家之間,歷經歲月洗煉發現,市場、夜市與廟口,其實就是一整個時代社會的縮影。」

黃志成以大甲鎮為例指出,它是日本時代海線最大的市鎮,當時人口尚不到10萬;戰後至今也未有太大的改變,從中反而可以看到完整的文化、歷史、產業發展脈絡與演變。而大甲週邊53庄(甲安埔)生活圈對週遭鄉鎮村落的影響力,至今更是超乎想像。

然而在成長過程中他也發覺,這些他在市場、小鎮裡觀察到的人類社會學,似乎不被台灣人自己重視、關切,許多人甚至感到陌生,進而無視無感。這樣的冷漠,其實是源於這片土地長久以來的歷史動蕩,400年間政權更迭頻繁,社會變遷不斷,人們對於自身文化的連結與認同薄弱而致。

「我在讀高中的時候就被教官要求加入國民黨;服兵役時成功嶺當教育班長後,更非得加入不可,直到現在我還留著黨證!」

黃志成成長時正當是台灣資源普遍匱乏的時代,且台灣長期戒嚴又歷經二二八、白色恐怖等經濟動蕩,父母對他的耳提面命的就是「不要碰政治、不能碰股票」。 黃志成高中讀的是大甲高中美工科(65年政府所設立北、中、南三所重點學校之一),學校的老師是像李錦鏽、黃步青(席德進的學生)這樣的美術界前輩,也帶出了當前許多美術界頂尖人物。畢業後,他北上討生活,剛好遇上民主運動風起雲湧的關鍵時刻,對他產生影響。

當時與「黑名單」有關的事件,對黃志成造成不小衝擊。台灣自戒嚴以來,針對海外異議人士採取不核發簽證及禁止入境措施,讓許多人被困在國外,無法回到台灣故鄉。

「那時在新聞上可以看到一些人一下到桃園機場,就趴在地上親吻土地。他們到底做了什麼?為什麼不能回到自己的家?」這些事都為他留下許多問號。

無論是閱讀報章雜誌,還是主動關心社會議題,黃志成意外發現:自己對自己所生長的土地十分陌生。然而,對一個有熱情、有血性的人而言,這份陌生並非理所當然,更不是安於現狀的理由。所有的困惑及鬱悶唯有透過自己去找答案,才有辦法澆息胸中塊壘。

這段期間,他接觸到前高雄市長謝長廷關於「公民社會」的論述。相關的論述雖然只是一般的政黨政治理論 ,但其特別強調公民權:「我從書中才知道,全世界公民權發揮最極致的是『瑞士』。包括這個國家在內的許多歐洲小國,他們很少歌頌政治人物,政治人物上臺下臺都是尋常之事。我們不會知道他們的總理是誰,但政治上他們關心的都是和社會民眾切身有關的事,和我們打開媒體總是充斥政治人物的不同。」

黃志成更在其間發現,當整個社會開始探討和自己有關的事,而不是冷漠不談,公民意識就會起來,「最簡單的方式,就是從了解自己的家庭、故鄉開始!」

黃志成也說:「海線的冬天,風大到人都會站不穩,被風帶起來的小石子打到身體都會痛。然而歷經社會性啟蒙,他回過頭開始認識自己的故鄉,才知道大甲對海線地區的影響,甚至連他就讀的學校,更是台灣中部文化創意的搖籃。」

歷經啟蒙,黃志成的拳腳整個施展開來,如虎添翼。他長年在廣告業發展,台灣這片土地成為他源源不絕的創意來源,深厚的文化底蘊也使得其作品在同行中脫穎而出。近年更跨足文化基地、人文溫泉旅館經營管理,投入被歷史遺忘的老宅與建築的整修維護研究,不只為當地保留珍貴歷史記憶與文化地標,也將每一件個案當成自己深入認識在地的入口。

而接手《薰風》則是另一段認識台灣的緣分。

《薰風》由文史工作者姚銘偉創辦,姚銘偉在2018年5月創刊號〈發刊詞〉中提到台灣和日本的關係,日本除了是和台灣最近的國家(宜蘭距與那國島不到110公里),到311地震牽起的情緣,都把這兩個國家的情誼緊密連在一起。

姚銘偉在〈發刊詞〉中表示:

以初夏的和煦南風,同時也是俳句的5月季語為名,這本雜誌將致力於傳播台日之間鮮為人知的歷史淵源,同時用學習及自省的視角來探索當代日本。在東亞局勢詭譎多變的今日,台灣除了「哈日族」,更需要「知日家」 。

姚銘偉更說:「《薰風》的問世,相信是台日歷史進程下的必然。」

首期的內容包羅萬象,「特集」聚焦台日兩地的神社,收錄包括〈淺談神道與神社〉、〈象徵台灣的5座神社〉、〈台灣最美的橋──明治橋二代目的遺容〉、〈悲劇的宮家──北白川宮〉等文章。

「專欄」更涵蓋了灣生故事、解讀日劇、台日美術漫步、台灣人的東京奧運、日本佛教巡禮等,為認識台灣與日本庶民文化打開一扇窗。

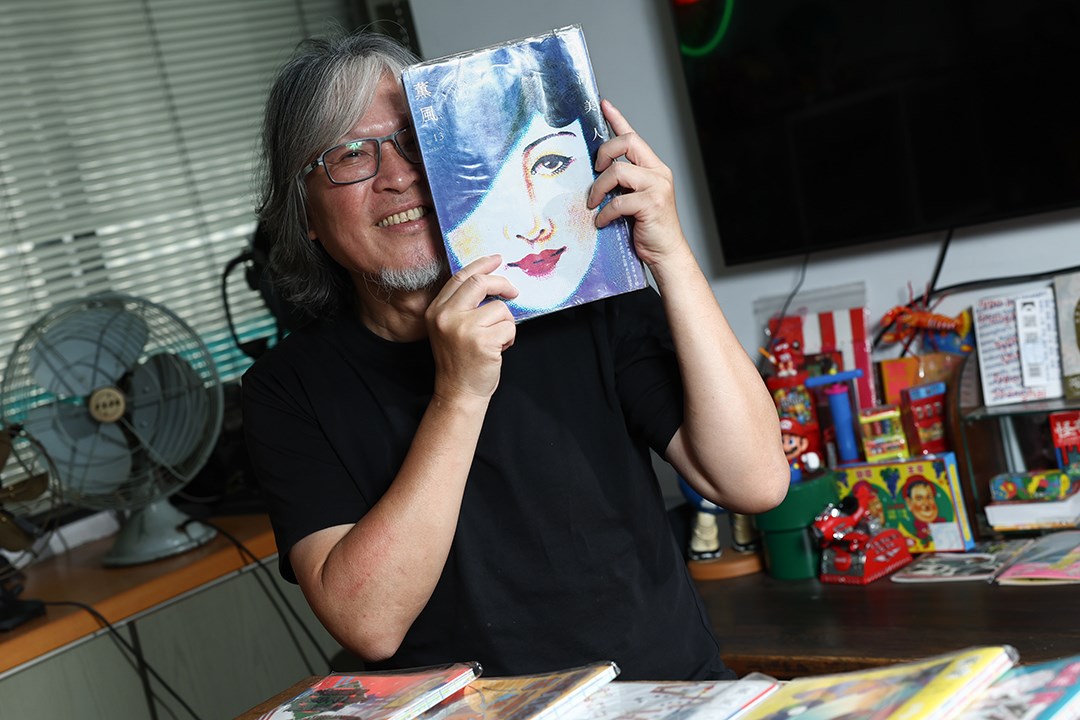

《薰風》豐富的內容與精準的定位,馬上引起黃志成的留意,並成為忠實訂戶。發行到第12期時,姚創辦人對刊物的發展有一些不同的想法,但又覺得結束了可惜,於是透過一位朋友的牽線,由黃志成接手,讓「薰風」得以繼續出現在大衆的視野。

黃志成表示,他自己有廣告公司,經常策劃編製刊物及出版品,再多一本季刊並不困難,難就難在如何維繫刊物的精神,並在紙本出版這麼困難的年代,既兼顧刊物的品質,也讓讀者持續支持。

黃志成把《薰風》當成一個對常民生活理解的窗口,讓包括他自己在內的台灣人,透過這本雜誌深入認識日本時代的台灣。

「台灣畢竟歷經長時間的戒嚴,國府與日本之間又有歷史上的糾葛,日治50年間的文化歷史或是偏頗的論述論當然都不會讓民眾知道,但人就是這樣,你愈不想讓他知道,他愈會去探索。」

黃志成表示,台灣過去二、三十年間關於日治時期的文獻研究可説是蓬勃發展。許多史料不斷被挖掘出來,而且統整得非常有系統、有脈絡,對認識百年前的台灣社會有很大的幫助。而《薰風》能做的就是在議題上的規劃,以及讓視覺的呈現更吸引人。他也透露出最大的困難其實是圖片授權,「有許多珍貴照片我們還向全球各大機構購買使用權!」

如第13期以「台灣美人」為主題,深入探討台灣女性受到日本消費文化的影響;還有一期特別推出「幽冥世界」,從民間信仰等不同面向探討神鬼文化,「這期賣了一千多本,非常受歡迎!」黃志成分享道。

在題材規劃上,《薰風》每一期會邀請一位客座主編,共同策劃主題內容。而有趣的議題實在太多,每期在圖像呈現上也會格外講究。「我們很重視畫面,經常需與博物館、美術館單位洽談授權,再加上稿費及印製費,一期的成本往往超過百萬。」

「思想的奔放與解禁,再加上長期的法治教育,已經成為台灣最大的特色,這讓我們跟新加坡、馬來西亞、香港的華人有很大的不同,更別提跟中國。我們缺的是對自己的認識,進而建立信心,希望《薰風》在這片土地持續地吹拂,讓台灣人更了解自己。」黃志成說。