周東彥悠遊科技之海 揚帆藝術之岸

工作室裡的發問與討論正熱烈,此刻的新媒體藝術家周東彥,正與夥伴們發想最新的「放開你的頭腦」,他希望以不同方式連結VR與劇場,持續探索更多的敘事可能,擴展觀眾對劇場的想像。

拿下虛擬實境(virtual reality, VR)的頭戴顯示器,周東彥額頭上有一圈淺紅的印痕,其中有一塊特別明顯。周東彥摸著摸著解釋,因為頭顯必須和頭形緊密嵌合,才不會掉落或失重。

那個凹進去的痕跡,像極了哈利波特額頭上的閃電印記,帶著周東彥朝向下一個未知奔去。

用VR擴張對劇場的想像

「放開你的頭腦」──計畫名稱來自女星梅艷芳的同名歌曲,是一個結合肢體、節拍、律動、控制,透過視覺與聽覺指令的VR身體計畫,讓VR觀看者宛若經過編舞,成為一位「表演者」。

這個實驗中的作品,同時觀看人數從2人、10人,甚至可達100人。集結多種可能,透過不同影像或配樂編排,收看影片的觀眾彷彿在表演不同型態的「舞蹈」。「放開你的頭腦」從編舞、參與、身體出發,進而探問社會控制、主從轉換、具身認知、城市與自我、自然與自我、囚禁、無望等諸多面向。

「外面的人都很想看到,戴頭顯的人們究竟看到甚麼,光是他們搖頭晃腦地動就已很有趣,我甚至覺得很像一齣舞作。」周東彥說,在VR劇院看VR電影,看著觀眾會一起往同樣方向移動,「如果讓一群人一起戴著頭顯,給虛擬實境內容不同的播放速度,會產生一種此起彼伏,連綿不斷的卡農效果。我很想探索,戴著VR的觀者,到底可不可以成為另外一個故事。」

從高中拿到家人買給他的第一台相機,那個小框框裡的大千世界,注定了周東彥與影像的緊密關聯。

戲劇系主修導演的周東彥自北藝大畢業後,赴倫敦中央聖馬丁藝術暨設計學院攻讀劇場與多媒體碩士,之後還念了博士班一年,一方面因沒有拿到獎學金,二方面因為工作邀約,包括台灣導演鴻鴻,香港舞台劇導演林奕華的新戲等接踵而至。周東彥返國後成立了「狠主流多媒體」,探索科技與劇場之間的各種可能,至今獲獎無數。

你找什麼 科技為藝術所用

周東彥從交友軟體上最常出現的招呼語「你找什麼?」出發,試圖挖掘周遭友人們對交友app的所見所感,觸及話題包括使用的最初動機和其後經驗,也探究app中的主流審美觀如何影響男同志的自我認同。「我和我的午茶時光」追尋手機之於日常生活的意義,利用再熟悉不過的3C產品,顛覆與重新界定多媒體在劇場中的角色。

「光年紀事」可說是狠主流獲外界重視的里程碑之一,敘事由兩位遊蕩於光年之外,擦身而過的時空旅人展開,他們在彼此的夢境中,訴說丹麥跟台灣之間迥然不同的存在。為了這個作品,周東彥花了3年時間在台灣自力打造出一座4D Box,學會如何掃描、重現真實存在的老屋與浮空雕像,讓演員可以遊走其間,貫穿過去與未來。

周東彥說,這套4D Box薄膜投影技術來自丹麥,大部分場景都是以投影呈現,演員必須用更多想像力和表演,對著空氣伸展肢體,還要記住虛擬舞台上的走位和連貫性,才能和場景相融。

結合折射與視差 未來源自過去

4D Box聽起來頗具未來感,但其實源於19世紀老把戲「佩珀爾幻象」的投映技法,巧妙結合光影折射與觀眾視差「裝神弄鬼」。「薄膜投影技術也不是丹麥專有,很多劇場都已研發與演出,重要的還是在文本,我們如何使用這些當代科技,說一個觸動人心的好故事。」

「我沒有把科技放得很大,能撼動我的有時候只需要人,文字與空間,但我認為,科技是一把鑰匙,帶著我們打開很多關卡,去到很遠的地方。」周東彥說,這10年之前,我們看到的新媒體創作者都在研究相似的互動晶片,拆解、破解遊戲機的感測器軟硬體來創作,「我們正好也對相同科技產生興趣,並成為其中一份子。」

周東彥認為,大家都說5G會大幅改變人類生活,「我自己覺得在3G跟4G出現,大家也都這麼說,但好像也還好。」

「科技是這樣,如果是用新的技術,就好像你在玩一種新的樂器,你要從DoReMi開始理解,一起成長,裡面可以發揮的想像力會一直吸引你。」對周東彥來說,雖然常常用到科技,但他不會第一個跳進去,「我不是那種按照腳本來拍的導演,我會多拍很多很多東西,從裡面找故事,所以我在乎的是科技如何為我所用。使用已知的技術,讓自己的操控性更大。」

方便取得的就顯得沒價值

自稱是那種用IG不太順,用FB又深感別人會覺得他是老人的那一類科技使用者。周東彥說,自己除了手機之外,就是要在工作上去理解現在又出了什麼最新的攝影機、處理器、顯示器等科技裝置。

的確,科技工具日新月異,周東彥得一直一直買下去,「像是Sony最近出的那個攝影機專用記憶卡,不要說那個記憶卡了,光是那個新的讀卡器『本人』就要4900,永遠追逐不完。」驚嚇卻又不得不接受的叨叨絮絮,像個托著算盤當家作主的大掌櫃。

5G、8K,這些對周東彥來說是「壓力」,所有配件都要跟上,所有細節都必須再確認,不能有任何一個環節閃失,雖然很複雜,「但這已經是無法回頭的事。」

周東彥舉了個例,曾獲第74屆威尼斯影展最佳VR體驗獎的前輩黃心健,已在新媒體之路上超前許久。25年前,黃心健和Laurie Anderson 出了一張互動光碟《Puppet Motel》,非常有名,「據說是透過點選進去一個汽車旅館,裡面有很多房間,不同房間會有不同音樂跟不同的人跟你說故事。」

周東彥說,這個作品現在已沒有電腦可打開,「網路上還盛傳不知道是哪一代的破解方式,怎樣可以安裝那個時代的Mac OS,然後可以讀到這張光碟。」他有一次問黃心健新的VR作品會不會思考未來如何播放,會不會擔心有沒有設備可以重現?「老師非常怡然,因為科技就是這樣,再回首已經沒有機會重來,彷彿就讓作品停留在過去也很好。」

「我自己覺得,藝術是在追求一種價值,比較方便容易取得的,就會比較沒有價值。」周東彥說,就像人與人之間的感情,如果來得容易,就不覺得珍貴。「科技也是這樣,當必須非常緩慢才能看得到結果,就會很認真;當我知道只要記憶卡插下去就可以看見,我會覺得那比較沒什麼。」

回到創作者與科技跟劇場之間的關係

比如紀錄片「你找甚麼?」周東彥想知道為什麼男同志交友軟體上的對話總是少而精簡,於是他用了紀錄片的形式來理解,「這個拍攝紀錄片的方式,帶我去理解我沒想過的地方,理解很多人的生命經驗與對感情的想像,工序比較像是這樣子。」

周東彥說,一切還是要回到他與科技跟劇場之間的關係。「我都是因為遇到問題,開始想辦法解決,科技是我解決的辦法之一。」

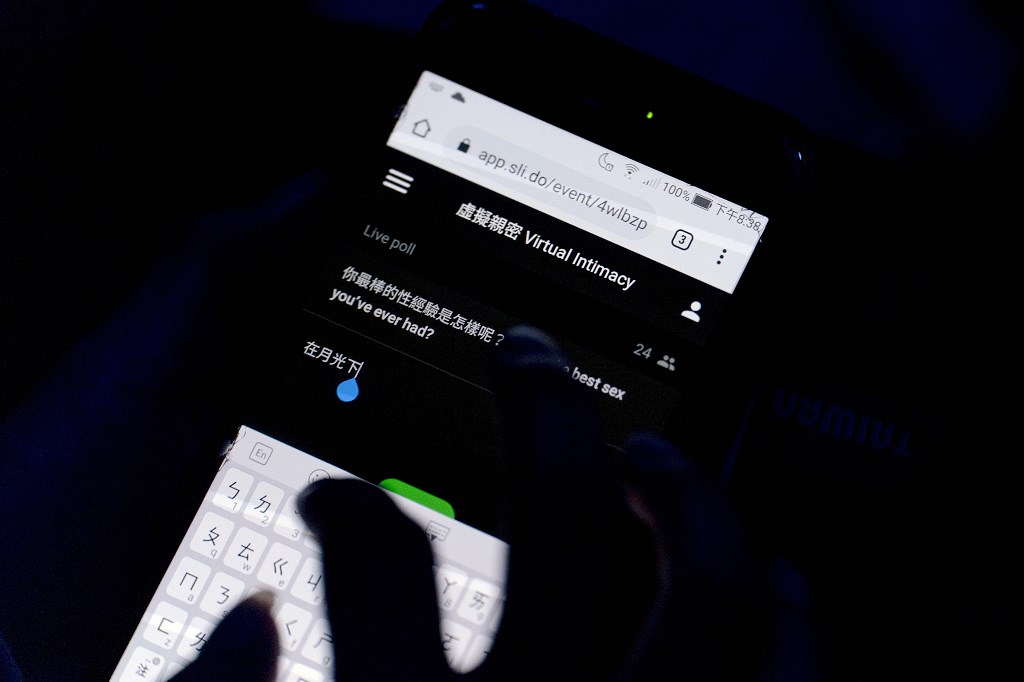

疫情打亂了周東彥與團隊的國際共製交流與巡演腳步。去年上半年從澳洲演完「虛擬親密」之後,周東彥與夥伴們一路輾轉,追著每天取消又改訂的班機,如逃難般似的回到台灣。下半年藝文演出漸次解封,所有活動陸續開始,「直到最近,我才開始感受那個疫情帶來巨大改變的後座力,對一個以國際發展為核心的團隊,好像前幾年的所有努力都歸零。」

但環境也並非都是被疫情淹沒的沮喪,周東彥說,不能出去,留在台灣,突然有機會可以用台中國家歌劇院測試舞台效果;原本無法前往的影展與邀約,突然間可以參與。「疫情帶走了一些什麼,但也創造了一些可能。」比如,好好聽一場音樂會轉播。

周東彥說,過去沒時間好好聽音樂會,「現在看到世界各國的音樂會轉播,突然著迷。」吸引周東彥目光的不是音樂本身,而是導播所取的轉播鏡頭,獨奏家與指揮之間神奇誇張的眼神對話,等待著下一顆音符正確奏出的音樂家表情,台下樂迷陶醉的狀態或是感動到淚光閃閃的眼神,那些「潛台詞」讓周東彥超興奮,好像「魏如萱遇到貝多芬」的那種誇張感,這就可能是在音樂會現場會遺漏,卻被科技撿拾起來的珍珠。

用慢抓住快 喜歡緩緩的時間感

疫情讓大家更關注場館裡一定要有很好的轉播系統,周東彥說,這在疫情席捲世界後就被視為優先重要,「但我相信,沒有人會天真到認為轉播可以揚棄劇場所帶給身體心靈的撞擊與感受。」

周東彥想起母親常常念著,以前的麵都是用竹簍一個個堆上去在鍋裡煮到沸騰,「現在的麵都是用鐵網機器這樣煮,就是沒以前好吃。」周東彥也覺得,傳統市場買到的青菜就是比吃超市冷凍著的鮮綠,不被酷炫的技術左右,持續挖掘能夠感動人心的瞬間,才是周東彥的選擇。

「我雖然做科技,但我喜歡呈現一種緩緩的時間感,有些淡入淡出,有些呼吸。」科技再快,終究必須為情感所用,為分享一個好故事所用,或者也是因為科技太快,周東彥經常用慢的影像,慢的速度讓時間變慢,讓看的人有時間感受那個情感撞擊之後的震盪。

與夥伴們悠遊在科技海上,周東彥像極了哈利波特般的魔法師,只不過他想要施展的是影像,想要停靠的是藝術之岸。他希望為這個世界留下那很久之後,仍會覺得有意思、緩慢而有價值的雋永。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章