無止盡的浦澤直樹》一個浦澤讀者腦中的對話錄:讀危險調查員、怪物、以柔克剛

• A:還未讀過浦澤直樹訪談錄《畫啊畫啊無止盡》的我

• B:讀完《畫啊畫啊無止盡》的我

A:我的第一套浦澤是《危險調查員》(Master Keaton),時間大約是1997年。那時我在《中國時報》開卷版協助每週選書,驚艷於浦澤,便向編輯部推薦。不過那個年代漫畫才剛推向主流閲眾,雖有衝撞尚難成為主流,於是作罷。開卷一直到2008年才以《20世紀少年》的話題性介紹浦澤。為什麼我記得這麼清楚?因為當時的剪報還夾在我的《危險》第一集內。這是別人久借不還不得不重購的版本,此時浦澤已經以《怪物》(Monster)成為世界級的漫畫家。

《危險》是一部短篇故事結集的漫畫,主角平賀-奇頓是日英混血的牛津考古碩士,主張歐洲文明多瑙河起源說。漫畫開始時正在日本謀求永久教職,課餘兼職國際大保險公司調查員。年輕時的奇頓因想體驗現實生活而從軍,以SAS(英國特種空勤部隊)教官退役。一般懸疑小說/漫畫的主角設定多半是偵探、警察、律師、檢察官或間諜,相較起來,奇頓這個想躋身學術界、不用手槍卻是生存術高手的調查員設定,多了非常寬廣的故事空間。

聽到考古學家,大家一定馬上想到好萊塢電影《法櫃奇兵》的印第安納瓊斯。奇頓的確跑遍世界各地(感謝有錢的保險公司),接觸各種異國文化與政治體制,出生入死地解決懸疑案件。這是《危險》的故事骨架,不過我們的大主角並沒有007那種令美女投懷送抱的剛健魅力,反而鎮日穿著西裝,活像個日本上班族,了無特徵的臉上掛著不免壓抑的微笑。

說白了,奇頓就是一位充滿好奇心卻生活無能的溫和大叔:有一個數學家前妻(聲明:這和我喜歡這部漫畫毫無關係),一個想撮合父母也愛好考古的國中女兒,一個看似風流成性的動物學家父親,還有父親撿回來的流浪狗(看似迷糊卻很有才,就像我們的主角)。以冒險故事為經、奇頓生活世界為緯、再加上第三維的學術知識所架構的《危險》,真正關注的其實是人性狀況,每篇故事的餘味再加上浦澤洗練的優雅線條,正如最好的日劇或歐洲電影,那種淡淡的平衡與節制,才是吸引我追書的主因。

B:《浦澤直樹畫啊畫啊無止盡》(以下簡稱《畫啊》)基本上是以浦澤作品編年的訪問稿,在〈危險篇〉裡浦澤談到他討厭虛假而催淚的結局,就連結局收得太普通都覺得很遜,他說「我希望可以讓讀者在前所未見的新境界中獲得感動」。

A: 我當時只覺得這部漫畫很宮崎駿,靠精煉的畫技和入微的細節支撐著很有品味的故事。話說回來,當初看《危險》時,只知道這是勝鹿北星(故事)+浦澤直樹(作畫)的作品(這裡面另有文章,後面再提),因此當我看到浦澤竟然要自己為《怪物》編劇時,真的很擔心他砸了自己招牌,畢竟攝影師不見得能成為好導演,畫功一流的浦澤不見得能完成這麼大格局的作品。

B:看了《畫啊》才知道這些根本是無謂的擔心。浦澤有一個自囚式的童年,5歲寄住在爺爺奶奶家,沒上過幼稚園,因為不好意思打擾人家,整天悶頭畫畫,也跟看不見的朋友講話。上了小學,他竟然被小朋友整天吵吵鬧鬧的生活方式嚇到,只好整天觀察他人的行為模式,還要「模仿」同年紀小孩的畫畫方式(慘!)。這個怪怪小孩能夠中止自己被霸凌的緣由,正是他不斷手繪的漫畫故事(很多數學家小時候擺脫霸凌的經驗也很類似)。

隨手塗鴉是很多小孩的共同經驗。我小學到高中的課本上就畫滿各種消磨上課無聊時間的手繪,書角有時更用來畫手動操作的粗糙動畫。但是讀了《畫啊》才知道,浦澤真正令人驚佩的是他對現代媒體的早熟天分。他看電視動畫,能主動分析不同集製作組的風格(不是只意識到差異),還會擔心比較平庸的團隊接手重要的段落,研究他們如何擺平這個「危機」,另外他甚至能指認不同動畫背後的相同製作組。

他看漫畫、動畫和電影,不只看故事劇情,還後設地研究作品的結構。他厭惡「給小孩看」的幼稚作品,見到非常有感的段落,就會努力反思如何達成效果的技術因素。這些都發生在浦澤不到10歲的小學時期,難怪他小二就能畫出有劇情和分鏡的漫畫。換句話說,浦澤根本從小就是兼顧漫畫媒體所有構成因素的「導演」。

A:我的第二部浦澤就是《怪物》。由於記憶力不太好,我現在即使重看喜歡的日劇或電影,也常忘掉關鍵的梗,所以看劇或看閒書,追求盡量一氣呵成。於是雖然1997年底東立就推出《怪物》第一集,我卻到快結束的第15集才回頭購書。當時前面的集數在3年內已經出到4刷,顯然《怪物》在台灣的出版熱度扶搖直上,最後幾乎跟日本同步,只差翻譯月數的落差。這股同步出版浦澤的熱潮,延續到《20世紀少年》/《21世紀少年》全部出完後,才稍微降溫。

結果,我本來擔心浦澤吃不下來的《怪物》,卻成為他舉世知名的暢銷大作,其中畫技、分鏡、劇情各個面向都無懈可擊,近乎完美,屬於他特有的敏銳劇場感與人物塑造貫穿《危險》和《怪物》,但因為他主導《怪物》故事的進行,效果更是淋漓透徹,很難想像這只是浦澤的第二部長篇漫畫。

《怪物》的基本架構近於60年代的美劇《法網恢恢》(The Fugitive),是警察追緝冤犯、冤犯追緝真兇的蟬/螳螂/黃雀結構,而千里追兇的漫長過程更常轉為公路電影的敘事策略,綴以人性探討的篇章。《怪物》就這樣一路辯證人性的善惡,卻又螺旋般地愈鑽愈深,走出超乎一般人想像的深邃佈局。其中腦外科醫生的背景設定,讓科學、倫理、道德、宗教的衝突產生許多值得深思的對話。

《怪物》繼承《危險》的國際化背景,整個時空背景全部設定在冷戰結束前後的歐洲(尤其是東歐)。除了主角腦外科醫生天馬賢三是日本人之外,整個故事和日本並無連結,在浦澤強大的寫實筆力之下,歷歷在目的歐風建築筆觸與西方人物的生活細節,毫無尷尬的違和感,讓人不得不佩服日本菁英的文化養成(所以還有讀者誤以為他曾經出國留學)。

《怪物》驚人的完成度,反映出浦澤應該是極端興奮地投入所有心力。怎麼把人性善惡種種衝突放大到極限,撐出一個絲毫沒有冷場又自然的長篇故事,顯然考驗作者到了極點。浦澤的道德觀近於尼采,質問善惡時超越世俗倫理或宗教教條,直面虛無或混沌的挑戰,做出困難的人性選擇。這部漫畫中最精彩的梗是一本名為《沒有名字的怪物》的兒童繪本(習慣現代兒童繪本的父母,看了恐怕會毛骨悚然)。

所謂培育「社會主義菁英」的孤兒院,其實只是被唬弄的幌子。召喚虛無的繪本,《蒼蠅王》式的生存競爭,最後存活的只能是不被任何制度束縛的怪物。面對美如天神、睥凡睨俗的連環殺人者約翰,凡人能夠如何?天馬面對自己救下約翰的原罪,妮娜面對自己雙胞胎的哥哥,處處都是揪心的選擇。最後,在浦澤一貫寫實的筆觸下,出現魔幻的結局:本該被懲罰的約翰泠然消失,感覺像是反過來逼問讀者:「你找到自己的名字了嗎?」「你飢餓嗎?」

B:有趣的是浦澤透露天馬醫生得名自手塚治虫的天馬博士,而約翰就像天馬製造出來的邪惡小金剛。〈怪物篇〉也透露一些我以前不知道的花絮:原來出版社對這個違逆時代潮流的懸疑故事並無信心,因此《怪物》本來只是短篇企劃,結果浦澤加速故事的進行反而造成強烈的壓迫感,燃起讀者期待後續的熱情。另一個八卦是浦澤似乎認真以為《怪物》的超高銷售量,得益於自己違背個性、嘗試創造了筆下的第一個美型男約翰。

真正令我驚訝的是:一般讀者一定認為推動本格推理漫畫的手法是預先詳密設計的謎團與伏筆(明明那麼多),但是浦澤卻鄭重否認,說他是結合史蒂芬.金和浦澤第一部長篇漫畫《以柔克剛》(Yawara!)的手法,讓劇情追著主角行動,一路串起一個人接一個人的故事,浦澤竟然還說:《怪物》「畫起來就像發生殺人事件的《以柔克剛》」(害我口中的飲料差點噴出來!)。

如你所言,浦澤的確用了洪荒之力在畫《怪物》,最後是「拖著身心俱疲的身體,終於走到終點的感覺。」「有種終於讓我畫到一直很想畫的東西,一償宿願後,不支倒地的感覺。」「只要這部作品能夠問世,我的漫畫家生涯就了無遺憾的地步。」

A:看了兩部浦澤的作品後,我對他的作畫功力真是佩服得五體投地。懸疑漫畫需要絕對寫實的畫技,這需要深厚的素描功力。許多知名漫畫的畫面背景不是淡化處理,就是用網點技巧矇混過關,浦澤也不是不用網點,但是他絲絲不苟所經營的線條加上網點後就是效果十足。另外,他的人物表情更是一絕,簡單的筆觸竟能呈現細膩的心境變化,在在顯示他驚人的觀察力和控制力。

這些大概是他從小就開始苦練的成果,果然天分和努力缺一不可。以他這種自我要求的強度還能畫出那麼多部長篇,真是意志力驚人。舉例來說,弘兼憲史也是寫實漫畫家,長於反映社會現況和人性,但如果談到表情、構圖與背景,就差浦澤好幾個檔次。仔細觀察島耕作系列主角島耕作的表情,就會發現只有一些基本的套路。漫畫家的產量和品質大概有個守恆定律,像浦澤這樣能突破宥限,仔細平衡內容和形式的作者還真不多見。

B:《畫啊》的訪談者在〈怪物篇〉為讀者追問了許多這類疑問:如何塑造角色的特色、氣質和深度(更何況是那麼多人物);如何畫外國人;如何畫出栩栩如生的異域感。這部分浦澤侃侃而談,十分精彩。

關於寫實,小時候看電視劇總覺得很疑惑,怎麼全家那麼多人吃飯,朝攝影機的這一面永遠都不坐人。然後不管在哪個場合講話,要嘛就是全國語,不然就是全台語,導致我還天真發願要拍一部「真實」的電影(其實很卑微,所以很憤怒)——這也是當年看到侯孝賢、楊德昌或其他新電影時為什麼那麼興奮的原因。

不過,浦澤顯然不是教條寫實主義者,而是相信基於寫實的魔幻才是真正的魔幻,才有真正的驚喜或震撼(就像某些蔡明亮的電影,或者,咳,數學)。看了《畫啊》之後才確定,浦澤許多作畫理念其實深受大友克洋的影響。也只有看了《畫啊》,才確定浦澤注重的寫實效果,絕非鉅細靡遺的照相寫實主義,而是要帶著適當的模糊性,才能產生人類感受的真實,也因此他必須常常修改助手的畫稿,只因為他們無法真實呈現乾裂的沙漠或洶湧的海況。

A:2000年《20》已經在台灣出版,我照例書照買但先擱置不看。過一陣子,想看浦澤的下意識自己找到出口。那時上小學的女兒和我經常到一家養著貓的簡餐店外食,在店裡「意外」發現整套的《網壇小魔女》(Happy!)和《以柔》。意外的重點是我壓根沒想到浦澤畫過運動少女漫畫(當時只知道《危險》的前身是《終極傭兵》Pineapple Army),常逛動漫店的我竟然完全沒注意到,應該是下意識主動排除的結果(家人都理解我主動排除不想看到的資訊的超能力)。

我先看了比較搞怪的《網壇》(其實比《危險》還晚連載),相對正常的《以柔》當時沒看完,又多拖幾年才補完。這兩套漫畫說起來,就是天才美少女如何贏得柔道奧運金牌和溫布頓冠軍的故事。由於和《危險》《怪物》分屬「小學館」不同的出版系列,讀者設定比較年輕,卻也因此透露出浦澤不流俗的個性。這兩位美少女主角的確是天才,但對自己的天賦既不在意也不熱血,一個不想練柔道,只想當平凡少女和男生約會;另一個是幫哥哥背巨債,不得不打網球賺獎金還債。因此推進劇情的根本不是苦練的汗水與心志的成長,反而是在時時想落跑的勉強心境和賽事難度不斷升高的張力之間展開的。

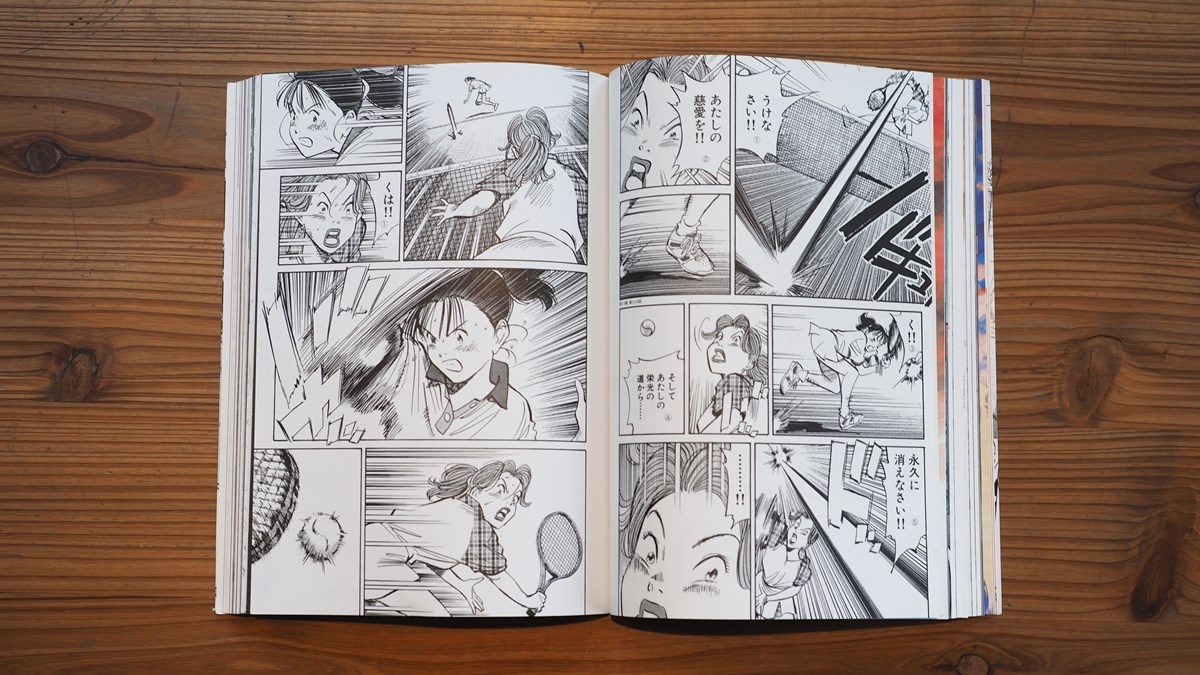

這兩部漫畫的人物支線都很有趣,也看得到日本喜劇那種多人喧鬧的笑點,讓習慣前兩部作品的我初看非常不適應,感覺根本是不同作者的作品。如果我最先看的是《以柔》,難以想像會對浦澤產生什麼樣的先入之見。不過,浦澤的畫技在這兩部作品裡一樣令人大開眼界,除了朋友真誠羈絆推動的熱情,這兩部作品的「溫度」絕大部分來自運動賽事緊張過程的超人畫技與精確剪輯,即使我已經先看完《怪物》,還是對這部分留下非常深刻的印象,覺得浦澤會不會根本是運動迷,不然就是當過運動導播。

B:不用等到第二部的《怪物》,浦澤的第一部長篇《以柔》在日本就已經非常成功,評價和銷量都非常亮眼,顯然日本讀者根本沒有看到「你」說的點。在〈以柔篇〉中,浦澤說《以柔》在日本被當作正面熱血的「王道」漫畫而大賣,讓他非常尷尬,作品熱銷的唯一好處是出版社對他有更強的信心。

A:誇張地說,有點像是把《海街日記》看成新版的《年輕人們》。

B:不過也因為這樣,在《以柔》連載完後,出版社不讓浦澤畫他想畫的史蒂芬.金式懸疑漫畫(應該就是《怪物》),反而要他再接再厲進行下一部運動漫畫(即《網壇》)。這次讀者大概看出浦澤一點都不熱血,銷售量下降一半,結果演變成浦澤一個人單打獨鬥的局面。《網壇》中一直被噓的女主角幸,大概反映了浦澤當時孤立無援的處境。不過雖然人氣下滑,但是浦澤並未妥協,「我從來沒畫過我討厭的東西,也沒有腰斬過」,這種傲骨與自信應該說是典型的作者特色。

浦澤也承認很多人都不相信《以柔》和《怪物》的作者是同一個人。他自己覺得很不可思議,因為對他而言,《以柔》其實是一部「惡搞漫畫」!而且他的所有作品本質都一樣!!在《畫啊》書中,浦澤不斷強調自己是「喜劇」漫畫家(意思應該是強調效果,不管是幽默、感動、緊張或震懾)而不是嚴肅作者,他的長篇漫畫其實是短篇漫畫的綜合,重點是各個出場人物的人生。仔細反省這些話,竟讓長年讀者的我也有種茅塞頓開的感覺。

A:其實想看喜劇,浦澤早年的短篇漫畫就很有趣。我記得有篇綁匪勒索有眾多小孩苦主的黑色喜劇短篇,光靠類似單人相聲的電話獨白,就讓我笑到不行。

B:《畫啊》沒有提到浦澤會不會運動(看來不是很厲害),但他在〈網壇篇〉的確提到,他為了作品的精確,曾短時間內在運動場邊觀賽,掌握這些運動瞬間力道的精髓,我們所看到的剪輯分鏡,其實是他嘔心瀝血的思考結果。浦澤還不無得意地說:日本的知名柔道教練說《以柔》可以當作柔道教材。

另外值得一提的是,《畫啊》的訪談者(編輯)曾經處理過《以柔》的完全版,他提到《以柔》是浦澤第一部長篇漫畫,因此出版上會出現在何處留伏筆(分集斷點)的問題,當時浦澤的自信回覆是「這是一部斷在什麼地方都可以的作品!」讓訪談者印象深刻。

A:那他在《畫啊》有沒有談到女角方面的問題?浦澤的作品沒有日本漫畫常見的女性偏見,他的女主角(《以柔》的豬熊柔、《網壇》的幸、《怪物》的妮娜、《20》的神乃)和宮崎駿的女主角類似,充滿了正面和堅毅的強烈氣質。雖然不一定要像宮崎駿幾乎部部以女性為主角,不過整體來說浦澤筆下的人物群落仍是陽盛陰衰。事實上,他也不常觸及男女的課題。

B:在〈以柔篇〉中,浦澤說自己理想中的主角必須不像主角(奇頓是箇中典型),覺得畫帥哥很丟臉。他更承認自己一直到現在都不擅長畫女性角色,在《以柔》之前更不想畫「閃亮亮大眼睛」這麼俗氣的女生角色。

A:說起來,浦澤的確沒有畫過大眼汪汪女孩的戀愛故事,他的故事中男女戀情總是似有還無,感情的釋放總是很節制。

B:不過浦澤承認當時自己太膚淺,後來發現畫女性角色認真畫起來也還好(咳,其實是非常好),於是才有可能畫出《以柔》、《網壇》這些以女性為主角的漫畫。不過他的著眼點不在美形,還是希望能用「演技」表現女性的吸引力,畫出像大學同學般屬於正常生活的女孩。

浦澤很特別,他一踏入漫畫界就是成熟作者,沒有經歷任何助手或習作階段,頂多就是尚未被主流出版社挖掘的潛伏期。不過如果仔細看他歷年的作品,還是能夠感覺到他的變化(說「成長」,對討厭成長主題的浦澤可能不夠精確),光是《危險》的前後集數就能感受到某種差異,上述女性角色或約翰的出現也是明顯的佐證。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章